В неизбежности очередной смены поколений процессоров Intel Core сомневаться не приходилось. Олицетворяя собой наивысшее совершенство процессорных технологий Intel, третье поколение Intel Core, ранее известное как Ivy Bridge, уже оказывает заметное влияние на рынок встраиваемых решений.

ЗАО «РТСофт», г. Москва

Ведущие производители аппаратных средств для встраиваемых решений по традиции практически одновременно с официальной премьерой процессоров Intel Core третьего поколения представили массу продуктов на их основе, заложив тем самым необходимый фундамент для перехода отрасли на новую платформу. Значение технологий Intel для рынка встраиваемых решений сейчас трудно переоценить. Принципиально закрытых сегментов и ниш для выпускаемых корпорацией процессоров, можно сказать, почти не осталось. И поэтому премьера третьего поколения Intel Core, ранее известного под кодовым названием Ivy Bridge, просто не могла пройти незамеченной. Вместе с тем у многих мог возникнуть резонный вопрос: обеспечивают ли представленные процессоры качественно новый уровень возможностей для разработчиков встраиваемых решений? И, соответственно, так ли необходимо на них переходить?

Предыдущее, второе поколение Intel Core, известное также как Sandy Bridge, оказалось сверхуспешным на рынке встраиваемых систем, и было бы изрядным лукавством утверждать, что эти процессоры, дебютировавшие в 2011 году, к настоящему времени безнадежно устарели. Тем более в индустрии встраиваемых систем в наши дни хорошим тоном считается выпуск продуктов с жизненным циклом длительностью 5-7 лет и более, что требуется многим заказчикам (в особенности это касается «консервативных» рынков, к числу которых относятся, к примеру, оборонный комплекс, транспортное хозяйство, промышленность, телекоммуникационная индустрия, медицинская сфера и т. п.). Новые поколения процессоров Intel, как мы знаем, появляются гораздо чаще. Есть ли здесь некоторое противоречие или оно только кажущееся, мнения на этот счет расходятся.

Но в любом случае, к какой бы точке зрения ни склоняться, ясно, что необходимо присмотреться к третьему поколению Intel Core повнимательнее, оценить достоинства этих процессоров и их роль на рынке встраиваемых систем. Обо всем этом и пойдет речь ниже.

Неумолимый закон Мура

Приход третьего поколения Intel Core на смену второму был неизбежен, как осенний листопад или зимние холода. К методичному регулярному обновлению продуктовых линий процессоров Intel в соответствии с законом Мура все давно привыкли. Закон этот носит имя одного из основателей корпорации и нынешнего почетного председателя совета директоров Intel и известен уже далеко за пределами полупроводниковой индустрии. Существуют разные трактовки закона Мура, но большинство из них подразумевает значительное улучшение характеристик процессоров (производительность, общее количество транзисторов, плотность их размещения на кристалле) за период от 18 до 24 месяцев. Впервые он был сформулирован Гордоном Муром в 1960‑х годах еще не как закон, а как эмпирическое наблюдение, и с тех пор превратился в мощнейший инструмент маркетинга и планирования исследований и разработок. Скептики неоднократно пытались предсказать прекращение его действия, однако закон успешно работает по сей день.

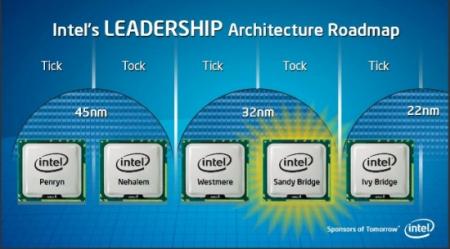

Несколько лет назад корпорацией Intel было принято стратегическое решение чередовать новации, реализуемые на уровне процессорной микроархитектуры, с теми, что связаны с переходом на более тонкие технологии производства. В соответствии с этим принципом третье поколение Intel Core знаменует собой начало масштабного внедрения 22‑нанометровой технологии изготовления процессоров с применением трехмерных транзисторов. В этом и состоит главное, но не единственное отличие Ivy Bridge от процессоров поколения Sandy Bridge, выполненных по технологии 32 нм с применением обычных планарных транзисторов.

Усовершенствование производственного техпроцесса позволило уменьшить площадь кристалла (160 мм² против 216 мм² у сопоставимых четырехъядерных вариантов Ivy Bridge и Sandy Bridge). Одновременно были увеличены плотность размещения и общее количество транзисторов на кристалле (1,4 млрд против 1,16 млрд в том же примере). Существенно снизилось энергопотребление процессоров Ivy Bridge и увеличилась их производительность по сравнению с Sandy Bridge. В целом, по оценкам независимых экспертов, технологические новации обеспечили третьему поколению Intel Core общий прирост вычислительной мощности примерно до 20 %, производительности в расчете на один ватт потребляемой электроэнергии – до 40 %.

При этом в архитектурном отношении третье поколение Intel Core от второго отличается незначительно. Микроархитектура Ivy Bridge представляет собой производную от Sandy Bridge. Некоторые отличия, конечно, присутствуют, но о радикальных новшествах, подобных появлению технологии AVX (Advanced Vector Extensions) в процессорах Sandy Bridge, речи не идет.

По мнению специалистов, именно поддержка технологии AVX, дополнившей набор команд x86‑совместимых процессоров векторными расширениями для работы с данными в формате с плавающей точкой, в свое время обеспечила второму поколению Intel Core блистательный прорыв на рынке встраиваемых решений.

От третьего поколения Intel Core, в отличие от второго, революционных изменений на рынке встраиваемых технологий никто особо не ждал. Тем не менее разработчики встраиваемых решений в целом встретили выход процессоров Ivy Bridge очень позитивно. Почему?

Плюсы Ivy Bridge и реалии рынка

На чей-то вкус показатели прироста вычислительной мощности третьего поколения Intel Core по сравнению со вторым, возможно, скромны. Не исключено, что найдутся и такие, кого не особо впечатлит улучшение характеристик энергопотребления. О вкусах и субъективных впечатлениях мы спорить не будем. Но отметим, что едва ли целесообразно оценивать процессоры сами по себе – в отрыве от систем на их основе и приложений, для которых эти системы предназначены.

Так, существует довольно внушительный пласт встраиваемых приложений, которым всегда требуется наивысшая доступная на рынке производительность вычислений, обработка сигналов и графических операций в сочетании с максимально возможной пропускной способностью каналов связи (оборонная сфера, медицина, телекоммуникации). Для них платформа Ivy Bridge на сегодняшний день представляется отличным выбором, поскольку реализует все архитектурные достоинства Sandy Bridge на базе более прогрессивной технологии производства, обеспечивающей дополнительную прибавку в производительности и энергоэффективности. Не будем забывать и о том, что эта технология позволила разместить на кристалле Ivy Bridge более мощное графическое ядро, которое способно включать до 16 исполнительных устройств (у Sandy Bridge – не более 12) и поддерживает графические интерфейсы DirectX 11, OpenGL 3.1, OpenCL 1.1. При этом площадь кристалла, как уже отмечалось выше, не увеличилась, а, наоборот, уменьшилась.

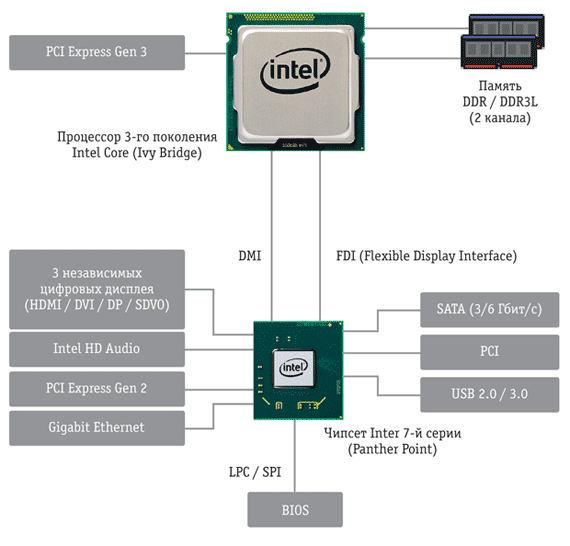

Рис. Общая структура платформы встраиваемых компьютерных систем

на базе процессоров третьего поколения Intel Core

Коммуникационные возможности платформы Ivy Bridge также существенно улучшены по сравнению с Sandy Bridge. На уровне процессора реализована поддержка до 16 линий PCI Express (PCIe) 3.0 – эта технология обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с PCIe 2.0, позволяя, к примеру, использовать в составе решений современные видеоплаты класса high-end и задействовать высокоскоростные интерфейсы для внешних коммуникаций (в том числе 10GbE и 40GbE).

Встроенный контроллер памяти третьего поколения Intel Core стандартно поддерживает спецификацию DDR3-1600. Он также способен работать с устройствами DDR3L с пониженным напряжением питания (1,35 В против 1,5 В у обычных устройств DDR3), что может оказаться полезным при создании систем для мобильных приложений.

Суммируя сказанное выше, заметим, что рынки встраиваемых компьютерных технологий в настоящий момент не только не препятствуют, но даже в какой-то степени благоприятны для того, чтобы потенциал применения систем на основе процессоров третьего поколения Intel Core раскрылся в полной мере. Тем более что предыдущим, вторым поколением был создан достаточно неплохой задел для дальнейшего продвижения. Поэтому тот энтузиазм, с которым ведущие производители приступили к пополнению своих продуктовых линеек продуктами на основе процессоров Ivy Bridge, был вполне объясним. О некоторых из этих продуктов мы поговорим подробнее.

VPX: на пути к новым высотам

Тезис о том, что системная архитектура VPX является одной из лучших платформ для создания защищенных мультипроцессорных комплексов на базе x86‑совместимых процессоров, сегодня можно считать практически неоспоримым. Сомневавшихся в этом, похоже, окончательно убедили успехи VPX-решений с процессорами Sandy Bridge на рынках систем для оборонных и аэрокосмических приложений.

Перед поколением Ivy Bridge соответственно стоит задача закрепить успехи, достигнутые предшественниками, и по возможности развить их. Важная роль в решении этой задачи принадлежит партнерам Intel – ведущим производителям аппаратных средств для встраиваемых систем, одним из которых является компания Kontron. Для VPX-систем, выполненных в форм-факторе 3U, Kontron предлагает модули VX3042 (в стандартном варианте – на основе двухъядерного Intel Core i7-3517QE с номинальной тактовой частотой 1,7 ГГц и конфигурируемым TDP) и VX3044 (с четырехъядерным Intel Core i7-3612QE/2,1 ГГц). Первый предназначен главным образом для консолей и защищенных боевых серверов, ориентированных на жесткие эксплуатационные условия. Второй предполагает использование в составе высокопроизводительных вычислительных кластеров.

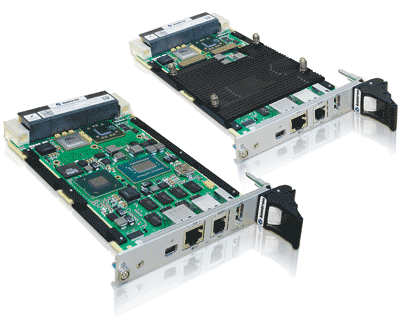

Рис. VPX-платы Kontron VX3042 (вверху) и VX3044

поддерживают фирменную программную технологию Kontron VXFabric

Оба продукта соответствуют стандартам OpenVPX (VITA 65) и VPX REDI (VITA 48) и доступны заказчикам в трех вариантах исполнения в зависимости от температурных условий эксплуатации и использующейся системы охлаждения. Платы поддерживают внутрисистемные коммуникации с использованием шин PCIe 3.0 и 10GbE, а также фирменную технологию Kontron под названием VXFabric, реализующую передачу данных по протоколу IP по каналам PCIe. Фронтальный ввод/вывод обеспечивают коннекторы mini DisplayPort, Gigabit Ethernet, USB 2.0 и последовательного интерфейса (RS‑232 либо RS‑485).

Продукты стандарта COM Express (PICMG COM.0), традиционно воплощающие в себе самые передовые технологические достижения в области малогабаритных встраиваемых систем, многие специалисты по праву считают одной из главных движущих сил бурного роста индустрии COM-решений, свидетелями которого мы сейчас являемся. Как и ожидалось, ведущие производители этих продуктов встретили третье поколение Intel Core во всеоружии и оперативно подготовили к запуску на рынок соответствующие изделия. Так, компания Kontron, являющаяся родоначальником данного стандарта, вскоре представила две новые серии модулей COM Express форм-фактора basic на основе процессоров Ivy Bridge – COMe bIP2 (с расположением выводов Type 2) и COMe bIP6 (Type 6).

Модели этих серий в первую очередь различаются между собой вариантом используемого процессора. Это может быть двух- или четырехъядерный процессор семейства Intel Core i3-3000, Intel Core i5-3000 или Core Intel i7-3000 (в модификации для встраиваемых мобильных приложений) с тактовой частотой от 1,6 до 2,7 ГГц и теплопакетом от 17 до 45 Вт.

Позволяя реализовать возможность одновременного вывода независимых видеопотоков на три дисплея, все модули COMe bIP2 и COMe bIP6 поддерживают три дисплейных интерфейса DisplayPort (можно использовать и мониторы DVI и HDMI – с помощью переходников), в том числе – один eDP (вариант DisplayPort для встраиваемых приложений). При необходимости для вывода видеопотока можно также задействовать порт SDVO, двухканальный интерфейс LVDS или аналоговый интерфейс для подключения ЭЛТ-мониторов с разрешением до 2048x1536.

Возможности представленных модулей по работе с дисковыми накопителями включают поддержку двух SATA-устройств третьего поколения (пропускная способность шины – 6 Гбит/с) и двух аналогичных устройств второго поколения (3 Гбит/с). Модули с разъемом Type 2 также позволяют использовать один дисковый накопитель с параллельным ATA-интерфейсом.

В несколько большей степени от типа модуля зависят варианты поддержки интерфейсов PCI, PCIe и USB. Так, модули Type 2 позволяют использовать восемь портов USB 2.0, графический порт PCIe x16, пять линий PCIe x1 и параллельную шину PCI версии 2.3 (33 МГц). В модулях Type 6 наличествуют четыре порта USB 3.0, столько же – USB 2.0, а количество линий PCIe x1 равно семи. Поддержка подключений по шине PCIe x16 также присутствует, а вот возможность использования параллельного интерфейса PCI отсутствует.

Коммуникационная подсистема у модулей обоих типов включает интерфейс Gigabit Ethernet. Отметим также наличие интегрированного криптопроцессора, выполненного в соответствии со спецификацией TPM (Trusted Platform Module) версии 1.2, поддержку технологии ACPI 3.0 (реализует механизмы конфигурирования и управления питанием средствами ОС) и использование твердотельных конденсаторов с танталовым анодом, обладающих повышенной надежностью.

CompactPCI: эволюция продолжается

Среди новых процессорных плат CompactPCI форм-фактора 3U отметим плату Kontron CP3003‑SA. Базовые варианты конфигурации этого продукта включают процессор Intel Core i7-3517UE, Intel Core i7-3555LE или Intel Core i7-3612QE. Плата CP3003‑SA выполнена на основе чипсета Mobile Intel QM77 и предлагается в однослотовом (типоразмер 4HP) и двухслотовом (8HP) вариантах. Для варианта с типоразмером 4 HP опционально возможна установка модуля флэш-памяти NAND объемом до 32 Гбайт. Со стороны лицевой панели платы в такой модификации доступны коннектор VGA и по два разъема USB 2.0 и Gigabit Ethernet.

Двухслотовый вариант платы предполагает использование одного из двух предлагаемых вариантов модуля расширения – CP3003‑HDD или CP3003‑XMC. Первый из них обеспечивает поддержку флэш-карт CFast и 2,5‑дюймовых жестких дисков и SSD-устройств. Применение данного модуля также позволяет увеличить количество разъемов для внешних подключений, доступных со стороны лицевой панели.

Плата CP3003‑SA может устанавливаться как в системный, так и в периферийный слот. В первом случае используется 32‑битный интерфейс CompactPCI, работающий на частоте 33 МГц (опционально – 66 МГц). При установке в периферийный слот поддержка пассивного режима PCI обеспечивает изоляцию платы от шины CompactPCI.

Для систем CompactPCI форм-фактора 6U компания GE Intelligent Platforms предлагает процессорный модуль XCR15. По своим характеристикам данный продукт во многом аналогичен упоминавшемуся ранее VPX-модулю SBC625 – те же процессоры в базовых конфигурациях, тот же чипсет, те же пять вариантов исполнения для использования с воздушным либо кондуктивным охлаждением.

Процессорный модуль XCR15 выполнен в соответствии со стандартом PICMG 2.16, то есть может применяться в составе систем CompactPCI на основе объединительных плат с коммутацией пакетов. В числе других характеристик продукта отметим наличие интегрированного контроллера IPMI 2.0. Поддерживаются также различные варианты для подключения плат расширения PMC и XMC.

В качестве основных программных платформ для рассмотренных устройств Kontron и GE Intelligent Platforms фигурируют ОС семейства Windows, а также версии Linux и VxWorks. Понятно, что адаптация иных популярных программных платформ типа QNX, LynxOS, RTX, Integrity и др. для решений на платформе Intel Core 3-го поколения – также вопрос короткого времени.

Плоды долгосрочной стратегии

Собственная разработка материнских плат для встраиваемых систем, включающая тщательный отбор компонентов и обширную программу лабораторных тестов, относится к числу долгосрочных стратегических приоритетов Kontron и ряда иных ведущих игроков. Материнская плата Kontron KTQ77/Flex форм-фактора FlexATX, предназначенная для систем на основе двух- и четырехъядерных процессоров третьего поколения Intel Core, входит в круг продуктов с семилетним жизненным циклом.

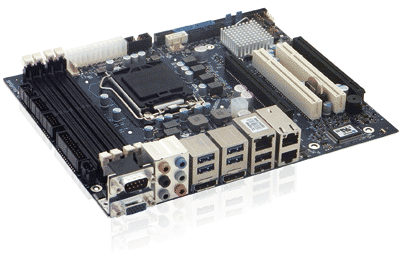

Рис. Материнская плата KTQ77/Flex форм-фактора FlexATX

относится к числу продуктов Kontron с семилетней продолжительностью жизненного цикла

Плата выполнена на основе чипсета Intel Q77, а ее возможности по подключению плат расширения включают два слота PCIe x16 (один – для устройств PCIe 3.0, другой поддерживает спецификации PCIe второго поколения и работает в режиме x4), два слота PCI (32 бит, 33 МГц) и один коннектор Mini PCIe. Для подключения накопителей могут использоваться шесть разъемов SATA (поддерживаются RAID-массивы уровней 0, 1, 5 и 1+0) и один коннектор mSATA. Внешние подключения обеспечивают четыре коннектора USB 3.0, два – USB 2.0 (при необходимости их количество может быть увеличено до десяти), три – Gigabit Ethernet (RJ‑45), два – DisplayPort, по одному – RS‑232 (DB9) и VGA. Опционально возможна установка криптопроцессора TPM 1.2.

Еще одна новая материнская плата Kontron для систем на основе процессоров Ivy Bridge, также относящаяся к продуктам с жизненным циклом в семь лет, носит наименование KTQM77/mITX. Данное устройство выполнено в форм-факторе Mini-ITX на основе чипсета Mobile Intel QM77 и несколько отличается от KTQ77/Flex по возможностям использования плат расширения и подключения внешних устройств. Так, слот PCIe x16 с поддержкой PCIe 3.0 на плате KTQM77/mITX соседствует с коннектором PCIe x1 для устройств PCIe второго поколения, возможность установки устройств с параллельным интерфейсом PCI отсутствует вовсе, а два разъема Mini PCIe располагаются с обратной стороны платы. Для подключения мониторов могут задействоваться два коннектора DisplayPort и один – DVI. В то же время возможности использования USB-устройств, SATA-накопителей (включая поддержку RAID) и сетевые подключения у KTQM77/mITX полностью аналогичны KTQ77/Flex. И при необходимости также может быть реализован вариант с модулем шифрования данных, соответствующим спецификации TPM 1.2.

VME: «ветеран» остается в строю

Один из долгожителей рынка встраиваемых технологий – архитектура VMEbus – недавно отметила свой 30‑летний юбилей и вовсе не собирается отправляться на покой. Решения VME продолжают удерживать достаточно прочные позиции в сегменте оборонных и аэрокосмических приложений, и в лице продуктов на основе процессоров Ivy Bridge получают достойное пополнение.

Процессорный модуль XVR15 компании GE Intelligent Platforms – это почти близнец рассмотренного выше XCR15 и соответственно во многом напоминает и SBC625. Плата XVR15 предназначена для VME-систем форм-фактора 6U и создана на базе набора системной логики Mobile Intel QM77.

Если повнимательнее присмотреться к дизайну этих двух плат, конечно, можно обнаружить некоторые отличия, причем не только обусловленные архитектурными особенностями стандартов CompactPCI и VME. Но при этом сходства характеристик, что называется, бросаются в глаза – идентичны варианты исполнения для различных систем охлаждения и температурных диапазонов, поддержка программных платформ и т. д.

В целом же мы видим, что для систем на основе близких магистрально-модульных стандартов компания GE Intelligent Platforms предлагает процессорные платы на основе Ivy Bridge, схожие по своим характеристикам, базовым конфигурациям и вариантам исполнения. Логика в этом, безусловно, есть. Заказчики, представляющие оборонную и аэрокосмическую отрасли, известны своим консерватизмом, что находит отражение, в частности, и в выборе используемых магистрально-модульных архитектур. Подход GE Intelligent Platforms заключается в том, чтобы не пытаться повлиять на этот выбор, а предоставить заказчику возможность в любом случае получить решение, выполненное с использованием самых передовых технологий.

AMC: для телекоммуникаций и не только

Рынок процессорных модулей AMC (Advanced Mezzanine Card), используемых в системах AdvancedTCA и MicroTCA, принадлежит к числу тех, росту которых не смогла помешать даже глобальная экономическая рецессия. К 2015 году, по прогнозам аналитиков, данный рынок может вырасти в два с половиной с лишним раза по сравнению с 2010 годом, и нынешнее поколение продуктов, подобных Kontron AM4022, очевидно, должно сыграть в этом одну из ключевых ролей.

Плата AM4022 выполнена на чипсете Mobile Intel QM77 и в стандартной конфигурации комплектуется процессором Intel Core i7-3555LE или Intel Core i7-3612QE (другие также доступны по желанию заказчика). Поддерживается использование ECC-памяти DDR3-1600 общим объемом до 8 Гбайт и SATA-накопителя на основе флэш-памяти емкостью до 64 Гбайт.

Коммуникационные возможности процессорного модуля AM4022 включают поддержку внутрисистемных интерфейсов PCIe (в конфигурациях x4 и x8) и Gigabit Ethernet, обеспечивая сочетаемость с MCH-контроллерами типа Kontron AM4901 и AM4904. Со стороны передней панели доступны два внешних сетевых соединения Gigabit Ethernet (RJ‑45), один разъем USB 2.0 и еще один – DisplayPort либо RS‑232 (10‑контактный мини-коннектор). Отметим также наличие интегрированного контроллера MMC (Module Management Controller) с поддержкой функций интеллектуального управления IPMI 2.0 и опциональную возможность использования криптопроцессора TPM 1.2.

Рис. Процессорный модуль Kontron AM4022

выполнен на чипсете Mobile Intel QM77 и в стандартной конфигурации

комплектуется процессором Intel Core i7-3555LE или Intel Core i7-3612QE

Стандартный вариант исполнения модуля AM4022 предполагает работу при температурах от –5 до +55 °C. Возможна поставка в модификации с поддержкой расширенного температурного диапазона – от –40 до +70 °C. По требованию заказчика лицевая панель модуля может быть выполнена в соответствии со стандартом MTCA.1, благодаря чему появляется возможность применять устройство в составе защищенных систем MicroTCA наружного и мобильного базирования с воздушным охлаждением.

Среди программных платформ, для которых поддержка модуля AM4022 была реализована в первую очередь, выделим, в частности, ОС Windows 7 и Windows Server 2008 R2, а также Red Hat Enterprise Linux и Fedora. Основной сферой применения модулей AMC пока остаются телекоммуникационные приложения, и продукт Kontron в этом смысле не является исключением. Вместе с тем решения MicroTCA с использованием плат AM4022 могут применяться и в таких областях, как медицина, аэрокосмическая и оборонная отрасли, а также тестовые и измерительные устройства, системы обеспечения безопасности и т. д.

Программное окружение: хуже точно не стало

Программная поддержка новых поколений процессоров – еще один вопрос из разряда традиционных, который адресуется, правда, не только и не столько корпорации Intel, сколько ее партнерам.

Применительно к прикладному ПО вопрос об оптимизации для платформы Ivy Bridge, очевидно, стоит менее остро, чем это было в случае с предыдущим поколением – Sandy Bridge. Причина заключается в том, что на уровне микроархитектуры эти процессоры мало отличаются друг от друга. По сути для многих приложений оптимизация для новых процессоров необязательна. Да, в третьем поколении Intel Core добавилось несколько инструкций AVX. По сравнению с первоначальной реализацией данной технологии в микроархитектуре Sandy Bridge сделанный шаг вперед очень позитивен, но не столь велик.

Еще в процессорах Ivy Bridge появились новые функции обеспечения безопасности – Intel Secure Key (включает цифровой генератор случайных чисел, используемый для усиления криптографических алгоритмов) и Intel OS Guard (обеспечивает механизм блокировки программных атак со стороны приложений пользовательского режима при работе системы на максимальном уровне привилегий). И не случайно среди разработчиков ПО для встраиваемых решений, отреагировавших на премьеру Ivy Bridge, одним из наиболее заметных ньюсмейкеров вновь, как и при запуске Sandy Bridge, стала компания LynuxWorks, объявившая о выходе оптимизированного для представленной платформы варианта пакета безопасной виртуализации LynxSecure.

Отметим, что и для второго поколения Intel Core, невзирая на все его архитектурные новшества, в среде специалистов многие не считали программную поддержку вопросом первостепенной важности, и подобная точка зрения была не лишена оснований. Не вдаваясь в прения по данному поводу, ограничимся констатацией: в смысле программной поддержки нынешнее положение Ivy Bridge как минимум ничуть не хуже того, что было в свое время у Sandy Bridge.

Заключение

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что процессоры третьего поколения Intel Core сочетают в себе архитектурные достоинства предыдущего, второго поколения с преимуществами перехода на более тонкий техпроцесс, выражающимися в дальнейшем росте производительности и энергоэффективности. Еще выше поднимая планку возможностей встраиваемых систем на очередном витке их эволюции, платформа Ivy Bridge на сегодняшний день и в ближайшем будущем представляется логичным выбором для широкого спектра встраиваемых приложений, ориентированных на различные вертикальные рынки.

А.Д. Сысоев, директор направления,

ЗАО «РТСофт», г. Москва,

тел.: (495) 967‑1505,

Архитектура Ivy Bridge является продолжением Sandy Bridge. Особенность этого отличия выражается в наличии 22 нанометра. В результате чего увеличилась производительность, а расход энергии уменьшился. Кроме этого процессоры на новой архитектуре дополнились и другими улучшениями:

Добавлено 16 исполнительных блоков графики;

Увеличено IPC (количество возможных инструкций выполненных за такт);

Улучшена пропускная способность канала контроллера памяти DDR3 (2800 MT/s);

PCI Express обновился с 2.0 до 3.0, кроме серии i3;

Чипсеты 7 серии были дополнены USB 3.0;

Возможность подключения теперь не 2, а 3 монитора;

Улучшена встроенная графика: для домашнего ПК – HD Graphics 2500, она мало чем отличается от предыдущей версии (Sandy Bridge), для мобильных устройств (ноутбуки) – HD Graphics 4000, получила высокие показателями производительности, опережая как старые модели, так и любые новые у конкурентов;

Quick Sync (кодирование и декодирование видео) теперь повышает быстродействие на 75 процентов быстрее (во 2 поколении было только на 15%).

Тесты Ivy Bridge.

Список на этом не заканчивается. Компания Intel старалась сделать как можно больше улучшений в архитектуре Ivy Bridge. К сожалению, тесты показали незначительное отличие третьего поколения от второго.

В некоторых задачах производительность поднимается примерно на 15 процентов. Но для домашних рядовых задач прирост колеблется от 5 до 10%. А это хорошим показателем не назовёшь.

Положительный момент.

Смена процессора будет выгодна для человека, если нужно перейти на более мощную линейку, пример: с i3 на i5. Или вас не устраивает тактовая частота, и вы решили взять из среднего сегмента, но по максимуму. Тогда это тот случай, когда процессор на архитектуре Ivi Bridge вам идеально подойдёт.

Пользователей, хобби которых работать с видео (кодирование), порадует Quick Sync. В этом случае поменять процессор стоит. Компания Intel сделала большой акцент в этом направлении. Однако выбирая процессор, не забывайте и о других параметрах процессора.

Вывод.

Ожидания были не оправданы. Архитектура третьего поколения мало, чем отличается от второго. И если человек уже пользуется Sandy Bridge, то менять процессор не стоит. Однако процессор, давно снятый с производства, можно сменить на 3 поколение. К тому же покупка новинки на архитектуре Ivy Bridge подойдёт людям под конкретные задачи.

Особенности архитектуры

Уже не первый год выход новых поколений процессоров Intel подчиняется эмпирическому правилу TICK-TOCK («тиктак»), суть которого заключается в том, что перевод производства на новый технологический процесс (TICK) и внедрение новой процессорной микроархитектуры (TOCK) происходят поочередно с периодичностью в два года. Например, если в первый год происходит переход на новый техпроцесс производства, то на второй год на этом же техпроцессе внедряется новая процессорная микроархитектура. А на следующий год происходит перевод микроархитектуры на новый техпроцесс производства.

В прошлом году компания Intel выпустила 32-нм процессоры Sandy Bridge на базе новой микроархитектуры (цикл TOCK). В апреле компания анонсировала 22-нм версию процессоров на базе микроархитектуры Sandy Bridge, которые получили кодовое наименование Ivy Bridge (цикл TICK).

Однако процессоры Ivy Bridge - это не просто 22-нм версия процессоров Sandy Bridge. В данном случае речь идет и о существенной модернизации самой микроархитектуры. Именно поэтому компания Intel называет этот переход на новый техпроцесс не просто циклом TICK, а циклом TICK+.

О новых процессорах Ivy Bridge мы уже писали на страницах нашего журнала, однако, как нам кажется, официальный анонс данных процессоров - это настолько значимое событие, что имеет смысл коечто повторить и скомпилировать в одной статье все имеющиеся на данный момент сведения об этих новых процессорах.

Итак, давайте рассмотрим, чем процессоры Ivy Bridge отличаются от Sandy Bridge и почему новые процессоры - это не просто 22-нм версия процессоров предыдущего поколения.

Процессор Ivy Bridge, так же как и процессор Sandy Bridge, имеет интегрированный контроллер PCI Express на 16 линий. Однако если в случае процессора Sandy Bridge речь шла о контроллере PCI Express 2.0, то в процессорах Ivy Bridge используется контроллер PCI Express 3.0.

Разница в пропускной способности интерфейсов PCI Express 2.0 и 3.0 весьма существенная. Так, для интерфейса PCI Express 2.0 пропускная способность каждой линии составляет в каждом направлении 500 Мбайт/с, а для интерфейса PCI Express 3.0 - 1 Гбайт/с. Нетрудно подсчитать, что для интерфейса PCI Express 3.0 x16 пропускная способность равна уже 32 Гбайт/с.

Конечно, для реализации возможностей интерфейса PCI Express 3.0 в процессоре Ivy Bridge нужна еще и видеокарта с аналогичным интерфейсом. Впрочем, даже в этом случае не стоит ожидать, что при использовании интерфейса PCI Express 3.0 повысится производительность системы в играх. Как показывают тесты, интерфейс PCI Express 2.0 не является узким местом для современных игр и переход на более скоростной интерфейс ничего не даст.

В процессор Ivy Bridge, как и в процессор Sandy Bridge, встроен двухканальный контроллер памяти DDR3. Однако в процессоре Ivy Bridge он поддерживает более скоростную и низковольтную (1,35 В) память.

Самое главное отличие процессоров Ivy Bridge от Sandy Bridge заключается в том, что они изготавливаются по 22-нм техпроцессу (процессоры Sandy Bridge производятся по 32-нм техпроцессу), то есть геометрические размеры транзисторов будут в 1,45 раза меньше. Естественно, это сказывается на всех характеристиках транзистора.

Основная проблема, связанная с уменьшением размеров транзистора, заключается в том, что экспоненциальное увеличение числа транзисторов на кристалле приводит к экспоненциальному росту потребляемой мощности и, как следствие, к перегреву микросхемы. Причина этого негативного явления заключается в том, что уменьшение размеров транзистора приводит к возникновению токов утечки. В частности, при уменьшении толщины слоя диэлектрика до величины в несколько нанометров начинают возникать эффекты туннелирования зарядов через слой диэлектрика, что приводит к появлению токов утечки.

Планарный и Tri-Gate-транзисторы

Данная проблема частично решается благодаря применению вместо диоксида кремния, который на протяжении многих лет использовался в качестве диэлектрика в транзисторах, иных диэлектрических материалов, позволяющих получать более толстые слои диэлектрика, но обеспечивающих, тем не менее, увеличение емкости подзатворного конденсатора. Такие материалы должны иметь более высокую диэлектрическую проницаемость, а потому получили название High-K-диэлектрики. Понятно, что применение альтернативных материалов с более высокой диэлектрической проницаемостью позволяет увеличить толщину слоя диэлектрика, что, в свою очередь, уменьшает токи утечки.

Именно поэтому начиная с 45-нм техпроцесса производства при изготовлении процессоров используются транзисторы с High-K-диэлектриками (затвор High-K/metal).

Конечно, применение диэлектриков High-K - это лишь одно из усовершенствований, которым подверглись планарные транзисторы. Можно также вспомнить технологию напряженного кремния, которую начали использовать при изготовлении транзисторов NMOS и PMOS еще по 90-нм техпроцессу для улучшения их эксплуатационных характеристик. Технология создания напряжений позволяет увеличить подвижность как электронов, так и дырок и повышает скорость переключения транзисторов.

Последнее революционное усовершенствование структуры полевых транзисторов касается кардинального изменения их геометрии - транзисторы из плоских превратились в трехмерные.

Разработка трехмерной конструкции транзисторов началась еще в 2002 году. В сентябре 2002-го компания Intel объявила о разработке трехмерной конструкции транзистора с тройным затвором (Tri-gate), которая обеспечивает более эффективный расход энергии по сравнению с традиционными планарными транзисторами.

В основе трехмерного транзистора с тройным затвором лежит трехмерная структура, похожая на приподнятую горизонтальную плоскость с вертикальными стенками.

Такая структура позволяет посылать электрические сигналы как по «крыше» транзистора, так и по обеим его «стенам». Фактически получается как бы не один затвор, как в планарой структуре, а сразу три (две стенки и крышка). Отсюда и название - «тройной затвор» (Tri-gate).

Благодаря подобной схеме распределения тока эффективно увеличивается площадь, доступная для прохождения тока, а следовательно, снижается его плотность и вместе с ней - ток утечки. Тройной затвор строится на ультратонком слое полностью обедненного кремния, что обеспечивает еще большее снижение тока утечки и позволяет транзистору быстрее включаться и выключаться при значительном снижении энергопотребления.

Особенностью этой конструкции также являются поднятые исток и сток - в результате снижается сопротивление, что позволяет транзистору работать при токе меньшей мощности.

Несмотря на тот факт, что разработка трехмерной конструкции транзисторов началась еще в 2002 году, их использование в производстве процессоров стало возможно лишь спустя почти 10 лет, то есть при переходе на 22-нм техпроцесс производства.

Трехмерные транзисторы Tri-Gate, изготовленные на базе 22-нм техпроцесса и работающие на низком напряжении, обеспечивают до 37% более высокую производительность в сравнении с обычными транзисторами, изготовленными на базе 32-нм технологии. Процессоры с новыми транзисторами могут потреблять менее половины мощности, чем 32-нм чипы с двумерной структурой, сохраняя тот же уровень производительности.

Отметим также, что компания Intel первой стала применять трехмерные транзисторы при производстве микросхем. Все остальные компании, занимающиеся производством микросхем, смогут наладить производство трехмерных транзисторов не ранее чем через четыре года.

Итак, одно из главных нововведений в 22-нм процессорах Ivy Bridge - использование более производительных и энергоэффективных трехмерных Tri-Gate-транзисторов. Однако это не единственное отличие 22-нм процессоров Ivy Bridge от 32-нм процессоров Sandy Bridge.

Что касается вычислительного ядра процессора Ivy Bridge, то оно не претерпело архитектурных изменений в сравнении с вычислительным ядром Sandy Bridge. А вот интегрированное графическое ядро с поддержкой DirectX 11, которое имеет кодовое название Carlow, действительно, является одним из главных нововведений в микроархитектуре Ivy Bridge.

По заявлению компании Intel, графическое ядро в процессорах Ivy Bridge будет на 60% производительнее графического ядра в процессорах Sandy Bridge.

Кроме поддержки DirectX 11 в графическом ядре Carlow будет реализована поддержка OpenGL 3.1 и OpenCL 1.1, то есть графическое ядро Intel будет способно производить вычисления средствами шейдерных процессоров.

Напомним, что в процессоре Sandy Bridge графическое ядро содержит (в зависимости от модели процессора) шесть или 12 исполнительных блоков (Execution Unit, EU), каждый из которых имеет по одному текстурному блоку. В графическом ядре Ivy Bridge максимальное число исполнительных блоков увеличено до 16, причем на каждый исполнительный блок приходится уже по два текстурных блока.

В графическое ядро Ivy Bridge также добавлены блоки для аппаратной тесселяции и поддержка Shader Array (что, собственно, и позволило добиться совместимости с Shader Model 5.0 и DirectX 11).

Интересно отметить, что тактовая частота графического ядра процессора Ivy Bridge ниже, чем частота графического ядра процессора Sandy Bridge, что позволяет уменьшить энергопотребление. В результате по такому показателю, как производительность на ватт, графическое ядро Carlow вдвое превосходит ядро HD 2000/3000 в процессоре Sandy Bridge. Отметим, что будет две реализации графического ядра Carlow - HD 4000 и HD 2500, которые отличаются друг от друга числом функциональных блоков.

Изменения коснулись также технологии Intel Quick Sync. Прежде всего, производитель обещает двукратное увеличение скорости перекодирования HD-видео с применением специализированных процессорных блоков. Кроме того, заявлено улучшение качества кодирования и добавление возможности применения к перекодируемому видеопотоку фильтров типа улучшения цветовой гаммы или контрастности.

Мощности аппаратного видеодекодера будет достаточно для одновременного воспроизведения не менее 16 HD-видеопотоков. Еще одно нововведение в процессорах Ivy Bridge - это конфигурируемый TDP.

Напомним, что TDP является одной из важнейших характеристик процессоров Intel. В частности, значение TDP определяет и максимальное энергопотребление процессора, и необходимую эффективность системы охлаждения. К значению TDP привязывается также возможность повышения тактовой частоты ядер процессора в режиме Turbo Boost (то есть тактовая частота может повышаться, только если не превышено значение TDP или это превышение кратковременное).

В процессорах Ivy Bridge определено не одно, а три значения TDP: минимальное, номинальное и турбо. То есть при достаточном теплоотводе TDP процессора может быть повышено и соответственно увеличится его тактовая частота в режиме Turbo Boost. Если же нужно максимально снизить энергопотребление, то TDP можно уменьшить.

Понятно, что технология конфигурируемого TDP направлена прежде всего на мобильные процессоры. Так, если ноутбук питается от сети и обеспечивается достаточное охлаждение процессора, то TDP можно повысить. Если же ноутбук работает в автономном режиме, то с целью увеличения времени автономной работы TDP процессора желательно снизить.

Важно отметить, что технология конфигурируемого TDP не заменяет собой технологию Intel Speed Step или выбор схемы энергопотребления процессора в настройках операционной системе. Она лишь дополняет все те технологии, которые уже имеются.

Существенные усовершенствования были сделаны и в плане разгона процессоров Ivy Bridge. Напомним, что в процессорах Sandy Bridge с разблокированным коэффициентом умножения (процессоры К-серии) максимальный коэффициент умножения был равен 57. То есть даже теоретически процессоры Sandy Bridge нельзя было разогнать выше частоты 5,7 ГГц (процессоры Sandy Bridge практически невозможно разогнать за счет повышения частоты системной шины). В процессорах Ivy Bridge максимальный коэффициент умножения повышен до значения 63, то есть путем изменения коэффициента умножения процессор теоретически можно будет разогнать до частоты 6,3 ГГц.

Еще одно новшество среди разгонных способностей процессора Ivy Bridge - это возможность изменения коэффициента умножения без необходимости перезагрузки системы.

Следующее нововведение в процессоре Ivy Bridge - это наличие аппаратного генератора случайных чисел (Digital Random Number Generator, DRNG), который находит применение в криптографических задачах. Вообще в процессорах уже давно используются генераторы случайных чисел. Однако до сих пор речь шла о псевдослучайных генераторах, которые работают в соответствии с определенным математическим алгоритмом. В процессоре Ivy Bridge используется реальный (не псевдослучайный) генератор случайных чисел, в основе которого лежит электронная схема с неопределенным состоянием, что позволяет генерировать поток случайных символов в 16-, 32- или 64-битном формате со скоростью 2 или 3 Гбит/с.

К нововведениям также можно отнести режим Supervisory Mode Execute Protection (SMEP), представляющий собой реализацию технологии защиты от повышения уровня привилегий. Данная технология контролирует уровень привилегий исполняемого кода, который размещен в адресном пространстве, выделенном для работы программам (Applications). Фактически на аппаратном уровне блокируется классическая атака, нацеленная на повышение уровня привилегий и необходимая для получения доступа к системным ресурсам.

Модельный ряд процессоров Ivy Bridge

Компания Intel cобирается выпустить довольно внушительный ряд процессоров Ivy Bridge, который будет представлен семействами Intel Core i7, Core i5 и Core i3 (табл. 1). Эти процессоры будут различаться тактовой частотой, версией графического ядра (HD 4000 или HD 2500), количеством ядер (четыре или два), поддержкой технологии Hyper-Threading, размером кэша L3 и TDP. Все процессоры Ivy Bridge для настольных ПК имеют процессорный разъем LGA 1155 и совместимы с платами на базе чипсетов Intel 7-й серии, а в некоторых случаях и с платами на базе чипсетов Intel 6-й серии.

Все процессоры семейства Intel Core i7 являются четырехъядерными и поддерживают технологию Hyper-Threading. Размер кэша L3 для них составляет 8 Мбайт, они имеют интегрированное графическое ядро HD 4000 с базовой тактовой частотой 650 МГц, которая в режиме Turbo может повышаться до 1150 МГц.

Процессор Intel Core i7-3770K - это топовая модель в семействе Intel Core i7. Он отличается тем, что имеет разблокированный коэффициент умножения (на это указывает буква «K») и ориентирован на любителей экстремального разгона. При этом его TDP составляет всего 77 Вт.

Вообще, если в названии процессора фигурирует буква «K», то это означает, что он имеет разблокированный коэффициент умножения. Отсутствие буквы - это базовая модель процессора. Для базовых моделей и процессоров K-серий семейств Intel Core i7 и Core i5 TDP составляет 77 Вт. Ну а для базовых моделей процессоров семейства Intel Core i3 TDP равно 55 Вт.

Наличие литеры «S» означает, что уровень TDP составляет 65 Вт, а литеры «T» - что TDP равен 45 Вт для четырехъядерных процессоров и 35 Вт для двухъядерных.

Отличительным признаком процессоров семейства Intel Core i5 можно считать наличие четырех логических ядер. То есть это могут быть четырехъядерные процессоры без поддержки технологии Hyper-Threading или двухъядерные процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading. Если точнее, то все, за исключением одного, процессоры семейства Intel Core i5 являются четырехъядерными, но не поддерживают технологию Hyper-Threading. Размер кэша L3 для этих процессоров составляет 6 Мбайт. И только одна модель в семействе Intel Core i5 является двухъядерной. Речь идет о процессоре Core i5-3470T. Он поддерживает технологию Hyper-Threading, а потому, как и все остальные процессоры семейства Intel Core i5, распознается операционной системой как четырехъядерный (четыре логических ядра).

Все процессоры семейства Intel Core i5 имеют графическое ядро HD 2500 с базовой тактовой частотой 650 МГц и 1050 МГц в режиме Turbo. Исключение составляют лишь процессоры с номером, оканчивающимся на цифру «5» (например, Intel Core i5-3475S). Это процессоры с графическим ядром HD 4000.

К отличительным особенностям процессоров семейства Intel Core i3 можно отнести, во-первых, то обстоятельство, что все они двухъядерные и не поддерживают технологию Hyper-Threading, то есть с точки зрения операционной системы являются двухъядерными, а во-вторых, эти процессоры не поддерживают режим Turbo для вычислительных ядер.

Если маркировка процессора заканчивается на цифру «0», то это означает, что в процессоре реализовано графическое ядро HD 2500, а если на цифру «5» - графическое ядро HD 4000.

Чипсеты Intel 7-й серии

Для новых процессоров Ivy Bridge предназначены и новые чипсеты Intel 7-й серии. Как уже отмечалось, процессоры Ivy Bridge совместимы с платами на базе чипсетов Intel 7-й серии, а в некоторых случаях и с платами на базе чипсетов Intel 6-й серии. То есть возможно, что для работы процессора Ivy Bridge на плате с чипсетом Intel 6-й серии потребуется перепрошивка BIOS, а может быть, процессор Ivy Bridge ни при каких обстоятельствах не заработает на плате с чипсетом Intel 6-й серии. Одним словом, прежде чем рисковать, нужно ознакомиться со списком поддерживаемых платой моделей процессоров.

Отметим, что с процессорами Sandy Bridge наблюдается похожая ситуация. Они могут «завестись», а могут, как показывает наш опыт, и не «завестись» с платами на базе чипсетов Intel 7-й серии. Причем это несмотря на тот факт, что формально все процессоры Sandy Bridge должны быть совместимы с платами на базе чипсетов Intel 7-й серии.

Однако вернемся к чипсетам Intel 7-й серии. Собственно, материнские платы на базе чипсетов Intel 7-й серии появились в продаже еще до анонса процессора Ivy Bridge, что, в принципе, логично, поскольку эти платы полностью совместимы и с процессорами Sandy Bridge. Исключение составляет лишь чипсет Intel X79 Express, который был анонсирован уже давно. Он также относится к 7-й серии чипсетов Intel, однако стоит особняком, поскольку совместим только с процессорами Sandy Bridge-E с разъемом LGA 2011. Соответственно мы не будем рассматривать его в этом обзоре. Все остальные чипсеты Intel 7-й серии совместимы только с процессорами с разъемом LGA 1155.

Отличительной особенностью новых чипсетов Intel 7-й серии является поддержка портов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с.

Наиболее массовым будет чипсет для десктопных процессоров Intel Z77 Express, который ориентирован на производительные и массовые ПК. Он поддерживает процессорное графическое ядро, имеет восемь дополнительных линий PCI Express 2.0, поддерживает десять портов USB 2.0 и четыре порта USB 3.0, а также четыре порта SATA 3 Гбит/с и по два порта SATA 6 Гбит/с. Кроме того, чипсет Intel Z77 поддерживает технологию Intel Smart Response и позволяет разгонять процессор. Этот чипсет дает возможность реализовать три варианта конфигурации слотов PCI Express через 16 линий PCI Express 3.0, поддерживаемых процессором Ivy Bridge. Это может быть только один слот PCI Express 3.0, функционирующий в режиме x16, либо два слота PCI Express 3.0 х8, либо один слот PCI Express 3.0 х8 и два слота PCI Express 3.0 х4.

Чипсет Intel Z75 имеет более скромные возможности. Он также позволяет разгонять процессор, однако не поддерживает технологию Intel Smart Response. Кроме того, этот чипсет позволяет реализовать только два варианта конфигурации слотов PCI Express. Это может быть только один слот PCI Express 3.0, функционирующий в режиме x16, либо два слота PCI Express 3.0 х8.