Под сетевой архитектурой понимают набор стандартов, топологий и протоколов низкого уровня, необходимых для создания работоспособной сети.

За многие годы развития сетевых технологий было разработано много различных архитектур. Рассмотрим их.

Token Ring .

Технология разработана компанией IBM в 1970-х годах, а затем была стандартизована IEEE в «Проекте 802» как спецификация 802.5. Она имеет следующие характеристики:

· физическая топология – «звезда»;

· логическая топология – «кольцо»

· скорость передачи данных – 4 или 16 Мбит/с;

· среда передачи – витая пара (используется 2 пары);

UTP – 150 м (для 4 Мбит/с)

STP – 300 м (для 4 Мбит/с)

или 100 (для 16 Мбит/с);

· максимальная длина сегмента с репитерами:

UTP – 365 м

STP – 730 м

* максимальное количество компьютеров на сегмент – 72 или 260 (в зависимости от типа кабеля)

Для объединения компьютеров в сетях Token Ring используются концентраторы MSAU, неэкранированная или экранированная витая пара (возможно и применение оптоволокна).

К преимуществам архитектуры Token Ring можно отнести высокую дальность передачи при использовании повторителей (до 730 м). Можно использовать в автоматизированных системах в реальном времени.

Недостатки архитектуры – довольно высокая стоимость, низкая совместимость оборудования.

Сетевая среда ARCNet была разработана корпорацией Datapoint в 1977 году. Стандартом она не стала, но соответствует спецификации IEEE 802.4. Это простая, гибкая и недорогая архитектура для небольших сетей (до 256 компьютеров) характеризуется следующими параметрами:

· физическая топология – «шина» или «звезда»;

· логическая топология – «шина»

· метод доступа – передача маркера;

· скорость передачи данных – 2,5 или 20 Мбит/с;

· среда передачи – витая пара или коаксиальный кабель;

· максимальный размер кадра – 516 байт;

· среда передачи – витая пара или коаксиальный кабель

· максимальная длина сегмента:

Для витой пары – 244 м (для любой топологии)

Для коаксиального кабеля – 305 м или 610 м (для топологии «шина» или «звезда», соответственно).

Для соединения компьютеров используются концентраторы. Основной тип кабеля – коаксиальный типа RG-62. Поддерживается также витая пара и оптоволокно. Для коаксиального кабеля используется BNC-коннекторы, для витой пары – коннекторы RJ-45. Основное достоинство не большая стоимость оборудования и сравнительно большая дальность.

AppleTalk .

Фирменная сетевая среда, предложенная компанией Apple в 19883 году и встроенная в компьютеры Macintosh. Она включает в себя целый набор протоколов, соответствующих модели OSI. На уровне сетевой архитектуры используется протокол LokalTalkФ, имеющий следующие характеристики:

· топология – «шина» или «дерево»;

· метод доступа – CSMA/CA;

· скорость передачи данных – 230,4 Кбит/с;

· среда передачи данных – экранированная витая пара;

· максимальная длина сети – 300 м;

· максимальное число компьютеров – 32.

Очень низкая пропускная способность привела к тому, что многие производители стали предлагать адаптеры расширения, позволяющие AppleTalk работать с сетевыми средами большой пропускной способности – EtherTalk, TokenTalk, FDDITalk. В локальных сетях, построенных на базе IBM-совместимых компьютеров сетевая среда AppleTalk практически не встречается.

100VG-AnyLAN .

Архитектура 100VG-AnyLAN была разработана в 90-х годах компаниями AT&T и Hewlett-Packard для объединения сетей Ethernet b Token Ring. В 1995 году эта архитектура получила статус стандарта IEEE 802.12. Она имеет следующие параметры:

· топология – «звезда»;

· метод доступа – по приоритету запроса;

· скорость передачи данных – 100 Мбит/с;

· среда передачи – витая пара категории 3,4 или 5 (используются все 4 пары);

· максимальная длина сегмента (для оборудования HP) – 225 м.

Из-за сложности и высокой стоимости оборудования в настоящее время практически не применяется.

Архитектура для домашних сетей.

Home PNA .

В 1966 году целый ряд компаний объединились для создания стандарта, позволяющего строить домашние сети на основе обычной телефонной проводки. Результатом этой работы стало появление в 1998 году архитектуры Home PNA 1.0, а затем Home PNA 2.0, Home PNA3.0 . Их краткие характеристики:

Таблица № 1. Сравнение стандартов Home PNA.

Во всех указанных стандартах используется самый популярный метод доступа к среде – CSMA/CD; в качестве среды – телефонный кабель; в качестве разъемов – телефонные коннекторы RJ-11. Устройства Home PNA могут работать и с витой парой и с коаксиальным кабелем, причем, дальность передачи существенной возрастает.

Следует не забывать, что телефонные линии в России не отвечают стандартым развитых стран как по качеству, так и по охвату. Цены на адаптеры довольно высоки. Тем не менее, данную архитектуру можно рассматривать в качестве альтернативы для беспроводных сетей в офисных зданиях и жилых домах.

Домашние сети на базе электропроводки.

Эта технология появилась недавно и получила название Home PLC. Оборудование в продаже имеется, но популярности пока не имеет.

Параметры сетей HomePlug:

· топология – «шина»;

· скорость передачи данных – до 85 Мбит/c$

· метод доступа – CSMA/CD;

· среда передачи – электрическая проводка;

Недостатки сетей Home PLC –незащищенность от перехвата, требующая обязательного применения шифрования и большая чувствительность к электрическим помехам. К тому же такая технология пока еще дорога.

Технологии, используемые в современных локальных сетях.

Ethernet .

Архитектура Ethernet объединяет целый набор стандартов, имеющих как общие черты, так и отличные. Первоначально она была создана фирмой Xerox в середине 70-х годов и представляла собой систему передачи со скоростью 2,93 Мбит/с. После доработки с участием компаний DEC и Intel архитектура Ethernet послужила основой принятого в 1985 году стандарта IEEE 802.3, определившая для нее следующие параметры:

· топология – «шина»;

· метод доступа – CSMA/CD;

· скорость передачи – 10 Мбит/с;

· среда передачи – коаксиальный кабель;

· применение терминаторов – обязательно;

· максимальная длина сегмента сети – до 500 м;

· максимальная длина сети – до 2,5 км;

· максимальное количество компьютеров в сегменте – 100;

· максимальное количество компьютеров с сети – 1024.

В исходной версии предусматривалось применение коаксиального кабеля двух типов «толстого» и «тонкого» (стандарты 10Base-5 и 10Base-2 соответственно).

В начале 90-х годов появилась спецификация для построения сетей Ethernet c использованием витой пары (10Base-T) и оптоволокна (10Base-FL). В 1995 году был опубликован стандарт IEEE 802.3u, обеспечивающий передачу на скоростях до 100 Мбит/с. В 1998 году появился стандарт IEEE 802.3z и 802.3ab, а в 2002 году IEEE802.3 ae. Сравнение стандартов приведены в таблице № 12.2.

Таблица № 12.2. Характеристики различных стандартов Ethernet.

| Реализация | Скорость Мбит/c | Топология | Среда передачи | Максимальная длина кабеля, м |

| Ethernet | ||||

| 10Base-5 | «шина» | Толстый коаксиальный кабель | ||

| 10Base-2 | «шина» | Тонкий коаксиальный кабель | 185; реально до 300 | |

| 10Base-T | «звезда» | Витая пара | ||

| 10Base-FL | «звезда» | оптоволокно | 500 (станция-концентратор); 200 (между концертраторами) | |

| Fast Ethernet | ||||

| 100Base-TX | «звезда» | Витая пара категории 5 (используется 2 пары) | ||

| 100Base-T4 | «звезда» | Витая пара категории 3,4, 5 (используется четыре пары) | ||

| 100Base-FX | «звезда» | Многомодовое или одномодовое оптоволокно | 2000 (многомодовый) 15000 (одномодовый) реально – до 40 км | |

| Gigabit Ethernet | ||||

| 1000Dase-T | «звезда» | Витая пара категории 5 или выше | ||

| 1000Dase-CX | «звезда» | Специальный кабель типа STR | ||

| 1000Dase-SX | «звезда» | оптоволокно | 250-550 (многомодовый), в зависимости от типа | |

| 1000Dase-LX | «звезда» | оптоволокно | 550 (многомодовый); 5000 (одномодовый); реально – до 80 км | |

| 10 Gigabit Ethernet | ||||

| 10GDase-x | «звезда» | оптоволокно | 300-40000 (в зависимости от типа кабеля и длины волны лазера) |

Недостаток сетей Ethernet связан с использованием в них метода доступа к среде CSMA/CD (множественный доступ с контролем несущей и обнаружением столкновений). При увеличении количества компьютеров растет число столкновений, что снижает пропускную способность сети и увеличивает время доставки кадров. Поэтому рекомендуемой нагрузкой сети Ethernet считается уровень в 30-40% от общей полосы пропускания. Этот недостаток легко устраняется путем замены концентраторов мостами и коммутаторами, умеющими изолировать передачу данных между двумя компьютерами в сети от других.

Преимуществ у сети Ethernet очень много. Сама технология проста в реализации. Стоимость оборудования не высока. Можно использовать практически любые виды кабеля. Поэтому в настоящее время данная архитектура сетей можно сказать, что она является господствующей.

Wi-Fi – популярная в мире и быстро развивающаяся в России технология, обеспечивающая беспроводное подключение мобильных пользователей к локальной сети и Интернету (рис.12.5).

В стандарте 802.11 предусматривается использование только полудуплексные приемопередатчики, которые не могут одновременно передавать и принимать информацию. Поэтому в качестве метода доступа к среде во всех стандартах используется метод CSMA/CA (с предотвращением коллизий), позволяющий избегать столкновений.

Основным недостатком сетей Wi-Fi является малая дальность передачи данных, не превышающая для большинства устройств 150 м (максимум 300 м) на открытом пространстве и всего несколько метров в помещении.

Данную проблему решает архитектура WiMAX, разрабатываемая в рамках рабочей группы IEEE 802.16. Реализация этой технологии, также использующей радиосигналы в качестве среды передачи, позволит предоставить пользователям скоростной беспроводной доступ на расстояниях до нескольких десятков км (рис. 10.6.).

Рис. 12.6. Беспроводное подключение мобильных пользователей к локальной сети и Интернету (до десятков км).

Новая технология Bluetooth использует радиосигнал 2,4 Ггц. Она имеет низкое энергопотребление, что позволяет использовать ее в переносных устройствах – ноутбуках, мобильных телефонах (рис.12.7.)

|

Рис. 12.7. Беспроводное подключение мобильных пользователей к локальной сети и Интернету (до десяти метров).

Bluetooth практически не требует настройки. У нее низкие показатели по дальности (до 10 метров) при 400-700 Кбит/с.

Специализация распределенных вычислений:

Сети и протоколы;

Сетевые мультимедиасистемы;

Распределенные вычисления;

Архитектура сети определяет основные элементы сети, характеризует ее общую логическую организацию, техническое обеспечение, программное обеспечение, описывает методы кодирования.

Архитектура также определяет принципы функционирования и интерфейс пользователя.

В данном курсе будет рассмотрено три вида архитектур:

архитектура терминал - главный компьютер;

одноранговая архитектура;

архитектура клиент - сервер.

Архитектура терминал - главный компьютер (terminal - host computer architecture) - это концепция информационной сети, в которой вся обработка данных осуществляется одним или группой главных компьютеров.

Рис. 1.3

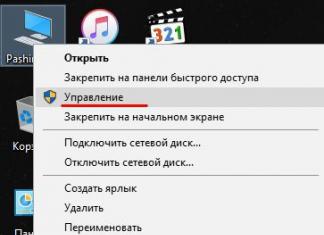

Рассматриваемая архитектура предполагает два типа оборудования:

Главный компьютер, где осуществляется управление сетью, хранение и обработка данных.

Терминалы, предназначенные для передачи главному компьютеру команд на организацию сеансов и выполнения заданий, ввода данных для выполнения заданий и получения результатов.

Главный компьютер через мультиплексоры передачи данных (МПД) взаимодействуют с терминалами, как представлено на рис. 1.3.

Классический пример архитектуры сети с главными компьютерами - системная сетевая архитектура (System Network Architecture - SNA).

Одноранговая архитектура (peer-to-peer architecture) - это концепция информационной сети, в которой ее ресурсы рассредоточены по всем системам. Данная архитектура характеризуется тем, что в ней все системы равноправны.

К одноранговым сетям относятся малые сети, где любая рабочая станция может выполнять одновременно функции файлового сервера и рабочей станции. В одноранговых ЛВС дисковое пространство и файлы на любом компьютере могут быть общими. Чтобы ресурс стал общим, его необходимо отдать в общее пользование, используя службы удаленного доступа сетевых одноранговых операционных систем. В зависимости от того, как будет установлена защита данных, другие пользователи смогут пользоваться файлами сразу же после их создания. Одноранговые ЛВС достаточно хороши только для небольших рабочих групп.

Рис. 1.4

Одноранговые ЛВС являются наиболее легким и дешевым типом сетей для установки. Они на компьютере требуют, кроме сетевой карты и сетевого носителя, только операционной системы Windows 95 или Windows for Workgroups. При соединении компьютеров, пользователи могут предоставлять ресурсы и информацию в совместное пользование.

Одноранговые сети имеют следующие преимущества:

они легки в установке и настройке;

отдельные ПК не зависят от выделенного сервера;

пользователи в состоянии контролировать свои ресурсы;

малая стоимость и легкая эксплуатация;

минимум оборудования и программного обеспечения;

нет необходимости в администраторе;

хорошо подходят для сетей с количеством пользователей, не превышающим десяти.

Проблемой одноранговой архитектуры является ситуация, когда компьютеры отключаются от сети. В этих случаях из сети исчезают виды сервиса, которые они предоставляли. Сетевую безопасность одновременно можно применить только к одному ресурсу, и пользователь должен помнить столько паролей, сколько сетевых ресурсов. При получении доступа к разделяемому ресурсу ощущается падение производительности компьютера. Существенным недостатком одноранговых сетей является отсутствует централизованного администрирования.

Использование одноранговой архитектуры не исключает применения в той же сети также архитектуры «терминал - главный компьютер» или архитектуры «клиент - сервер».

Архитектура клиент - сервер (client-server architecture) - это концепция информационной сети, в которой основная часть ее ресурсов сосредоточена в серверах, обслуживающих своих клиентов (рис. 1.5). Рассматриваемая архитектура определяет два типа компонентов: серверы и клиенты.

Сервер - это объект, предоставляющий сервис другим объектам сети по их запросам. Сервис - это процесс обслуживания клиентов.

Рис. 1.5

Сервер работает по заданиям клиентов и управляет выполнением их заданий. После выполнения каждого задания сервер посылает полученные результаты клиенту, пославшему это задание.

Сервисная функция в архитектуре клиент - сервер описывается комплексом прикладных программ, в соответствии с которым выполняются разнообразные прикладные процессы.

Процесс, который вызывает сервисную функцию с помощью определенных операций, называется клиентом. Им может быть программа или пользователь. На рис. 1.6 приведен перечень сервисов в архитектуре клиент - сервер.

Клиенты - это рабочие станции, которые используют ресурсы сервера и предоставляют удобные интерфейсы пользователя. Интерфейсы пользователя это процедуры взаимодействия пользователя с системой или сетью.

Клиент является инициатором и использует электронную почту или другие сервисы сервера. В этом процессе клиент запрашивает вид обслуживания, устанавливает сеанс, получает нужные ему результаты и сообщает об окончании работы.

Рис. 1.6

В сетях с выделенным файловым сервером на выделенном автономном ПК устанавливается серверная сетевая операционная система. Этот ПК становится сервером. Программное обеспечение (ПО), установленное на рабочей станции, позволяет ей обмениваться данными с сервером. Наиболее распространенные сетевые операционная системы:

NetWare фирмы Novel;

Windows NT фирмы Microsoft;

UNIX фирмы AT&T;

Помимо сетевой операционной системы необходимы сетевые прикладные программы, реализующие преимущества, предоставляемые сетью.

Сети на базе серверов имеют лучшие характеристики и повышенную надежность. Сервер владеет главными ресурсами сети, к которым обращаются остальные рабочие станции.

В современной клиент - серверной архитектуре выделяется четыре группы объектов: клиенты, серверы, данные и сетевые службы. Клиенты располагаются в системах на рабочих местах пользователей. Данные в основном хранятся в серверах. Сетевые службы являются совместно используемыми серверами и данными. Кроме того службы управляют процедурами обработки данных.

Сети клиент - серверной архитектуры имеют следующие преимущества:

позволяют организовывать сети с большим количеством рабочих станций;

обеспечивают централизованное управление учетными записями пользователей, безопасностью и доступом, что упрощает сетевое администрирование;

эффективный доступ к сетевым ресурсам;

пользователю нужен один пароль для входа в сеть и для получения доступа ко всем ресурсам, на которые распространяются права пользователя.

Наряду с преимуществами сети клиент - серверной архитектуры имеют и ряд недостатков:

неисправность сервера может сделать сеть неработоспособной, как минимум потерю сетевых ресурсов;

требуют квалифицированного персонала для администрирования;

имеют более высокую стоимость сетей и сетевого оборудования.

При всём многообразии конкретных реализаций современных информационных сетей, абсолютное большинство из них имеет в своей основе ту или иную типовую архитектуру.

На сегодняшний день принято определять пять типовых архитектур построения информационных сетей:

· архитектура терминал-главный компьютер ;

· одноранговая архитектура;

· архитектура клиент-сервер ;

· архитектура компьютер-сеть ;

· архитектура интеллектуальной сети .

Следует отметить, что в рамках каждой из типовых архитектур существует определённое разнообразие подходов к реализации сетевой архитектуры, но в основе своей все они укладываются в границы той или иной базовой концепции построения информационной сети, из числа упомянутых выше.

3.1. АРХИТЕКТУРА ТЕРМИНАЛ-ГЛАВНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Архитектура «терминал-главный компьютер» (terminal-host computer architecture, англ. ) – концепция построения информационной сети, в которой вся обработка данных осуществляется в одном либо группе главных компьютеров.

Эта архитектура определяет два типа оконечного сетевого оборудования (Data Terminal Equipment – DTE ). Первый из них осуществляет хранение данных, их обработку, маршрутизацию в сети, управление сетью. Этот тип представлен так называемыми главными (центральными ) компьютерами или мэйнфреймами (mainframe, англ. ). Главные компьютеры в общем случае через мультиплексоры-демультиплексоры взаимодействуют со вторым типом оконечного оборудования – терминалами (рис.3.1.), задачами которого являются:

· передача мэйнфрейму команд на организацию сеансов и выполнение заданий;

· ввод в мэйнфрейм данных, необходимых для выполнения заданий;

· получение от мэйнфрейма результатов проведенных расчетов.

Главный компьютер с группой терминалов образуют централизованный комплекс обработки данных. Здесь функции взаимодействия партнеров (мэйнфрейма и терминалов) резко асимметричны.

Во время появления рассматриваемой архитектуры Персональных Компьютеров (ПК) ещё не было. Поэтому, неравноправие партнёров определялось сложностью и дороговизной выпускавшихся базовых компьютеров, а также стремлением упростить оборудование, находящееся на рабочих местах специалистов, сделать его малогабаритным и экономически выгодным. В сети используется один тип ОС, на котором работает мэйнфрейм.

Мэйнфрейм – классический пример централизации вычислений, поскольку в едином комплексе сконцентрированы все информационные и вычислительные ресурсы, хранение и обработка огромных массивов данных.

Основные достоинства централизованной архитектуры «терминал-главный компьютер» обусловлены простотой администрирования и защиты информации. Все терминалы были однотипными, а, следовательно, устройства на рабочих местах пользователей вели себя предсказуемо и в любой момент могли быть заменены. Затраты на обслуживание терминалов и линий связи легко прогнозировались.

Классическим примером архитектуры сети с центральным компьютером является известная сеть ALOHA (привет, гавайский яз. ), представляющая собою сеть Гавайского университета. Сеть начала работать в 1970г. Она обеспечивала связь между центральной вычислительной машиной, расположенной в Гонолулу, и терминалами, расположенными на всех островах Гавайского архипелага. Сеть ALOHA не использовала мультиплексоры-демультиплексоры. Вместо них для связи были выделены два радиочастотных канала: один отводился для передачи сообщений от мэйнфрейма к терминалам, второй – в обратном направлении. Разделение второго канала между терминалами осуществлялось по методу случайного доступа.

В сетях рассматриваемой архитектуры постепенно терминалы заменялись ПК. Вследствие этого, часть функций обработки данных, ранее выполнявшихся мэйнфреймами, переходила на ПК. Помимо этого, с центральных компьютеров также снимались задачи коммутации и маршрутизации, которые передавались узлам коммутации. Вместо мультиплексоров-демультиплексоров стало использоваться специальное коммуникационное оборудование (DCE).

В результате, постепенно архитектура «терминал-главный компьютер» в её чистом виде была преимущественно вытеснена другими архитектурами и, прежде всего, архитектурой «клиент-сервер».

3.2. ОДНОРАНГОВАЯ АРХИТЕКТУРА СЕТИ

Одноранговая архитектура (peer-to-peer architecture ) – концепция информационной сети, в которой каждая рабочая станция может предоставлять и потреблять ресурсы. Иногда такую сеть (архитектуру) называют пиринговой .

Архитектура одноранговой сети характеризуется тем, что в ней все рабочие станции (компьютеры) равноправны (рис.3.2)и их обращение к ресурсам друг друга является симметричным. Благодаря этому, пользователь может выполнять распределенную обработку данных, работать с прикладными программами, внешними устройствами, а также файлами, находящимися в любых системах. Одноранговая архитектура обеспечивает:

· подключение одноранговой сети в качестве единого клиента к большой локальной сети, основанной на архитектуре клиент-сервер ;

· облегченную организацию телеконференций.

Роль, которую играет каждый компьютер во взаимодействиях с другими компьютерами сети при предоставлении некоторого сервиса, не фиксируется, как это имеет место, например, в архитектуре «клиент-сервер», а зависит от контекста выполняемой операции и от характеристик текущей ситуации. В одних случаях компьютер может быть сервером, в других - клиентом.

Роль, которую играет каждый компьютер во взаимодействиях с другими компьютерами сети при предоставлении некоторого сервиса, не фиксируется, как это имеет место, например, в архитектуре «клиент-сервер», а зависит от контекста выполняемой операции и от характеристик текущей ситуации. В одних случаях компьютер может быть сервером, в других - клиентом.

Эта архитектура характеризуется простотой организации сети, легко расширяется.

Основными преимуществами одноранговой архитектуры перед архитектурами «терминал-главный компьютер» и «клиент-сервер» выступают низкая стоимость, простота эксплуатации и хорошее отражение реального процесса работы групп пользователей. Именно здесь предоставляются удобные формы передачи данных друг другу и извлечения необходимых программ и данных из всех компьютеров сети.

Использование одноранговой архитектуры не исключает применение в этой же сети также элементов архитектур других типов. В таком случае принято говорить об интегральной архитектуре , при использовании которой одни виды взаимодействия происходят при выполнении симметричных, а другие – несимметричных (относительно объектов сети) протоколов.

На этапе раннего развития персональных компьютеров одноранговая сеть с равноправными узлами была общепринятым способом совместного использования файлов и периферийных устройств. Одноранговые сети потребляют достаточно мало ресурсов компьютера, однако интенсивная работа в сети существенно замедляет непосредственную работу пользователя на сервере.

Основные ограничения для одноранговых сетей следующие:

· Количество компьютеров в одноранговой сети должно быть в пределах 10 – 30, в зависимости от интенсивности обмена информационными сообщениями в сети.

· Не принято использовать рабочие станции, связанные одноранговой сетью, в качестве серверов приложений . Эти сети предназначены для разделения таких ресурсов, как файлы, многопользовательские базы данных, периферийное оборудование (принтеры, сканеры и др.).

· Работа приложений на компьютере, служащем сервером в одноранговой сети, ухудшается, когда ресурсы этого компьютера используются другими. Можно управлять степенью ухудшения производительности, назначая более высокие приоритеты локальным задачам, однако при этом замедляется доступ других пользователей сети к её разделяемым аппаратным и программным ресурсам.

Проблемой одноранговой сети является ситуация, когда рабочая станция (станции) отключается от сети. В этих случаях из сети исчезают те виды сервиса, которые предоставляла отключенная станция. Поэтому возникает потребность осуществлять мониторинг состояния компонентов сети, которые могут независимо отключаться от нее в любое время. Усложняется решение проблем безопасности и обеспечения целостности данных.

Одноранговая архитектура эффективна в небольших локальных сетях. В крупных сетях (с большим числом станций), в том числе локальных, она уступает место архитектуре клиент-сервер .

Одной из первых одноранговых сетевых систем была система PC LAN фирмы IBM, разработанная в кооперации с Microsoft. PC LAN была проста в установке и управлении, не требовала привлечения администратора сети для поддержания ее работоспособности. Однако когда количество соединенных в такую сеть компьютеров приближалось к сотне, характеристики системы резко ухудшались.

Изначально на одноранговой архитектуре основывалась и ведомственная сеть ARPANet (см. раздел 5 настоящего пособия), впоследствии ставшая стартовым ядром Internet.

В 90-х годах прошлого столетия одноранговая архитектура, в силу присущих ей ограничений, сдала позиции в пользу других сетевых архитектур. Однако в настоящее время вновь оживился интерес к этой сетевой концепции. Не в последнюю очередь, это связано с резко возросшими показателями производительности рабочих станций. Появились исследовательские проекты, системные прототипы и программные продукты, посвященные этой проблематике. Продолжается поиск и новых технических решений. Вполне можно предположить, что многие распределенные системы нового поколения станут базироваться на одноранговой архитектуре.

3.3. АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕР

Архитектура клиент-сервер (CSA – Client-Server Architecture, англ. ) – концепция организации сети, в которой основная часть ее ресурсов сосредоточена в серверах, обслуживающих своих клиентов.

Техническая революция, вызванная появлением ПК, сделала возможным во многих случаях иметь вычислительные и информационные ресурсы на рабочем столе пользователя и управлять ими по собственному желанию с помощью оконного графического интерфейса. Увеличение производительности ПК позволило перенести части системы (интерфейс с пользователем, прикладную логику) для выполнения на ПК, непосредственно на рабочем месте, а функции обработки данных оставить на центральном компьютере. Система стала распределенной – одна часть функций выполняется на центральном компьютере, другая – на персональном, который связан с центральным посредством коммуникационной сети. Таким образом, появилась клиент-серверная модель взаимодействия компьютеров и программ в сети и на этой основе стали развиваться средства разработки приложений для реализации информационных систем .

Как следует из названия, архитектура CSA определяет два типа взаимодействующих в сети компонентов: серверы и клиенты . Каждый из них является комплексом взаимосвязанных прикладных программ. Серверы предоставляют ресурсы, необходимые пользователям. Клиенты используют эти ресурсы и предоставляют удобные пользовательские интерфейсы.

Термины «клиент» и «сервер» обозначают роли, которые играют различные компоненты в распределенной среде вычислений. Компоненты «клиент» и «сервер» не обязательно должны работать на разных машинах, хотя чаще всего именно так и бывает – клиент-приложение находится на рабочей станции пользователя, а сервер – на специальной выделенной машине.

Клиент формирует запрос на сервер для выполнения соответствующих функций. Например, файл-сервер обеспечивает хранение данных общего пользования, организует доступ к ним и передает данные клиенту. Обработка данных распределяется в том или ином соотношении между сервером и клиентом. В последнее время долю обработки, приходящуюся на клиента, стали называть «толщиной » клиента.

В современной архитектуре «клиент-сервер» выделяется четыре группы объектов: клиенты, серверы, данные и сетевые службы . Клиенты располагаются в системах (например, компьютерах), находящихся на рабочих местах пользователей. Данные, в основном, хранятся в серверах. Сетевые службы являются совместно используемыми прикладными программами, которые взаимодействуют с клиентами, серверами и данными. Кроме этого, службы управляют процедурами распределенной обработки данных, информируют пользователей о происходящих в сети изменениях.

В зависимости от сложности выполняемых прикладных процессов и числа работающих клиентов различают двух- и трехуровневые архитектуры.

Наиболее простой является двухуровневая (Two-tier architecture, англ.

) архитектура (рис.3.3). Здесь, клиенты выполняют простые операции обработки данных, отрабатывают интерфейс взаимодействия с сервером, обращаются к нему с запросами. Большую же часть задач обработки выполняет сервер, который для этих целей зачастую имеет базу данных (БД) и в этом случае называется сервером базы данных

. Сервер БД отвечает за хранение, управление и целостность данных, а также обеспечивает возможность одновременного доступа нескольких пользователей. Клиентская часть представлена «толстым клиентом

», то есть приложением, на котором сконцентрированы основные правила работы системы и расположен программный пользовательский интерфейс.

Наиболее простой является двухуровневая (Two-tier architecture, англ.

) архитектура (рис.3.3). Здесь, клиенты выполняют простые операции обработки данных, отрабатывают интерфейс взаимодействия с сервером, обращаются к нему с запросами. Большую же часть задач обработки выполняет сервер, который для этих целей зачастую имеет базу данных (БД) и в этом случае называется сервером базы данных

. Сервер БД отвечает за хранение, управление и целостность данных, а также обеспечивает возможность одновременного доступа нескольких пользователей. Клиентская часть представлена «толстым клиентом

», то есть приложением, на котором сконцентрированы основные правила работы системы и расположен программный пользовательский интерфейс.

При всей простоте построения такой архитектуры, она обладает серьёзными недостатками, наиболее существенные из которых – высокие требования к сетевым ресурсам и пропускной способности сети, а также сложность обновления программного обеспечения из-за логики взаимодействия, распределённой между клиентом и сервером БД. Кроме того, при большом количестве клиентов возрастают требования к аппаратному обеспечению сервера БД – самого дорогостоящего узла в любой информационной системе.

Следующим шагом развития клиент-серверной архитектуры стало внедрение среднего уровня, реализующего задачи управления механизмами доступа к БД (рис.3.4). В трехуровневой архитектуре (three-tierarchitecture, англ. ) вместо единого сервера применяются серверы приложений и серверы БД. Их использование позволяет резко увеличивать производительность локальной сети.

Плюсы данной архитектуры очевидны. На сервере приложений, стало возможно подключать различные БД. Теперь, сервер базы данных освобожден от задач распараллеливания работы между различными пользователями, что существенно снижает его аппаратные требования. В такой ситуации оказалось возможным снизить требования к клиентским машинам за счет выполнения ресурсоемких операций сервером приложений и решающих теперь только задачи визуализации данных. Поэтому такой вариант CSA часто называют архитектурой «тонкого клиента

».

Плюсы данной архитектуры очевидны. На сервере приложений, стало возможно подключать различные БД. Теперь, сервер базы данных освобожден от задач распараллеливания работы между различными пользователями, что существенно снижает его аппаратные требования. В такой ситуации оказалось возможным снизить требования к клиентским машинам за счет выполнения ресурсоемких операций сервером приложений и решающих теперь только задачи визуализации данных. Поэтому такой вариант CSA часто называют архитектурой «тонкого клиента

».

Но узким местом здесь, как и в двухуровневой CSA, остаются повышенные требования к пропускной способности сети, что накладывает жесткие ограничения на использование таких систем в сетях с неустойчивой связью и малой пропускной способностью (сети мобильной связи, GPRS, а в ряде случаев и Internet).

Дальнейшее развитие CSA связано с многоуровневой архитектурой (N-tier architecture, англ. ), которая использует средства разделения программ или распределенные объекты для разделения вычислительной нагрузки среди такого количества серверов приложений, которое необходимо при имеющемся уровне нагрузки. При многоуровневой модели системы количество возможных клиентских мест значительно больше, чем при использовании двух- и трехзвенной моделей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Служба тематических толковых словарей «Glossary Commander». (http://www.glossary.ru).

8. Альперович М. Еще раз об архитектуре «клиент-сервер». «Компьютер-Информ». 1997г., № 2

Оконечное оборудование [данных] – DTE, представляет собою тип сетевых устройств, генерирующих или принимающих данные в соответствии с принятыми протоколами, выполняющих их обработку и хранение и функционирующих под управлением прикладного процесса .

Наряду с оборудованием DTE, в сетях широко используется еще один тип оборудования – DCE (Data Communication Equipment , англ. – коммуникационное оборудование ), не являющегося источником или конечным получателем данных.

Мультиплексор – устройство, создающее из нескольких отдельных информационных потоков общий агрегированный поток, который можно передавать по одному физическому каналу связи .

Демультиплексор – устройство, разделяющее суммарный агрегированный поток на несколько составляющих потоков.

Терминал - устройство для оперативного ввода и вывода информации, используемое при взаимодействии удалённого пользователя с вычислительной машиной или сетью.

Термин «мэйнфрейм » в общем случае имеет два толкования: 1. Большая универсальная ЭВМ - высокопроизводительный компьютер со значительным объёмом оперативной и внешней памяти, предназначенный для организации централизованных хранилищ данных большой ёмкости и выполнения интенсивных вычислительных работ. 2. Компьютер с архитектурой IBM System/360, 370, 390, zSeries .

Пиринговая – от английского peer-to-peer – равный с равным.

Сервер приложений – компьютер, позволяющий другим компьютерам запускать операционную систему и приложения с него, а не со своих локальных дисков.

Наиболее распространены следующие виды серверов: файл-серверы, северы баз данных, серверы печати, серверы электронной почты, WEB-серверы и другие. В последнее время интенсивно внедряются многофункциональные серверы приложений .

Архитектура

сети

Архитектурой

компьютера называется его описание

на некотором общем уровне, включающее

описание пользовательских возможностей

программирования, системы команд,

системы адресации, организации

памяти и т.д. Архитектура определяет

принципы действия, информационные связи

и взаимное соединение основных логических

узлов компьютера: процессора, оперативного

ЗУ, внешних ЗУ и периферийных устройств.

Общность архитектуры разных компьютеров

обеспечивает их совместимость с

точки зрения пользователя.

Структура компьютера - это совокупность его функциональных элементов и связей между ними. Элементами могут быть самые различные устройства - от основных логических узлов компьютера до простейших схем. Структура компьютера графически представляется в виде структурных схем, с помощью которых можно дать описание компьютера на любом уровне детализации.

Наиболее распространены

следующие архитектурные решения.

Классическая

архитектура (архитектура фон Неймана)

- одно арифметико-логическое устройство

(АЛУ), через которое проходит поток

данных, и одно устройство управления

(УУ), через которое проходит поток

команд - программа.Это однопроцессорный

компьютер.

К этому типу архитектуры относится и архитектура персонального компьютера с общей шиной. Все функциональные блоки здесь связаны между собой общей шиной, называемой также системной магистралью.

Физически магистраль представляет собой многопроводную линию с гнездами для подключения электронных схем. Совокупность проводов магистрали разделяется на отдельные группы: шину адреса, шину данных и шину управления.

Периферийные устройства (принтер и др.) подключаются к аппаратуре компьютера через специальные контроллеры - устройства управления периферийными устройствами.

Контроллер - устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функционированием данного оборудования.

Сетевая архитектура

сродни архитектуре строений. Архитектура

здания отражает стиль конструкций

и материалы, используемые для постройки.

Архитектура сети описывает не только

физическое расположение сетевых устройств,

но и тип используемых адаптеров

и кабелей. Кроме того, сетевая

архитектура определяет методы передачи

данных по кабелю.

Архитектура сетей

Архитектура сети

определяет основные элементы сети, характеризует

ее общую логическую организацию, техническое

обеспечение, программное обеспечение,

описывает методы кодирования. Архитектура

также определяет принципы функционирования

и интерфейс пользователя.

В данном курсе будет рассмотрено три вида архитектур:

архитектура терминал – главный компьютер;

одноранговая архитектура;

архитектура клиент

– сервер.

Архитектура

терминал – главный

компьютер

Архитектура терминал

– главный компьютер (terminal – host computer

architecture) – это концепция информационной

сети, в которой вся обработка данных осуществляется

одним или группой главных компьютеров.

Рассматриваемая

архитектура предполагает два типа

оборудования:

Главный компьютер,

где осуществляется управление сетью,

хранение и обработка данных.

Терминалы, предназначенные

для передачи главному компьютеру команд

на организацию сеансов и выполнения

заданий, ввода данных для выполнения

заданий и получения результатов.

Главный компьютер

через мультиплексоры передачи данных

(МПД) взаимодействуют с терминалами.

Классический

пример архитектуры сети с главными

компьютерами – системная сетевая

архитектура (System Network Architecture – SNA).

Одноранговая

архитектура

Одноранговая архитектура

(peer-to-peer architecture) – это концепция информационной

сети, в которой ее ресурсы рассредоточены

по всем системам. Данная архитектура

характеризуется тем, что в ней все системы

равноправны.

К одноранговым

сетям относятся малые сети, где любая

рабочая станция может выполнять одновременно

функции файлового сервера и рабочей станции.

В одноранговых ЛВС дисковое пространство

и файлы на любом компьютере могут быть

общими. Чтобы ресурс стал общим, его необходимо

отдать в общее пользование, используя

службы удаленного доступа сетевых одноранговых

операционных систем. В зависимости от

того, как будет установлена защита данных,

другие пользователи смогут пользоваться

файлами сразу же после их создания. Одноранговые

ЛВС достаточно хороши только для небольших

рабочих групп.

Архитектура

клиент – сервер

Клиент-сервер (англ.

Client-server) - вычислительная или сетевая

архитектура, в которой задания или сетевая

нагрузка распределены между поставщиками

услуг (сервисов), называемыми серверами,

и заказчиками услуг, называемыми клиентами.

Нередко клиенты и серверы взаимодействуют

через компьютерную сеть и могут быть

как различными физическими устройствами,

так и программным обеспечением.Содержание

Преимущества

Делает возможным, в большинстве случаев, распределить функции вычислительной системы между несколькими независимыми компьютерами в сети. Это позволяет упростить обслуживание вычислительной системы. В частности, замена, ремонт, модернизация или перемещение сервера, не затрагивают клиентов.

Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищён гораздо лучше большинства клиентов. На сервере проще обеспечить контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с соответствующими правами доступа.

Позволяет объединить различные клиенты. Использовать ресурсы одного сервера часто могут клиенты с разными аппаратными платформами, операционными системами и т.п.

Недостатки

Неработоспособность сервера может сделать неработоспособной всю вычислительную сеть.

Поддержка работы данной системы, требует отдельного специалиста - системного администратора.

Высокая стоимость оборудования.

Многоуровневая архитектура клиент-сервер

Многоуровневая архитектура клиент-сервер - разновидность архитектуры клиент-сервер, в которой функция обработки данных вынесена на один или несколько отдельных серверов. Это позволяет разделить функции хранения, обработки и представления данных для более эффективного использования возможностей серверов и клиентов.

Частные случаи многоуровневой архитектуры:

Трёхуровневая архитектура

Сеть с выделенным сервером

Сеть с выделенным сервером (англ. Client/Server network) - это локальная вычислительная сеть (LAN), в которой сетевые устройства централизованы и управляются одним или несколькими серверами. Индивидуальные рабочие станции или клиенты (такие, как ПК) должны обращаться к ресурсам сети через сервер(ы).

Сетевые архитектуры

Сетевые архитектуры разделяются по скорости передачи данных, среде передачи, вариантах реализации, топологии

Ethernet. 10Мбит/с.

- 10BaseT (Витая пара);

- 10Base2 (Тонкий коаксиал);

- 10Base5 (Толстый коаксиал);

- 10BaseFL (Оптоволокно) .

10Base2 или Тонкий Ethernet

10Base5

IEEE 10Base5 или "толстый" Ethernet - самый старый стандарт среди остальных. В настоящее время затруднительно найти в продаже новое оборудование для построения сети на этом стандарте. Основные его параметры:

10Base-T или Ethernet на витой паре

В 1990 году IEEE опубликовал спецификацию 802.3 для построения сети Ethernet на основе витой пары. l0BaseT (10 - скорость передачи 10 Мбит/с, Base - узкополосная, Т - витая пара) - сеть Ethernet, которая для соединения компьютеров обычно использует неэкранированную витую пару (UTP). Тем не менее и экранированная витая пара (STP) также может применяться в топологии lOBaseT без изменения каких-либо ее параметров. Большинство сетей этого типа строятся в виде звезды, но по системе передачи сигналов представляют собой шину, как и другие конфигурации Ethernet. Обычно концентратор сети lOBaseT выступает как многопортовый (multiport) репитер и часто располагается в распределительной стойке здания. Каждый компьютер подключается к другому концу кабеля, соединенного с концентратором, и использует две пары проводов: одну - для приема, другую - для передачи. Максимальная длина сегмента l0BaseT - 100 м (328 футов). Минимальная длина кабеля - 2,5 м (около 8 футов). Сеть l0BaseT может обслуживать до 1024 компьютеров.

10BaseFL

10BaseFL (10 - скорость передачи 10 Мбит/с, Base - узкополосная передача, FL - оптоволоконный кабель) представляет собой сеть Ethernet, в которой компьютеры и репитеры соединены оптоволоконным кабелем. Основная причина причина популярности 10BaseFL - возможность прокладывать кабель между репитерами на большие расстояния (например между зданиями). Максимальная длина сегмента 10BaseFL - 2000м.

Ethernet. 100Мбит/с.

Новые стандарты Ethernet позволяют преодолеть скорость передачи в 10 Мбит/с.Известны несколько стандартов Ethernet, которые могут удовлетворить возросшие требования, рассмотрим 2 из них:

- 100BaseVG-AnyLAN Ethernet;

- 100BaseX Ethernet(Fast Ethernet).

И Fast Ethernet, и 100 Base VG-Any LAN работают примерно в пять-десять раз быстрее, чем стандартный Ethernet. Кроме того, они совместимы с существующей кабельной системой 10BaseT. Это означает, что перейти от l0BaseT к этим стандартам достаточно просто и быстро.

100VG-AnyLAN

100VG (Voice Grade) AnyLAN - новая сетевая технология, которая сочетает в себе элементы Ethernet и Token Ring. Эта технология, разработанная фирмой Hewlett-Packard, в настоящее время совершенствуется стандартом IEEE 802.12. Спецификация 802.12 -стандарт передачи кадров Ethernet 802.3 и пакетов Token Ring 802.5. Эта технология имеет несколько названий:

- l00VG-AnyLAN;

- 100Base VG;

- AnyLAN.

Спецификации

Перечислим возможности некоторых из существующих в настоящее время спецификаций l00VG-AnyLAN:

- минимальная скорость передачи данных 100 Мбит/с;

- поддержка каскадируемой топологии «звезда» на основе витой пары категории 3, 4 или 5 и оптоволоконного кабеля;

- метод доступа по приоритету запроса (различаются два уровня приоритета: низкий и высокий);

- поддержка средств фильтрации персонально адресованных кадров в концентраторе (для повышения степени конфиденциальности);

- поддержка передачи кадров Ethernet и Token Ring.

Топология

Сеть 100VG-AnyLAN строится по топологии «звезда», где все компьютеры соединены с концентратором. Сеть можно расширять, добавляя «дочерние» (child) концентраторы к центральному, «родительскому» (parent), который относится к ним так же, как и к компьютерам, т.е. родительские концентраторы управляют передачей компьютеров, соединенных со своими «детьми».

Некоторые соображения

Представленная технология требует использования специальных концентраторов и плат. Кроме того, длина кабеля 100BaseVG, по сравнению с 10BaseT и другими реализациями Ethernet, ограничена: общая длина пары кабелей от концентратора 100BaseVG до компьютеров не может превышать 250 м. Чтобы преодолеть это ограничение, надо использовать специальное оборудование. Ограничения длины кабеля приведут к тому, что для 100BaseVG потребуется больше кабельных стоек, чем для 10BaseT.

100BaseX Ethernet

Этот стандарт, иногда называемый Fast Ethernet, является расширением существующего стандарта Ethernet. Он строится на UTP категории 5, использует метод доступа CSMA/CD и топологию «звезда-шина» (подобно 10BaseT), где все кабели подключены к концентратору.

Наиболее распространённые архитектуры:

· Ethernet (англ. ether – эфир) – широковещательная сеть. Это значит, что все станции сети могут принимать все сообщения. Топология – линейная или звездообразная. Скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/сек.

· Arcnet (Attached Resource Computer Network – компьютерная сеть соединённых ресурсов) – широковещательная сеть. Физическая топология – дерево. Скорость передачи данных 2,5 Мбит/сек.

· Token Ring (эстафетная кольцевая сеть, сеть с передачей маркера) – кольцевая сеть, в которой принцип передачи данных основан на том, что каждый узел кольца ожидает прибытия некоторой короткой уникальной последовательности битов – маркера – из смежного предыдущего узла. Поступление маркера указывает на то, что можно передавать сообщение из данного узла дальше по ходу потока. Скорость передачи данных 4 или 16 Мбит/сек.

· FDDI (Fiber Distributed Data Interface ) – сетевая архитектура высокоскоростной передачи данных по оптоволоконным линиям. Скорость передачи – 100 Мбит/сек. Топология – двойное кольцо или смешанная (с включением звездообразных или древовидных подсетей). Максимальное количество станций в сети – 1000. Очень высокая стоимость оборудования.

· АТМ (Asynchronous Transfer Mode ) – перспективная, дорогая архитектура, обеспечивает передачу цифровых данных, видеоинформации и голоса по одним и тем же линиям. Скорость передачи до 2,5 Гбит/сек. Линии связи оптические.

Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим характеристикам и обеспечение совместимости информационного обеспечения (программ и данных) по системе кодирования и формату данных. Решение этой задачи относится к области стандартизации и основано на так называемой модели OSI (модель взаимодействия открытых систем – Model of Open System Interconnections). Модель OSI была создана на основе технических предложений Международного института стандартов ISO (International Standards Organization).

Согласно модели OSI архитектуру компьютерных сетей следует рассматривать на разных уровнях (общее число уровней – до семи). Самый верхний уровень – прикладной. На этом уровне пользователь взаимодействует с вычислительной системой. Самый нижний уровень – физический. Он обеспечивает обмен сигналами между устройствами. Обмен данными в системах связи происходит путем их перемещения с верхнего уровня на нижний, затем транспортировки и, наконец, обратным воспроизведением на компьютере клиента в результате перемещения с нижнего уровня на верхний.

Рис. 8. Уровни управления и протоколы модели OSI

Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи возможных уровней архитектуры компьютерной сети действуют специальные стандарты, называемые протоколами. Они определяют характер аппаратного взаимодействия компонентов сети (аппаратные протоколы) и характер взаимодействия программ и данных (программные протоколы). Физически функции поддержки протоколов исполняют аппаратные устройства (интерфейсы) и программные средства (программы поддержки протоколов). Программы, выполняющие поддержку протоколов, также называют протоколами.

Каждый уровень архитектуры подразделяется на две части:

· спецификацию услуг;

· спецификацию протокола.

Спецификация услуг определяет, что делает уровень, а спецификация протокола – как он это делает, причем каждый конкретный уровень может иметь более одного протокола.

Рассмотрим функции, выполняемые каждым уровнем программного обеспечения:

1. Физический уровень осуществляет соединения с физическим каналом, так, отсоединения от канала, управление каналом. Определяется скорость передачи данных и топология сети.

2. Канальный уровень добавляет в передаваемые массивы информации вспомогательные символы и контролирует правильность передаваемых данных. Здесь передаваемая информация разбивается на несколько пакетов или кадров. Каждый пакет содержит адреса источника и места назначения, а также средства обнаружения ошибок.

3. Сетевой уровень определяет маршрут передачи информации между сетями, обеспечивает обработку ошибок, а так же управление потоками данных. Основная задача сетевого уровня – маршрутизация данных (передача данных между сетями).

4. Транспортный уровень связывает нижние уровни (физический, канальный, сетевой) с верхними уровнями, которые реализуются программными средствами. Этот уровень разделяет средства формирования данных в сети от средств их передачи. Здесь осуществляется разделение информации по определенной длине и уточняется адрес назначения.

5. Сеансовый уровень осуществляет управление сеансами связи между двумя взаимодействующими пользователями, определяет начало и окончание сеанса связи, время, длительность и режим сеанса связи, точки синхронизации для промежуточного контроля и восстановления при передаче данных; восстанавливает соединение после ошибок во время сеанса связи без потери данных.

6. Представительский – управляет представлением данных в необходимой для программы пользователя форме, производит компрессию и декомпрессию данных. Задачей данного уровня является преобразование данных при передаче информации в формат, который используется в информационной системе. При приеме данных данный уровень представления данных выполняет обратное преобразование.

7. Прикладной уровень взаимодействует с прикладными сетевые программами, обслуживающими файлы, а также выполняет вычислительные, информационно-поисковые работы, логические преобразования информации, передачу почтовых сообщений и т.п. Главная задача этого уровня – обеспечить удобный интерфейс для пользователя.

На разных уровнях обмен происходит различными единицами информации: биты, кадры, пакеты, сеансовые сообщения, пользовательские сообщения.