В условиях нарастающих интеграционных процессов и создания единого информационного пространства во многих организациях ЛАНИТ предлагает провести работы по созданию защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, связывающей удаленные офисы фирм в единое целое, а также обеспечение высокого уровня безопасности информационных потоков между ними.

Применяемая технология виртуальных частных сетей позволяет объединять территориально распределенные сети как с помощью защищенных выделенных каналов, так и виртуальных каналов, проходящих через глобальные общедоступные сети. Последовательный и системный подход к построению защищенных сетей предполагает не только защиту внешних каналов связи, но и эффективную защиту внутренних сетей путем выделения замкнутых внутренних контуров VPN. Таким образом, применение технологии VPN позволяет организовать безопасный доступ пользователей в Интернет, защитить серверные платформы и решить задачу сегментирования сети в соответствии с организационной структурой.

Защита информации при передаче между виртуальными подсетями реализуется на алгоритмах асимметричных ключей и электронной подписи, защищающей информацию от подделки. Фактически данные, подлежащие межсегментной передаче, кодируются на выходе из одной сети, и декодируются на входе другой сети, при этом алгоритм управления ключами обеспечивает их защищенное распределение между оконечными устройствами. Все манипуляции с данными прозрачны для работающих в сети приложений.

Удаленный доступ к информационным ресурсам. Защита информации, передаваемой по каналам связи

При межсетевом взаимодействии между территориально удаленными объектами компании возникает задача обеспечения безопасности информационного обмена между клиентами и серверами различных сетевых служб. Сходные проблемы имеют место и в беспроводных локальных сетях (Wireless Local Area Network, WLAN), а также при доступе удаленных абонентов к ресурсам корпоративной информационной системы. В качестве основной угрозы здесь рассматривается несанкционированное подключение к каналам связи и осуществление перехвата (прослушивания) информации и модификация (подмена) передаваемых по каналам данных (почтовые сообщения, файлы и т.п.).

Для защиты данных, передаваемых по указанным каналам связи, необходимо использовать соответствующие средства криптографической защиты. Криптопреобразования могут осуществляться как на прикладном уровне (или на уровнях между протоколами приложений и протоколом TCP/IP), так и на сетевом (преобразование IP-пакетов).

В первом варианте шифрование информации, предназначенной для транспортировки по каналу связи через неконтролируемую территорию, должно осуществляться на узле-отправителе (рабочей станции - клиенте или сервере), а расшифровка - на узле-получателе. Этот вариант предполагает внесение существенных изменений в конфигурацию каждой взаимодействующей стороны (подключение средств криптографической защиты к прикладным программам или коммуникационной части операционной системы), что, как правило, требует больших затрат и установки соответствующих средств защиты на каждый узел локальной сети. К решениям данного варианта относятся протоколы SSL, S-HTTP, S/MIME, PGP/MIME, которые обеспечивают шифрование и цифровую подпись почтовых сообщений и сообщений, передаваемых с использованием протокола http.

Второй вариант предполагает установку специальных средств, осуществляющих криптопреобразования в точках подключения локальных сетей и удаленных абонентов к каналам связи (сетям общего пользования), проходящим по неконтролируемой территории. При решении этой задачи необходимо обеспечить требуемый уровень криптографической защиты данных и минимально возможные дополнительные задержки при их передаче, так как эти средства туннелируют передаваемый трафик (добавляют новый IP-заголовок к туннелируемому пакету) и используют различные по стойкости алгоритмы шифрования. В связи с тем, что средства, обеспечивающие криптопреобразования на сетевом уровне полностью совместимы с любыми прикладными подсистемами, работающими в корпоративной информационной системе (являются «прозрачными» для приложений), то они наиболее часто и применяются. Поэтому, остановимся в дальнейшем на данных средствах защиты информации, передаваемой по каналам связи (в том числе и по сетям общего доступа, например, Internet). Необходимо учитывать, что если средства криптографической защиты информации планируются к применению в государственных структурах, то вопрос их выбора должен решаться в пользу сертифицированных в России продуктов.

Посетитель нашего сайта обратился с просьбой о консультации по защите информации клиентов:

Я пишу дипломную работу на тему: Защита персональных данных пациента в сети поликлиник. Предположим есть такая программа для регистрации пациентов в нескольких поликлиниках, и они связаны с друг другом по сети(как обычно это бывает). Мне нужно обеспечить безопасность информации о пациентах. Пожалуйста помогите мне раскрыть этот вопрос… Как выполняется взлом, или же кража информации (по сети, внешне и т.д.); каким образом защитить информацию; пути решения этой проблемы и т.д. Оочень прошу помогите…Ais

Что ж, эта задача для многих актуальна во все времена. Информационная безопасность — это отдельное направление в IT.

Как похищают информацию и взламывают информационные системы?

Действительно, для того чтобы защититься от утечки информации прежде всего нужно понимать отчего такие утечки случаются. Как происходит взлом иформационных систем?

Большинство проблем с безопасностью — изнутри

Возможно для опытных специалистов по безопасности это и звучит банально, но для многих людей это будет откровением: большая часть проблем с информационной безопасностью происходит по вине самих пользователей информационных систем. Я ткну пальцем в небо и моя цифра взята «с потолка», но по моему мнению и опыту 98% всех хищений и взломов происходят либо по халатности пользователей, либо умышленно, но опять же изнутри. Поэтому, бОльшую часть усилий стоит направить именно на внутреннюю безопасность. Самое интересное, что я читал по этому поводу, это одно из суждений учителя Инь Фу Во :

Другими словами, мотивы для утечки информации и способы её устроить, рождаются именно изнутри, и чаще всего в таком деле фигурируют те люди, которые уже и так имеют доступ к этой информации.

Сюда же можно отнести и всевозможные вирусы, трояны, зловредные расширения для браузеров. Поскольку эти вещи проникают в компьютеры пользователей просто по незнанию. И если пользователь с зараженного компьютера будет работать с важной информацией — то соответственно с помощью этих вещей можно похитить и её. Сюда же относим и плохие пароли, социальную инженерию, фейковые сайты и письма — со всем этим легко справляться, нужно просто быть внимательным.

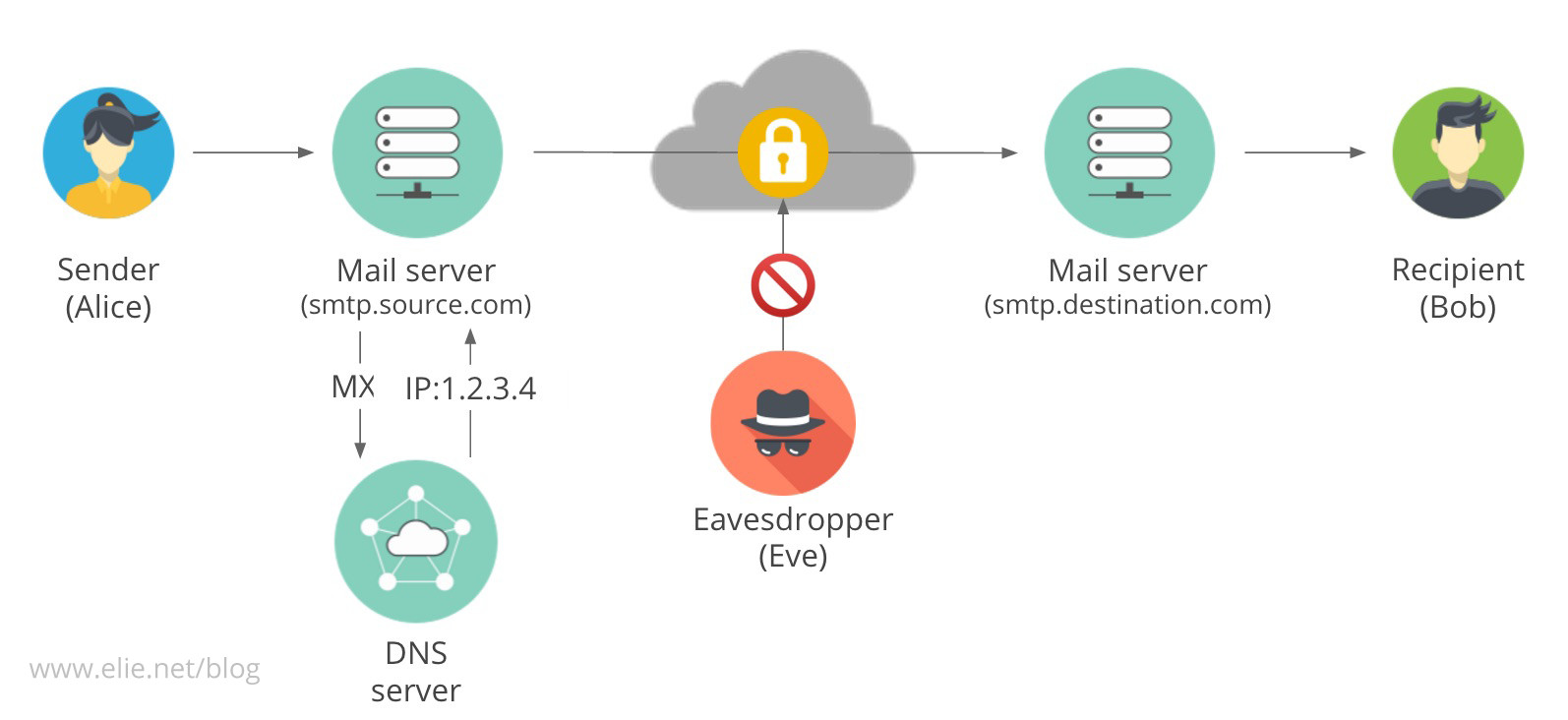

Атаки MITM

Этот пункт будет следующим в списке, поскольку это самый очевидный способ для хищения информации. Речь идёт о перехвате. Аббревиатура означает Man In The Middle — человек на середине. То есть, для кражи информации происходит как бы вклинивание злоумышленника в канал передачи данных — он изобретает и использует какой то способ, для того чтобы перехватить данные на пути их следования.

Как происходит перехват информации

В свою очередь, способов организовать MITM тоже много. Это и всевозможные фейки сайтов и сервисов, различные снифферы и прокси. Но суть всегда одна — злоумышленник заставляет «думать» какую-либо из сторон, что он — это другая сторона и при обмене все данные проходят через него.

Как защититься от перехвата информации?

Способы тоже очевидны. И сводятся к двум:

- Не допустить, чтобы злоумышленник мог вклиниться в процесс обмена данными

- Даже если исключить это невозможно и каким-то образом произошло — не допустить чтобы злоумышленник смог читать и использовать перехваченную информацию.

Варианты организации этого тоже не отличаются многообразием, по крайней мере в своей сути. Реализаций конечно же достаточно. Давайте рассмотрим именно суть этих методов защиты.

Использовать туннелирование и виртуальные приватные сети

VPN — Virtual Privat Network. Наверняка слышал о нём каждый. Это первый, и часто единственный, способ, который позволяет организовать безопасное информационное пространство для обмена нескольких учреждений. Суть его — построение сети туннелей поверх глобальной незащищенной сети (Интернет). Именно такой способ я и рекомендую как первый к внедрению в подобной системе офисов. VPN позволит офисам работать как-бы в единой локальной сети. Но связь между офисами будет происходить по интернету. Для этого между офисами организовываются VPN-туннели.

Примерно таким образом это работает. VPN-туннель, это как бы «труба» в интернете, внутри которой проложена ваша локальная сеть. Технически, такой тунель можно организовать множеством способом. Самих VPN — есть несколько реализаций — это и pptp, и l2tp, ipsec. позволяет — получается такой «VPN на коленке». Это конечно не исключает возможности для MITM — данные можно перехватить, «подключиться к трубе». Но здесь мы и переходим ко второму пункту защиты — шифрованию.

Шифрование данных в сети

Для того чтобы атака MITM не могла быть успешной, достаточно зашифровать все передаваемые данные. Я не буду вдаваться в подробности, но суть такова, что вы превращаете передаваемый между вами трафик в нечитабельную субстанцию, которую невозможно прочитать и использовать — шифруете. При этом, расшифровать эти данные может только адресат. И наоборот.

Соответственно, даже если злоумышленник сумеет организовать MITM-атаку — он перехватит передаваемые вами данные. Но он не сможет их расшифровать, а значит никакого вреда не нанесёт. Да и не будет он организовывать такую атаку, зная что вы передаете шифрованные данные. Так вот, та самая «труба» из предыдушего пункта, это именно шифрование.

В принципе, вся современная информационная безопасность сводится именно к этим двум вещам — туннелированию и шифрованию. Тот же https — это только шифрование, данные передаются открыто, в глобальной сети, любой желающий может организовать атаку и перехватить их. Но пока у него нет ssl-сертификатов и ключей для расшировки этих данных — ничем это и никому не грозит.

Защита путем обучения пользователей

Это те самые пресловутые 98%. Даже если вы построите сверхшифрованные двойные туннели с двухфакторной аутентификацией — это ничем вам не поможет, пока пользователи могут подхватить троян или использовать слабые пароли.

Поэтому, самым важным в защите является именно забота об обучении пользователей. Я давно этим стараюсь заниматься и на сайте уже есть некоторые материалы, которые в этом могут помочь:

- Суть антивирусной защиты — . Здесь я постарался подробно раскрыть вопросы о том, что такое вредоносное ПО и вирусы и как жить не находясь в постоянном страхе чем-то «заразить» свой компьютер, даже без антивируса.

- — описывал свой, довольно простой метод генерации сильных паролей «из головы».

Я думаю, после прочтения данной статьи и этих мануалов вы будете знать об информационной безопасности больше, чем 90% людей:) По крайней мере, вы сможете задавать уже более конкретные вопросы и находить чёткую информацию.

А тем временем, у меня есть новость, друзья. Мы идём в SMM! И я рад представить вам нашу группу на Facebook —

Создание защищенного канала передачи данных между распределенными информационными ресурсами предприятия

А. А. Теренин, к. т. н.,

специалист по обеспечению качества ИТ и ПО

«Дойче Банк Москва»

В настоящее время крупному предприятию, имеющему сеть филиалов в стране или мире, для успешного ведения бизнеса необходимо создание единого информационного пространства и обеспечение четкой координации действий между его филиалами.

Для координации бизнес-процессов, протекающих в различных филиалах, необходим обмен информацией между ними. Данные, поступающие из различных офисов, аккумулируются для дальнейшей обработки, анализа и хранения в некотором головном офисе. Накопленная информация затем используется для решения бизнес-задач всеми филиалами предприятия.

К данным, которыми обмениваются филиалы, выдвигаются строгие требования по их достоверности и целостности. В дополнение к этому, данные, представляющие коммерческую тайну, должны носить конфиденциальный характер. Для полноценной параллельной работы всех офисов обмен информацией должен происходить в режиме он-лайн (в режиме реального времени). Другими словами, между филиалами предприятия и головным офисом должен быть установлен постоянный канал передачи данных. Для обеспечения бесперебойной работы такого канала выдвигается требование по сохранению доступности к каждому источнику информации.

Резюмируем требования, которым должны соответствовать каналы передачи данных между филиалами предприятия для высококачественного выполнения задачи обеспечения постоянной связи:

канал передачи данных должен быть постоянным,

данные, передаваемые по такому каналу, должны сохранять целостность, достоверность и конфиденциальность.

Кроме того, надежное функционирование постоянного канала связи подразумевает, что легальные пользователи системы в любой момент времени будут иметь доступ к источникам информации.

Помимо распределенных корпоративных систем, функционирующих в режиме реального времени, существуют системы, работающие в режиме офф-лайн. Обмен данными в таких системах происходит не постоянно, а через заданные периоды времени: один раз в день, один раз в час и т. д. Данные в подобных системах накапливаются в отдельных филиальных базах данных (БД), а также в центральных БД, и только данные из этих БД считаются достоверными.

Но даже если обмен информацией происходит только один раз в день, необходимо устанавливать защищенный канал передачи данных, к которому предъявляются все те же требования по обеспечению достоверности, целостности и конфиденциальности, а также доступности на время работы канала.

Под требованием достоверности подразумевается обеспечение авторизованного доступа, аутентификации сторон взаимодействия и обеспечение недопустимости отказа от авторства и факта передачи данных.

Более строгие требования предъявляются к системам обеспечения безопасности информационных транзакций в распределенной информационной среде, но это тема для отдельной статьи.

Как обеспечить подобную защиту канала передачи данных?

Можно соединить физическим каналом передачи данных каждый филиал с каждым (или только все филиалы с центром) и обеспечить невозможность доступа к физической среде передачи информационных сигналов. Да, такое решение может оказаться приемлемым для реализации в пределах одного охраняемого объекта, но речь идет о распределенных корпоративных системах, где расстояние между объектами взаимодействия может измеряться тысячами километров. Стоимость реализации подобного плана настолько высока, что никогда не будет экономически эффективной.

Другой вариант: арендовать имеющиеся, уже проложенные каналы связи или спутниковые каналы у операторов связи. Подобное решение также входит в разряд дорогостоящих, к тому же защита данных каналов потребует реализации или установки специального программного обеспечения (ПО) у каждой из взаимодействующих сторон.

Весьма распространенным, недорогим и эффективным решением является организация защищенных каналов связи поверх всемирной вычислительной сети Интернет.

Сейчас трудно представить себе организацию, не имеющую выхода в Интернет и не использующую Всемирную сеть для организации своих бизнес-процессов. Кроме того, рынок информационных технологий насыщен сетевым оборудованием и ПО разных производителей со встроенной поддержкой обеспечения информационной безопасности. Существуют стандарты, защищенные сетевые протоколы, которые ложатся в основу создаваемых аппаратных и программных продуктов, использующихся для организации защищенного взаимодействия в открытой информационной сети.

Рассмотрим подробно, как можно создавать защищенные каналы передачи данных через Интернет.

Проблемы защищенной передачи данных по открытым сетям широко обсуждаются в популярной и массовой литературе:

Всемирная сеть Интернет постоянно расширяется, развиваются средства для передачи и обработки данных, все совершеннее становится оборудование для перехвата передаваемых данных и доступа к конфиденциальной информации. В настоящее время все более актуальной становится проблема обеспечения защиты информации от ее несанкционированного копирования, уничтожения или модифицирования, при хранении, обработке и передаче по каналам связи .

Защита информации при ее передаче по открытым каналам связи с помощью асимметричного шифрования рассмотрена в , а проблемы и пути их решения при использовании электронной цифровой подписи – в .

В данной статье подробно рассматриваются методы обеспечения информационной безопасности при передаче секретных данных по открытым каналам связи.

Для защиты информации, передаваемой по общедоступным каналам связи, применяется множество средств защиты: данные шифруются, пакеты снабжаются дополнительной управляющей информацией, используется протокол обмена данными с повышенной степенью защищенности .

Перед принятием решения о том, как защищать передаваемые данные, необходимо четко очертить круг возможных уязвимостей, перечислить способы перехвата, искажения или уничтожения данных, методы подключения к каналам связи. Ответить на вопросы, какие цели преследуют злоумышленники и каким образом они могут использовать существующие уязвимости для реализации своих планов.

Из дополнительных требований к реализуемому защитному каналу передачи данных можно выделить:

идентификацию и аутентификацию взаимодействующих сторон;

процедуру защиты от подмены одной из сторон (использование криптоалгоритмов с открытым ключом);

контроль за целостностью передаваемых данных, маршрутом передачи информации и уровнем защиты канала связи;

конфигурирование и проверку качества канала связи;

компрессию передаваемой информации;

обнаружение и коррекцию ошибок при передаче данных по каналам связи;

аудит и регистрацию событий;

автоматическое восстановление работоспособности.

Построим модель нарушителя и модель объекта защиты (рис. 1).

Алгоритм установления соединения

Для реализации защищенного канала передачи данных используется клиент-серверная модель взаимодействия.

Рассматриваются две стороны: сервер и клиент – рабочая станция, которая хочет установить соединение с сервером для дальнейшей работы с ним.

Изначально существуют только два ключа: открытый и закрытый ключи сервера (ОКС и ЗКС ), причем открытый ключ сервера известен всем и передается клиенту при его обращении к серверу. Закрытый ключ сервера в строжайшей секретности хранится на сервере.

Инициализатором соединения выступает клиент, он получает доступ к серверу через любую глобальную сеть, с которой этот сервер работает, чаще всего через Интернет.

Основная задача при инициализации соединения – установить канал обмена данными между двумя взаимодействующими сторонами, предотвратить возможность подлога и предупредить ситуацию подмены пользователя, когда соединение устанавливается с одним пользователем, а затем к одной из сторон канала подсоединяется другой участник системы и начинает присваивать себе сообщения, предназначенные легальному пользователю, или передавать сообщения от чужого имени.

Необходимо предусмотреть возможность подсоединения злоумышленника в любой момент времени и повторять процедуру «рукопожатия» (handshake) через определенные временные интервалы, продолжительность которых необходимо установить минимальной от допустимой.

Исходя из предположения, что ЗКС и ОКС уже созданы, причем ОКС известен всем, а ЗКС – только серверу, мы получаем следующий алгоритм:

1. Клиент посылает серверу запрос на соединение.

2. Сервер запускает приложение, передавая запросившей станции некоторое специальное сообщение для предустановленного клиентского приложения, в котором зашит открытый ключ сервера.

3. Клиент генерирует свои ключи (открытый и закрытый) для работы с сервером (ОКК и ЗКК ).

4. Клиент генерирует ключ сессии (КС ) (симметричный ключ шифрования сообщений).

5. Клиент передает серверу следующие компоненты:

открытый ключ клиента (ОКК );

ключ сессии;

случайное сообщение (назовем его Х ), зашифрованное открытым ключом сервера по алгоритму RSA .

6. Сервер обрабатывает полученное сообщение и посылает в ответ сообщение Х , зашифрованное ключом сессии (симметричное шифрование) + зашифрованное открытым ключом клиента (асимметричное шифрование, например алгоритм RSA ) + подписанное закрытым ключом сервера (RSA, DSA, ГОСТ ) (то есть если мы на стороне клиента после дешифрования получим опять Х, то это значит, что:

сообщение пришло от сервера (подпись – ЗКС );

сервер принял наш ОКК (и зашифровал нашим ключом);

сервер принял КС (зашифровал этим ключом сообщение).

7. Клиент принимает это сообщение, проверяет подпись и дешифрует полученный текст. Если в результате произведения всех обратных действий мы получаем сообщение, полностью идентичное посылаемому серверу сообщению Х , то считается, что защищенный канал обмена данными установлен корректно и полностью готов к работе и выполнению своих функций.

8. В дальнейшем обе стороны начинают обмен сообщениями, которые подписываются закрытыми ключами отправителя и шифруются ключом сессии.

Схема алгоритма установления соединения приведена на рис. 2.

Алгоритм подготовки сообщения к отправке в защищенный канал

Постановка задачи звучит следующим образом: на вход алгоритма поступает исходный (открытый) текст, на выходе путем криптографических преобразований мы получаем закрытый и подписанный файл. Главная задача, поставленная перед этим алгоритмом, состоит в обеспечении безопасной передачи текста, обеспечении защиты в незащищенном канале.

Также необходимо ввести возможность предотвращения раскрытия информации при перехвате сообщения злоумышленником. Сеть является открытой, любой пользователь в этой сети может перехватить любое сообщение, посланное по каналу передачи данных. Но благодаря защите, заложенной в этом алгоритме, полученные злоумышленником данные будут совершенно для него бесполезны.

Естественно, необходимо предусмотреть вариант вскрытия путем полного перебора, но тогда надо учитывать время, затрачиваемое на вскрытие, которое рассчитывается известным способом, и использовать соответствующие длины ключей, гарантирующих нераскрытие закрываемой ими информации в течение заданного времени.

Существует также вероятность того, что на другом конце канала (на приемной стороне) оказался злоумышленник, подменивший собой легального представителя. Благодаря этому алгоритму сообщение, которое беспрепятственно попадет в руки такого злоумышленника, тоже окажется «нечитабельным», поскольку подменившему неизвестны открытый и закрытый ключи подмененной им стороны, а также ключ сессии.

Алгоритм может быть реализован следующим образом (рис. 3):

исходный текст сжимается с помощью алгоритма ZIP;

параллельно этому процессу происходит подпись исходного текста открытым ключом получателя;

сжатый текст шифруется симметричным ключом сессии, этот ключ тоже есть на приемной стороне;

к зашифрованному и сжатому тексту добавляется цифровая подпись, однозначно идентифицирующая отправителя;

сообщение готово к отправлению и может быть передано по каналу связи.

Алгоритм обработки сообщения при приеме из защищенного канала

На вход алгоритма поступает зашифрованный, сжатый и подписанный текст, который мы принимаем по каналу связи. Задача алгоритма состоит в получении с использованием обратных криптографических преобразований исходного открытого текста, проверки подлинности сообщения и его авторства.

Так как главная задача системы – создать защищенный канал на незащищенных линиях связи, каждое сообщение претерпевает сильные изменения и несет с собой сопутствующую контрольную и управляющую информацию. Процесс обратного восстановления исходного текста также требует довольно долгого времени преобразования и использует современные криптографические алгоритмы, в которых применяются операции с очень большими числами.

При желании обеспечить максимальную защиту прохождения сообщения по защищенному каналу приходится прибегать к довольно долговременным и ресурсоемким операциям. Выигрывая в степени защищенности, мы проигрываем в скорости обработки пересылаемых сообщений.

Кроме этого, необходимо учесть временные и машинные затраты на поддержание достоверности связи (проверку сторонами друг друга) и на обмен контрольной и управляющей информацией.

Алгоритм обработки сообщения при приеме из защищенного канала (рис. 4):

из полученного зашифрованного, сжатого и подписанного сообщения выделяется цифровая подпись;

текст без цифровой подписи дешифруется ключом сессии;

декодированный текст проходит процедуру разархивирования с использованием, например, алгоритма ZIP;

полученный в результате двух предыдущих операций текст используется для проверки цифровой подписи сообщения;

на выходе алгоритма мы имеем исходное открытое сообщение и результат проверки подписи.

Алгоритм подписи сообщения

Рассмотрим более подробно алгоритм подписи сообщения. Мы будем исходить из предположения, что все открытые и закрытые ключи обеих обменивающихся данными сторон уже сгенерированы и закрытые ключи хранятся у их непосредственных владельцев, а открытые ключи разосланы друг другу.

Так как исходный текст может иметь неограниченный и каждый раз непостоянный размер, а алгоритм цифровой подписи требует для своей работы блок данных определенной постоянной длины, то для преобразования всего текста в его отображение заранее установленной длины будет использоваться значение хэш-функции от этого текста. В результате мы получаем отображение текста благодаря основному свойству хэшфункции: она является односторонней, из полученного отображения нельзя будет восстановить исходный текст. Алгоритмически невозможно подобрать любой такой текст, у которого значение хэш-функции совпадало бы с ранее найденным. Это не позволяет злоумышленнику беспрепятственно подменить послание, так как сразу изменится значение его хэшфункции, и проверяемая подпись не совпадет с эталоном.

Для нахождения значения хэшфункции можно применять известные алгоритмы хэширования (SHA, MD4, MD5, ГОСТ и др.), которые позволяют получить на выходе блок данных фиксированной длины. Именно с этим блоком и будет работать алгоритм цифровой подписи. В качестве алгоритма электронной цифровой подписи можно использовать алгоритмы DSA, RSA, Эль-Гамаля и др.

Опишем алгоритм подписи сообщения по пунктам (рис. 5):

на вход общего алгоритма поступает исходный текст любой длины;

вычисляется значение хэш-функции для данного текста;

ЭЦП ;

используя поступившие данные, вычисляется значение ЭЦП всего текста;

на выходе алгоритма мы имеем цифровую подпись сообщения, которая поступает дальше для присоединения к отправляемому в канал обмена данными пакету информации.

Алгоритм проверки подписи

На вход алгоритма поступают две составляющие: исходный текст сообщения и его цифровая подпись. Причем исходный текст может иметь неограниченный и каждый раз непостоянный размер, а цифровая подпись всегда имеет фиксированную длину. Данный алгоритм находит хэш-функцию текста, вычисляет цифровую подпись и сравнивает ее с информацией, поступившей к нему на вход.

На выходе алгоритма мы имеем результат проверки цифровой подписи, который может иметь только два значения: «подпись соответствует оригиналу, текст подлинный» либо «подпись текста некорректна, целостность, подлинность или авторство сообщения вызывает подозрение». Значение на выходе данного алгоритма можно затем использовать дальше в системе поддержки защищенного канала.

Опишем алгоритм проверки подписи сообщения по пунктам (рис. 6):

на вход общего алгоритма поступает исходный текст любой длины и цифровая подпись этого текста фиксированной длины;

вычисляется значение хэш-функции от данного текста;

полученное отображение текста фиксированной длины поступает в следующий блок алгоритмической обработки;

в этот же блок направляется цифровая подпись, которая пришла на вход общего алгоритма;

также на вход этого блока (вычисление цифровой подписи) поступает секретный (закрытый) ключ, который используется для нахождения ЭЦП ;

с использованием поступивших данных вычисляется значение электронной цифровой подписи всего текста;

мы получили цифровую подпись сообщения, сравнивая которую с ЭЦП , поступившей на вход общего алгоритма, мы можем делать выводы о достоверности текста;

на выходе алгоритма мы имеем результат проверки цифровой подписи.

Возможные атаки на предложенную схему реализации защищенного канала связи

Рассмотрим наиболее распространенные примеры возможных атак на защищенный канал передачи данных .

Во-первых, необходимо решить чему и кому можно доверять, потому что если не доверять никому и ничему, то нет смысла писать подобные программы поддержки обмена данными по глобальной сети.

Мы доверяем себе, а также программному обеспечению, установленному на рабочей станции.

При использовании для установления связи с сервером браузера (Internet Explorer или Netscape Navigator) мы доверяем этому браузеру и доверяем его проверке сертификатов посещаемых сайтов.

После проверки подписи на апплете можно доверять ОКС , который вшит в загружаемые с сервера данные или программы (апплеты).

Обладая ОКС , которому мы доверяем, можно приступить к дальнейшей работе с сервером.

Если система строится с применением клиентских приложений, то необходимо доверять установленному клиентскому ПО. После чего по подобной, приведенной выше цепочке мы можем доверять серверу, с которым установлено соединение.

Возможные атаки.

1. При передаче ОКС . Он, в принципе, доступен всем, поэтому злоумышленнику перехватить его не составит труда. Обладая ОКС , теоретически можно вычислить ЗКС . Необходимо использовать криптографические ключи, достаточной для заданного времени сохранения конфиденциальности длины.

2. После передачи с сервера ОКС и перед отправлением клиентом в ответ своих ОКК и КС . В случае если при их генерации (ОКК , ЗКК и КС ) используется слабый генератор случайных чисел, можно попытаться предсказать все три указанных параметра или какой-нибудь один из них.

Для отражения данной атаки необходимо генерировать случайные числа, отвечающие ряду требований. Нельзя, например, использовать для генерации случайных чисел таймер, так как злоумышленник, перехватив первое сообщение (ОКС от сервера), может установить время отправления пакета с точностью до секунд. Если таймер срабатывает каждую миллисекунду, то для вскрытия необходим полный перебор всего лишь 60 000 значений (60 с _ 1000 мс).

Для генерации случайных чисел необходимо использовать параметры, недоступные злоумышленнику (его компьютеру), например номер процесса или другие системные параметры (такие, как идентификационный номер дескриптора).

3. При передаче от клиента к серверу пакета, содержащего ОКК , КС , Х , зашифрованного ОКС . Чтобы вскрыть перехваченную информацию, необходимо обладать ЗКС . Данная атака сводится к атаке, рассмотренной выше (подбор ЗКС ). Сама по себе закрытая информация, передаваемая серверу, бесполезна для злоумышленника.

4. При передаче от сервера к клиенту некоторого тестового сообщения Х , зашифрованного КС и ОКК и подписанного ЗКС . Чтобы расшифровать перехваченное сообщение, надо знать и ОКК , и КС , которые будут известны в случае реализации одной из приведенных выше атак после того, как противнику стал известен ЗКС .

Но расшифровка тестового сообщения не настолько страшна, гораздо большую опасность представляет собой возможность подделки передаваемого сообщения, когда злоумышленник может выдать себя за сервер. Для этого ему надо знать ЗКС , чтобы корректно подписать пакет, и все ключи КС и ОКК , как и само сообщение Х , чтобы правильно составить подложный пакет.

При нарушении любого из этих пунктов система считается скомпрометированной и неспособной к дальнейшему обеспечению безопасной работы клиента.

Итак, мы рассмотрели атаки, возможные на этапе реализации процедуры «рукопожатия» (HandShake). Опишем атаки, которые могут осуществляться в процессе передачи данных по нашему каналу.

При перехвате информации злоумышленник может читать открытый текст только в том случае, если ему известен КС . Злоумышленник может предсказать или подобрать его, полностью перебрав все его возможные значения. Даже если противнику известно сообщение (то есть он знает в точности, как выглядит открытый текст, соответствующий тому коду, который он перехватил), он не сможет однозначно установить ключ шифрования, поскольку данный текст подвергался алгоритму сжатия.

Невозможно также применить атаку на основе «протяжки вероятного слова», так как в каждом сообщении любое слово будет выглядеть по-разному. Из-за того что при архивировании происходит замешивание информации, подобно тому, что проводится при вычислении значения хэш-функции, предыдущая информация влияет на то, как будет выглядеть следующий блок данных.

Из описанного следует, что в любом случае злоумышленник может применить только атаку на основе полного перебора всех возможных значений ключа. Для усиления устойчивости к данному типу атак необходимо расширять диапазон значений КС . При использовании ключа длиной 1024 бита диапазон возможных значений возрастает до 2 1024 .

Чтобы писать или подменять сообщения, передаваемые по каналу связи, злоумышленнику необходимо знать закрытые ключи обеих сторон-участников обмена либо знать один из двух закрытых ключей (ЗК ). Но в этом случае он сможет подделывать сообщения только в одну сторону, в зависимости от того, чей ЗК он знает. Он может выступать в качестве отправителя.

При попытке подмены какой-либо из сторон, то есть при попытке выдать себя за легального участника обмена после установления сеанса связи, ему необходимо знать КС и ЗК (см. случаи, рассмотренные ранее). Если ни КС , ни ЗК того, вместо кого он хочет подсоединиться к каналу связи, злоумышленнику неизвестны, то система тут же узнает об этом, и дальнейшая работа с компрометированным источником прекратится.

В самом начале работы, при подсоединении к серверу, возможна тривиальная атака: подмена DNS-сервера. Защититься от нее не представляется возможным. Решение данной проблемы возложено на администраторов DNS-серверов, находящихся в ведении интернет-провайдеров. Единственное, что может спасти, – это уже описанная выше процедура проверки сертификата сайта браузером, подтверждающая, что произошло подключение именно к нужному серверу.

Заключение

В статье были рассмотрены методы построения защищенного канала передачи данных для обеспечения взаимодействия между распределенными корпоративными вычислительными системами.

Выработан протокол установления и поддержания защищенного соединения. Предложены алгоритмы обеспечения защиты передачи данных. Проанализированы возможные уязвимости разработанной схемы взаимодействия.

Подобную технологию организации защищенных соединений организует протокол сетевого взаимодействия SSL. Кроме этого, на основе предложенных принципов строятся виртуальные частные сети (Virtual Private Networks – VPN).

ЛИТЕРАТУРА

1. Медведовский И. Д., Семьянов П. В., Платонов В. В. Атака на Интернет. – СПб.: Изд-во «ДМК» 1999. – 336 с.

2. Карве А. Инфраструктура с открытыми ключами. LAN/Журнал сетевых решений (Russian edition), 8, 1997.

3. Мельников Ю. Н. Электронная цифровая подпись. Возможности защиты. Конфидент № 4 (6), 1995, с. 35–47.

4. Теренин А. А., Мельников Ю. Н. Создание защищенного канала в сети. Материалы семинара «Информационная безопасность – юг России», Таганрог, 28–30 июня 2000.

5. Теренин А. А. Разработка алгоритмов для создания защищенного канала в открытой сети. Автоматизация и современные технологии. – Изд-во «Машиностроение», № 6, 2001, с. 5–12.

6. Теренин А. А. Анализ возможных атак на защищенный канал в открытой сети, созданный программным способом. Материалы XXII Конференции молодых ученых механико-математического факультета МГУ, М, 17–22 апреля 2000.

Задача реализация корпоративной сети компании в рамках одного здания может быть решена относительно легко. Однако на сегодня инфраструктура компаний имеет географически распределенные отделы самой компании. Реализация защищенной корпоративной сети в таком случае задача более сложного плана. В таких случаях зачастую используют безопасные vpn сервера .

Концепция построения виртуальных защищенных сетей VPN

В концепции создании виртуальных сетей VPN лежит простая идея — если в глобальной сети есть 2 узла, которым нужно обменяться данными, то между ними нужно создать виртуальный защищенный туннель для реализации целостности и конфиденциальности данных, передающих через открытые сети.

Основные понятие и функции сети VPN

При наличии связи между корпоративной локальной сетью и сетью Интернет возникают двух типов:

- несанкционированный доступ к ресурсам локальной сети через вход

- несанкционированный доступ к информации при передаче через открытую сеть Интернет

Защита данных при передаче по открытым каналам основана на реализации виртуальных защищенных сетей VPN. Виртуальной защищенной сетью VPN называют соединение локальные сетей и отдельных ПК через открытую сеть в единую виртуальную корпоративную сеть. Сеть VPN разрешает с помощью туннелей VPN создавать соединения между офисами, филиалами и удаленными пользователями, при этом безопасно транспортировать данные (рис.1).

Рисунок — 1

Туннель VPN являет собой соединение, проходящее через открытую сеть, где транспортируются криптографически защищенные пакеты данных. Защита данных при передаче по туннелю VPN реализована на следующих задачах:

- криптографическое шифрование транспортируемых данных

- аутентификация пользователей виртуальной сети

- проверка целостности и подлинности передаваемых данных

VPN-клиент являет собой программный или аппаратный комплекс, работающий на основе персонального компьютера. Его сетевое ПО изменяется для реализации шифрования и аутентификации трафика.

VPN-сервер — также может быть программным или аппаратным комплексом, реализующий функции сервера. Он реализует защиту серверов от несанкционированного доступа из других сетей, а также организацию виртуальной сети между клиентами, серверами и шлюзами.

Шлюз безопасности VPN — сетевое устройство, подключаемое к 2 сетям и реализует функции аутентификации и шифрования для множества хостов, находящихся за ним.

Суть туннелирования заключается в том, чтобы инкапсулировать (упаковать) данные в новый пакет. Пакет протокола более низкого уровня помещается в поле данных пакета протокола более высокого или такого же уровня (рис.2). Сам процесс инкапсуляции не защищает от искажения или несанкционированного доступа, он разрешает защитить конфиденциальность инкапсулированных данных.

Рисунок — 2

Рисунок — 2

При прибытии пакета в конечную точка виртуального канала из него извлекается внутренний исходных пакет, расшифровывают и используют дальше по внутренней сети (рис.3).

Рисунок — 3

Рисунок — 3

Также инкапсуляция решает проблему конфликта двух адресов между локальными сетями.

Варианты создания виртуальных защищенных каналов

При создании VPN есть два популярных способа(рис.4):

- виртуальных защищенный канал между локальными сетями (канал ЛВС-ЛВС)

- виртуальный защищенных канал между локальной сетью и узлом (канал клиент-ЛВС)

Рисунок — 4

Рисунок — 4

Первый метод соединения разрешает заменить дорогие выделенные каналы между отдельными узлами и создать постоянно работающие защищенные каналы между ними. Здесь шлюз безопасности служит интерфейсом между локальной сетью и туннелем. Многие предприятия реализуют такой вид VPN для замены или дополнения к .

Вторая схема нужна для соединения с мобильными или удаленными пользователями. Создания туннеля инициирует клиент.

С точки зрения информационной безопасности самым лучшим вариантом является защищенный туннель между конечными точками соединения. Однако такой вариант ведет к децентрализации управления и избыточности ресурсов, ибо нужно ставить VPN на каждом компьютере сети. Если внутри локальной сети, которая входит в виртуальную, не требует защиты трафика, тогда в качестве конечной точки со стороны локальной сети может выступать или маршрутизатор этой же сети.

Методы реализации безопасности VPN

При создании защищенной виртуальной сети VPN подразумевают, что передаваемая информация будет иметь критерии защищаемой информации , а именно: конфиденциальность, целостность, доступность. Конфиденциальность достигается с помощью методов асимметричного и симметричного шифрования. Целостность транспортируемых данных достигается с помощью . Аутентификация достигается с помощью одноразовых/многоразовых паролей, сертификатов, смарт-карт, протоколов .

Для реализации безопасности транспортируемой информации в виртуальных защищенных сетях, нужно решить следующие задачи сетевой безопасности:

- взаимная аутентификация пользователей при соединении

- реализация конфиденциальности, аутентичности и целостности транспортируемых данных

- управление доступом

- безопасность периметра сети и

- управление безопасностью сети

VPN-решения для создания защищенных сетей

Классификация сетей VPN

На основе глобальной сети Интернет можно реализовывать почти все виды трафика. Есть разные схемы классификации VPN. Самая распространенная схема имеет 3 признака классификации:

- рабочий уровень модели OSI

- архитектура технического решения VPN

- метод технической реализации VPN

Защищенный канал — канал между двумя узлами сети, вдоль определенного виртуального пути. Такой канал можно создать с помощью системных методов, основанных на разных уровнях модели OSI (рис.5).

Рисунок — 5

Рисунок — 5

Можно заметить, что VPN создаются на достаточно низких уровнях. Причина такова, что чем ниже в стеке реализованы методы защищенного канала, тем проще их реализовать прозрачными для приложений. На канальном и сетевом уровнях зависимость приложений от протоколов защиты исчезает. Если для защиты информации реализован протокол из верхних уровней, то способ защиты не зависит от технологии сети, что можно считать плюсом. Однако приложение становится зависимым от конкретного протокола защиты.

VPN канального уровня . Методы на таком уровня разрешают инкапсулировать трафик третьего уровня (и более высоких) и создавать виртуальные туннели типа точка-точка. К таким относят VPN-продукты на основе протокола .

VPN сетевого уровня . VPN-продукты такого уровня реализуют инкапсуляцию IP в IP. К примеру используют протокол .

VPN сеансового уровня . Некоторые VPN реализуют подход «посредники каналов», такой метод работает над транспортным уровнем и ретранслирует трафик из защищенной сети в общедоступною сеть Интернет для каждого сокета отдельно.

Классификация VPN по архитектуре технического решения

Делят на:

- внутрикорпоративные VPN — нужны для реализации защищенной работы между отделами внутри компании

- VPN с удаленным доступом — нужны для реализации защищенного удаленного доступа к корпоративным информационным ресурсам

- межкорпоративные VPN — нужны между отдельными частями бизнеса разнесенных географически

Классификация VPN по методу технической реализации

Делят на:

- VPN на основе маршрутизаторов — задачи защиты падают на устройство маршрутизатора

- VPN на основе межсетевых экранов — задачи защиты падают на устройство межсетевого экрана

- VPN на основе программных решений — применяется ПО, которое выигрывает в гибкости и настройке, однако проигрывает в пропускной способности

- VPN на основе специальных аппаратных устройствах — устройства, где шифрование реализовано специальными отдельными микросхемами, реализуют высокую производительность за большие деньги