Рассмотрим цепь, содержащую в себе катушку индуктивности , и предположим, что активное сопротивление цепи, включая провод катушки, настолько мало, что им можно пренебречь. В этом случае подключение катушки к источнику постоянного тока вызвало бы его короткое замыкание, при котором, как известно, сила тока в цепи оказалась бы очень большой.

Иначе обстоит дело, когда катушка присоединена к источнику переменного тока. Короткого замыкания в этом случае не происходит. Это говорит о том. что катушка индуктивности оказывает сопротивление проходящему по ней переменному току .

Каков характер этого сопротивления и чем оно обусловливается?

Чтобы ответить ил этот вопрос, вспомним . Всякое изменение тока в катушке вызывает появление в ней ЭДС самоиндукции, препятствующей изменению тока. Величина ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна и скорости изменения тока в ней. Но так как непрерывно изменяется, то непрерывно возникающая в катушке ЭДС самоиндукции создает сопротивление переменному току.

Для уяснения процессов, происходящих в с катушкой индуктивности, обратимся к графику. На рисунке 1 построены кривые линии, характеризующие соответственно тик в цепи, напряжение на катушке и возникающую в ней ЭДС самоиндукции. Убедимся в правильности произведенных па рисунке построений.

С момента t = 0, т. е. с начального момента наблюдения за током, он начал быстро возрастать, но по мере приближения к своему максимальному значению скорость нарастания тока уменьшалась. В момент, когда ток достиг максимальной величины, скорость его изменения на мгновение стала равной нулю, т. е. прекратилось изменение тока. Затем ток начал сначала медленно, а потом быстро убывать и по истечении второй четверти периода уменьшился до нуля. Скорость же изменения тока за эту четверть периода, возрастая от пуля, достигла наибольшей величины тогда, когда ток станет равным нулю.

Рисунок 2. Характер изменений тока во времени в зависимости от величины тока

Из построений на рисунке 2 видно, что при переходе кривой тока через ось времени увеличение тока за небольшой отрезок времени t больше, чем за этот же отрезок времени, когда кривая тока достигает своей вершины.

Следовательно, скорость изменения тока уменьшается по мере увеличения тока и увеличивается по мере его уменьшения, независимо от направления тока в цепи.

Очевидно, и ЭДС самоиндукции в катушке должна быть наибольшей тогда, когда скорость изменения тока наибольшая, и уменьшаться до нуля, когда прекращается его изменение. Действительно, на графике кривая ЭДС самоиндукции e L за первую четверть периода, начиная от максимального значения, упала до нуля (см. рис. 1).

На протяжении следующей четверти периода ток от максимального значения уменьшался до нуля, однако скорость его изменения постепенно возрастала и была наибольшей в момент, когда ток стал равным нулю. Соответственно и ЭДС самоиндукции за время этой четверти периода, появившись вновь в катушке, постепенно возрастала и оказалась максимальной к моменту, когда ток стал равным нулю.

Однако направление свое ЭДС самоиндукции изменила на обратное, так как возрастание тока в первой четверти периода сменилось во второй четверти его убыванием.

Продолжив дальше построение кривой ЭДС самоиндукции, мы убеждаемся в том, что за период изменения тока в катушке и ЭДС самоиндукции совершит в ней полный период своего изменения. Направление ее определяется : при возрастании тока ЭДС самоиндукции будет направлена против тока (первая и третья четверти периода), а при убывании тока, наоборот, совпадать с ним по направлению (вторая и четвертая четверти периода).

Таким образом, ЭДС самоиндукции, вызываемая самим переменным током, препятствует его возрастанию и,

наоборот, поддерживает его при убывании

.

Обратимся теперь к графику напряжения на катушке (см. рис. 1). На этом графике синусоида напряжения на зажимах катушки изображена равной и противоположной синусоиде ЭДС самоиндукции. Следовательно, напряжение на зажимах катушки в любой момент времени равно и противоположно ЭДС самоиндукции, возникающей в ней. Напряжение это создается генератором переменного тока и идет на то, чтобы погасить действие в цепи ЭДС самоиндукции.

Таким образом, в катушке индуктивности, включенной в цепь переменного тока, создается сопротивление прохождению тока. Но так как такое сопротивление вызывается в конечном счете индуктивностью катушки , то и называется оно индуктивным сопротивлением.

Индуктивное сопротивление обозначается через X L и измеряется, как и активное сопротивление, в омах.

Индуктивное сопротивление цепи тем больше, чем больше , питающего цепь, и чем больше индуктивность цепи. Следовательно, индуктивное сопротивление цепи прямо пропорционально частоте тока и индуктивности цепи; определяется оно по формуле XL = ω L, где ω - круговая частота, определяемая произведением 2π f . - индуктивность цепи в гн.

Для цепи переменного тока, содержащей индуктивное сопротивление, звучит так: величина тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна индуктивному сопротивлению цеп и , т. е. I = U / X L , где I и U - действующие значения тока и напряжения, а X L - индуктивное сопротивление цепи.

Рассматривая графики изменения тока в катушке. ЭДС самоиндукции и напряжения на ее зажимах, мы обратили внимание на то, что изменение этих в еличин не совпадает по времени. Иначе говоря, синусоиды тока, напряжения и ЭДС самоиндукции оказались для рассматриваемой нами цепи сдвинутыми по времени одна относительно другой. В технике переменных токов такое явление принято называть сдвигом фаз .

Если же две переменные величины изменяются по одному и тому же закону (в нашем случае по синусоидальному) с одинаковыми периодами, одновременно достигают своего максимального значения как в прямом, так и в обратном направлении, а также одновременно уменьшаются до нуля, то такие переменные величины имеют одинаковые фазы или, как говорят, совпадают по фазе.

В качестве примера на рисунке 3 приведены совпадающие по фазе кривые изменения тока и напряжения. Такое совпадение фаз мы всегда наблюдаем в цепи переменного тока, состоящей только из активного сопротивления.

В том случае, когда цепь содержит индуктивное сопротивление, фазы тока и напряжения, как это видно из рис. 1 не совпадают, т. е. имеется сдвиг фаз между этими переменными величинами. Кривая тока в этом случае как бы отстает от кривой напряжения на четверть периода.

Следовательно, при включении катушки индуктивности в цепь переменного тока в цепи появляется сдвиг фаз между током и напряжением, причем ток отстает по фазе от напряжения на четверть периода . Это значит, что максимум тока наступает через четверть периода после того, как наступил максимум напряжения.

ЭДС же самоиндукции находится в противофазе с напряжением на катушке, отставая, в свою очередь, от тока на четверть периода. При этом период изменения тока, напряжения, а также и ЭДС самоиндукции не меняется и остается равным периоду изменения напряжения генератора, питающего цепь. Сохраняется также и синусоидальный характер изменения этих величин.

Когда же цепь не содержит активного сопротивления (мы условно считаем его равным нулю), а состоит лишь из индуктивного сопротивления катушки, энергия источника тока расходуется не на нагрев проводов, а только на создание ЭДС самоиндукции, т. е. она превращается в энергию магнитного поля. Однако переменный ток непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, а следовательно, и катушки непрерывно изменяется в такт с изменением тока. В первую четверть периода, когда ток возрастает, цепь получает энергию от источника тока и запасает ее в магнитном поле катушки. Но как только ток, достигнув своего максимума, начинает убывать, он поддерживается за счет энергии, запасенной в магнитном поле катушки посредством ЭДС самоиндукции.

Таким образом, источник тока, отдав в течение первой четверти периода часть своей энергии в цепь, в течение второй четверти получает ее обратно от катушки, выполняющей при этом роль своеобразного источника тока. Иначе говоря, цепь переменного тока, содержащая только индуктивное сопротивление, не потребляет энергии : в данном случае происходит колебание энергии между источником и цепью. Активное же сопротивление, наоборот, поглощает в себе всю энергию, сообщенную ему источником тока.

Говорят, что катушка индуктивности, в противоположность омическому сопротивлению, не активна по отношению к источнику переменного тока, т. е. реактивна . Поэтому индуктивное сопротивление катушки называют также реактивным сопротивлением .

Индуктивность в цепи переменного тока будет влиять на силу переменного тока. Проверим это на следующем опыте.

Возьмем два источника питания. Один из них пусть будет источником постоянного напряжения, а второй – переменного. Причем подберем источники так, чтобы постоянное значение напряжения равнялось действующему значению переменного напряжения. Подключим к ним с помощью переключателя цепь, состоящую из лампочки и катушки индуктивности.

Причем лампочка и катушка подключены последовательно. Переключатель включим так, чтобы при одном положении цепь питалась от источника постоянного тока, а при другом – от источника переменного тока.

При включении питания от источника постоянного тока лампочка загорится очень ярко. Если подключить цепь к источнику тока с переменным напряжением, то лампочка будет гореть, но заметно слабее. Можем сделать вывод, что действующее значение силы тока при переменном токе меньше, чем сила тока при постоянном источнике.

Индуктивность катушки

Это можно объяснить с помощью явления самоиндукции. ЭДС самоиндукции катушки будет достаточно большим, и будет препятствовать нарастанию силы тока, поэтому свое максимальное значение сила тока достигнет только спустя некоторое время. Если напряжение будет быстро меняться, то сила тока не будет успевать достигнуть своего максимального значения.

Можно сделать вывод, что индуктивность катушки будет ограничивать максимальное значение силы тока. Чем больше индуктивность катушки и частота изменения напряжения, тем меньше будет максимальное значение силы тока.

Рассмотрим цепь, в которой есть только катушка индуктивности. При этом значение сопротивления катушки и соединительных проводов пренебрежимо мало.

Выясним, как будут связаны напряжение на катушке с ЭДС самоиндукции в ней. При сопротивлении катушки равном нулю, напряженность электрического поля внутри проводника тоже будет равна нулю. Равенство нулю напряженности возможно.

Напряженности электрического поля создаваемого зарядами Eк будет соответствовать такая же по модулю и противоположно направленная напряженность вихревого электрического поля, которое появится вследствие изменения магнитного поля.

Следовательно, ЭДС самоиндукции ei будет равна по модулю и противоположна по знаку удельной работе кулоновского поля.

Следовательно:

Сила тока будет изменяться по гармоническому закону:

I = Im*sin(ω*t).

ЭДС самоиндукции будет равна:

Ei = -L*i’ = -L*ω*im*cos(ω*t).

Следовательно, напряжение будет равно:

U = L*ω*Im*cos(ω*t) = L*ω*Im*sin(ω*t+pi/2).

Отсюда значение действующего напряжения будет равняться Um = L*ω*Im. Видим, что между колебаниями тока и напряжения получилась разность фаз равная pi/2.

Индуктивное сопротивление

Следовательно, колебания силы тока отстают от колебания напряжения на pi/2. Это наглядно представлено на следующем рисунке.

Индуктивность характеризует магнитные свойства цепи тока. Она прямо пропорциональна магнитному потоку и обратно пропорциональна силе тока в контуре.

Электрический ток во время протекания по контуру образует магнитное поле. Индуктивностью называют способность получать энергию от источника тока и создавать из нее магнитное поле.

При повышении тока на обмотке магнитное поле повышается, а при снижении уменьшается. Катушкой называется винтовая катушка в виде спирали из изолированного провода, с индуктивностью, при малой емкости и сопротивлении которая имеет единицу измерения Гн (Генри) и определяется по формуле:

L = Φ / I , где L – индуктивность катушки, I – сила тока, Φ – магнитный поток.

Катушка обладает некоторой особенностью. При подаче на нее постоянного напряжения, в ней образуется напряжение, противоположное по знаку, и длящееся очень короткий промежуток времени. Это явление назвали ЭДС самоиндукции. ЭДС – это электродвижущая сила.

При размыкании цепи напряжение и ЭДС суммируются поэтому, сначала ток будет иметь двойную величину, а затем упадет до нуля. Время падения тока зависит от величины индуктивности катушки.

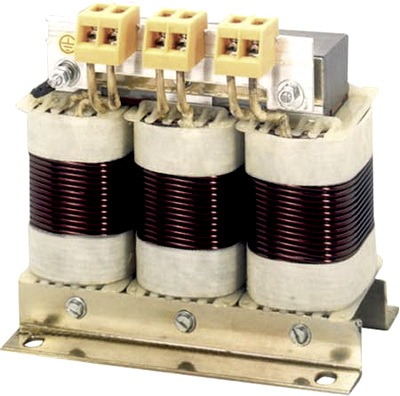

Виды катушек

Катушки можно разделить на типы:

С магнитным сердечником . Его материалом может быть сталь, ферритовый сердечник. Они предназначены для увеличения величины индуктивности.

Без сердечника . Катушки наматываются в виде спирали, на бумажной трубке. Применяются для создания незначительной индуктивности (до 5 мГн).

Чаще всего применяют сердечники из пластин, выполненных из электротехнической стали, для снижения вихревых токов, а также сердечники в виде ферритовых колец различных размеров (тороидальные), обеспечивающие создание значительной индуктивности, в отличие от обычных цилиндрических сердечников.

Катушки со значительной величиной индуктивности выполняют в виде трансформатора с металлическим сердечником. От обычного трансформатора они отличаются числом обмоток. В такой катушке есть одна первичная обмотка, а вторичной нет.

Особенности

- При соединении нескольких катушек по параллельной схеме, необходимо следить, чтобы они были расположены на плате друг от друга как можно дальше, во избежание взаимного влияния катушек друг на друга магнитными полями.

- Расстояние между витками на тороидальном сердечнике не влияет на свойства индуктивной катушки.

- Для создания наибольшей индуктивности витки на катушке необходимо наматывать вплотную между собой.

- При использовании в качестве сердечника ферритового цилиндра с наибольшей индуктивностью будет центр.

- Чем меньше число витков на катушках, тем ниже у них индуктивности.

- При последовательной схеме соединения катушек, общая индуктивность цепи складывается из индуктивностей каждой катушки.

Емкость катушки

Витки обмотки катушки отделены друг от друга диэлектрическим слоем, поэтому они образуют своеобразный конденсатор, который характеризуется своей емкостью. В катушках, имеющих несколько слоев обмотки, емкость образуется между слоями. В результате, катушка имеет свойство не только индуктивности, но и емкости.

Чаще всего емкость катушки оказывает отрицательное воздействие на элементы электрической схемы. Поэтому от емкости катушки избавляются разными способами. Например, каркас катушки изготавливают особой формы, витки наматывают по специальной технологии. При намотке катушки виток к витку, ее емкость также повышается.

Колебательный контур

Если подключить конденсатор и катушку по схеме, изображенной на рисунке, то получается контур колебаний, который широко применяется в радиотехнических устройствах.

Если навести ЭДС в катушке или зарядить конденсатор, то в контуре будут происходить некоторые колебательные процессы. Конденсатор при разряде возбуждает магнитное поле в катушке индуктивности. При истощении заряда конденсатора, катушка возвращает энергию снова в конденсатор, но с противоположным знаком, с помощью ЭДС самоиндукции. Такой процесс повторяется в виде электромагнитных синусоидальных колебаний.

Частота таких колебаний является резонансной частотой, зависящей от индуктивности катушки и емкости конденсатора. Колебательный контур, соединенный по параллельной схеме имеет значительное сопротивление на частоте резонанса. Это дает возможность применять его для избирательности частоты в цепях входа в радиоаппаратуре, а также в усилителях частоты и схемах генераторов частоты.

При параллельной схеме соединения контура колебаний имеются два реактивных элемента, которые обладают разной силой реактивности. Применение такого типа контура позволяет сделать вывод, что при параллельном соединении элементов необходимо суммировать только их проводимости, а не сопротивления. На частоте резонанса сумма проводимостей элементов контура нулевая, что позволяет говорить о сопротивлении переменному току стремящемуся к бесконечности.

За 1 период колебаний действия контура происходит обмен энергией между катушкой и емкостью. В таком случае образуется контурный ток, значительно превосходящий величину тока во внешней цепи.

Индуктивность и конденсатор

Токоведущие части различных устройств могут образовывать индуктивности. Такими частями являются предохранители, токоотводящие шины, соединительные выводы и другие аналогичные части. Если дополнительно присоединить к конденсатору шины, то образуется индуктивность, которая оказывает влияние на работу электрической цепи. Также, на работоспособность цепи влияет емкость и сопротивление.

Индуктивности, образующияся на частоте резонанса вычисляется по формуле:

C e = C / (1 – 4Π 2f 2L C) , где C e – это емкость конденсатора (эффективная), f – частота тока, L – индуктивность катушки, С – действительная емкость, П – число «пи».

Величина индуктивности должна всегда учитываться в схемах с силовыми конденсаторами большой емкости. В схемах с импульсными конденсаторами важным фактором является значение собственной индуктивности. Разряд таких конденсаторов происходит на индуктивные контуры, делящиеся на виды:

- Колебательные.

- Апериодические.

В конденсаторе индуктивность зависит от вида соединения элементов в схеме. При параллельной схеме это значение складывается из индуктивностей элементов схемы. Для снижения индуктивности электрического устройства, необходимо токопроводящие части конденсатора расположить таким образом, чтобы магнитные потоки компенсировались, то есть, проводники с одним направлением тока располагают как можно дальше друг от друга, а с противоположным направлением – рядом друг с другом.

При сближении токоведущих частей и уменьшении диэлектрического слоя можно добиться снижения индуктивности секции конденсатора. Это достигается с помощью разделения одной секции на несколько небольших емкостей.

Индуктивностью называется идеализированный элемент электрической цепи, в котором происходит запасание энергии магнитного поля. Запасания энергии электрического поля или преобразования электрической энергии в другие виды энергии в ней не происходит.

Наиболее близким к идеализированному элементу – индуктивности – является реальный элемент электрической цепи – индуктивная катушка.

В отличие от индуктивности в индуктивной катушке имеют место также запасание энергии электрического поля и преобразование электрической энергии в другие виды энергии, в частности в тепловую.

Количественно способность реального и идеализированного элементов электрической цепи запасать энергию магнитного поля характеризуется параметром, называемым индуктивностью.

Таким образом термин «индуктивность» применяется как название идеализированного элемента электрической цепи, как название параметра, количественно характеризующего свойства этого элемента, и как название основного параметра индуктивной катушки.

Связь между напряжением и током в индуктивной катушке определяется законом электромагнитной индукции, из которого следует, что при изменении магнитного потока, пронизывающего индуктивную катушку, в ней наводится электродвижущая сила е, пропорциональная скорости изменения потокосцепления катушки ψ и направленная таким образом, чтобы вызываемый ею ток стремился воспрепятствовать изменению магнитного потока:

Чем выше индуктивность проводника, тем больше будет магнитное поле при одном и том же значении электрического тока. Физически индуктивность в электрической цепи – это катушка, состоящая из пассивного (диэлектрик) или активного (ферромагнитный материал, железо) сердечника и намотанного на него электрического провода.

Если протекающий ток изменяет свою величину во времени, то есть является не постоянным, а переменным, то в индуктивном контуре меняется магнитное поле, вследствие чего возникает ЭДС (электродвижущая сила) самоиндукции. Эта ЭДС также как и электрическое напряжение измеряется в вольтах (В).

Единицей измерения индуктивности является Гн (генри). Она названа в честь Джозефа Генри – американского ученого, открывшего явление самоиндукции. Считается, что контур (катушка индуктивности) имеет величину 1 Гн, если при изменении тока в 1 А (ампер) за одну секунду в нем возникает ЭДС величиною в 1 В (вольт). Обозначается индуктивность буквой L, в честь Эмиля Христиановича Ленца– знаменитого российского физика. Термин «индуктивность» был предложен Оливером Хевисайдом – английским ученым-самоучкой в 1886 году.

Свойства индуктивности

- Индуктивность всегда положительна.

- Индуктивность зависит только от геометрических размеров контура и магнитных свойств среды (сердечника).

Катушка индуктивности

Катушка индуктивности – электронный компонент, представляющий собой винтовую либо спиральную конструкцию, выполненную с применением изолированного проводника. Основным свойством катушки индуктивности, как понятно из названия – индуктивность. Индуктивность – это свойство преобразовать энергию электрического тока в энергию магнитного поля. Величина индуктивности для цилиндрической или кольцевой катушки равна

Где ψ — потокосцепление, µ 0 = 4π*10 -7 – магнитная постоянная, N – количество витков, S – площадь поперечного сечения катушки.

Также катушке индуктивности присущи такие свойства как небольшая ёмкость и малое активное сопротивление, а идеальная катушка и вовсе их лишена. Применение данного электронного компонента отмечается практически повсеместно в электротехнических устройствах.

Цели применения различны:

- подавление помех в электрической цепи;

- сглаживание уровня пульсаций;

- накопление энергетического потенциала;

- ограничение токов переменной частоты;

- построение резонансных колебательных контуров;

- фильтрация частот в цепях прохождения электрического сигнала;

- формирование области магнитного поля;

- построение линий задержек, датчиков и т.д.

Применение в технике

Катушки индуктивности применяются:

По большому счёту, во всех генераторах электрического тока любого типа, равно как и в электродвигателях, их обмотки представляют собой катушки индуктивности. Следуя традиции древних изображения плоской Земли, стоящей на трёх слонах или китах, сегодня мы могли бы с большим основанием утверждать, что жизнь на Земле покоится на катушке индуктивности.

– это качество работы катушки в цепях переменного тока. Добротность катушки индуктивности определяют как отношение её индуктивного сопротивления к активному сопротивлению. Грубо говоря, индуктивное сопротивление – это сопротивление катушки переменному току, а активное сопротивление – это сопротивление катушки постоянному току и сопротивление, обусловленное потерями электрической мощности в каркасе, сердечнике, экране и изоляции катушки. Чем меньше активное сопротивление, тем выше добротность катушки и её качество. Таким образом, можно сказать, что чем выше добротность, тем меньше потери энергии в катушке индуктивности.

Индуктивное сопротивление определяется формулой:

X L = ωL = 2πfL

Где ω = 2πf – круговая частота (f – частота, Гц); L – индуктивность катушки, Гн.

Добротность катушки индуктивности определяется формулой:

Q = X L / R = ωL / R = 2πfL / R

Где R – активное сопротивление катушки индуктивности, Ом.

Энергия магнитного поля тока

Вокруг проводника с током существует магнитное поле, которое обладает энергией. Откуда она берется? Источник тока, включенный в эл. цепь, обладает запасом энергии. В момент замыкания эл. цепи источник тока расходует часть своей энергии на преодоление действия возникающей ЭДС самоиндукции. Эта часть энергии, называемая собственной энергией тока, и идет на образование магнитного поля. Энергия магнитного поля равна собственной энергии тока.

Собственная энергия тока численно равна работе, которую должен совершить источник тока для преодоления ЭДС самоиндукции, чтобы создать ток в цепи.

Энергия магнитного поля, созданного током, прямо пропорциональна квадрату силы тока. Куда пропадает энергия магнитного поля после прекращения тока? – выделяется (при размыкании цепи с достаточно большой силой тока возможно возникновение искры или дуги).

Весьма важное практическое значение имеет один частный случай получивший название самоиндукции. Так, когда индукционная катушка образует ток, то одновременно с ним возникает и магнитный поток, который растет с увеличением тока. С изменением магнитного потока катушка индуктирует величина которой пропорциональна изменению скорости магнитного потока.

Так как в данном случае проводник индуцирует электродвижущую силу в самом себе, то это явление называется самоиндукцией. в электрических цепях иногда сравнивают с проявлением инертности в механике.

Электродвижущая сила, индуктированная в индукционной катушке под влиянием изменения её собственного магнитного потока, называется электродвижущей силой самоиндукции.

Согласно закону Ленца, во всё время роста магнитного потока, принизывающего витки катушки, ЭДС самоиндукции в катушке направлена против включённого в данную цепь, и противодействует росту тока в цепи катушки.

Когда ток в катушке достигает постоянной величины, прекращает изменение, и ЭДС самоиндукции в катушке становится равной нулю.

При самоиндукции, как и при всяком процессе электромагнитной индукции, индуктированная электродвижущая сила пропорциональна скорости, с которой магнитный поток, сцепленный с контуром, по которому течёт ток, изменяется. Величина же магнитного потока при отсутствии в катушке железа пропорциональна скорости, с которой изменяется ток (∆I/∆t), создающий этот поток.

Таким образом, величина электродвижущей силы самоиндукции, возникающей в проводнике, пропорциональна скорости, с которой изменяется ток в нем.

Если брать проводники разной формы, то окажется, что имея одинаковую скорость изменения тока, электродвижущие силы самоиндукции, возникающие в них, будут различны.

Так, если взять катушку, а затем растянуть в один виток, то при одинаковой скорости, с которой происходит изменение тока, ЭДС самоиндукции катушки будет больше. Это связанно с тем, что каждая силовая линия, принизывая витки катушки, сцепляется с ней большее число раз, чем с одним витком.

Величина, характеризующая связь между скоростью, с которой ток изменяется в цепи, и возникающей при этом ЭДС самоиндукции - индуктивность цепи.

Обозначим индуктивность катушки буквой L; тогда зависимость величины электродвижущей силы самоиндукции от скорости, с которой происходит изменение тока, можно выразить следующей формулой:

E = - L (∆I/∆t)

ед. L = (ед.E ˖ ед. t)/(ед.I)

Полагая, что в этой формуле ∆t = 1 сек, ∆I = 1 амперу и Е = 1 вольту, получим:

ед. L = 1(в ˖ сек/а)

Такую единицу называют генри (Гн).

Следовательно,

1 Гн = 1 (в ˖ сек/а)

Итак, генри - это индуктивность катушки, в которой изменение тока на 1 ампер в секунду возбуждает электродвижущую силу самоиндукции, равную 1 вольту.

Для измерения малых индуктивностей применяются тысячные доли генри - миллигенри (мГн) и миллионные доли генри - микрогенри (мкГн).

Кроме того, часто применяется и другая единица - сантиметр индуктивности, причём 1 мкГн = 1000 см индуктивности.

Таким образом,

1 Гн = 1000 мГн = 1000000 мкГн = 1000000000 см

Индуктивность катушки находится в зависимости от её числа витков, формы и размеров. Чем больше число витков в катушке самоиндукции, тем больше ее индуктивность.

Также, самоиндукция, индуктивность катушки значительно увеличивается при внесении внутрь её сердечника из железа или какого-либо другого магнитного материала.

Большой индуктивностью обладают обмотки электромагнитов у генераторов и двигателей, в момент размыкания цепи, когда скорость изменения электрического тока (∆I/∆t) очень велика, в этих обмотках может возникнуть большая ЭДС самоиндукции, которая, если не принять соответствующих мер, приведёт к пробою изоляции обмоток.