Наши компьютерные системы уязвимы к различным видам атак. Для защиты системы от этих атак,важно знать,распространенные компьютерные атаки.В сегодняшнем мире это стало почти обыденной ситуацией,когда мы слышим о персональных компьютерных системах или сетях,которые подвергаются нападению. В наш век технологий, существуют различные типы компьютерных атак,от которых надо защитить свои драгоценные данные, системы и сети.В то время как некоторые атаки могут просто повредить данные на компьютере, есть и другие атаки, где данные из компьютерной системы могут быть украдены,а также другие атаки, когда может быть закрыта вся сеть.

Проще говоря, существуют два основных типа атак, пассивные атаки и активные атаки.Пассивные атаки являются теми,когда данные на компьютере, отслеживаются и позже используются для вредоносных интересов,в то время как активные атаки,это те,когда либо изменения в данных или данные будут удалены или сети полностью разрушены.Ниже приведены некоторые из наиболее распространённых типов активных и пассивных атак, которые могут повлиять на компьютеры.

Активные виды компьютерных атак

Вирус

Наиболее известные компьютерные атаки и вирусы,которые были вокруг в течение длительного периода времени.Они устанавливаются на компьютеры и распространяются на другие файлы в системе. Они часто распространяются через внешние жесткие диски, или посредством определенных интернет-сайтов или как вложения по электронной почте.После того, как вирусы запускаются, они становятся независимыми от творца, и их цель заразить множество файлов и других систем.

Root Kit

Хакеры получают доступ в систему с использованием корневого набора драйверов и полностью берут управление компьютером.Они относятся к числу наиболее опасных компьютерных атак,так как хакер может получить больше контроля над системой, чем владелец системы. В некоторых случаях хакеры могут также включить вебкамеру и следить за деятельности потерпевшего,зная о нем всё.

Trojan

В списек компьютерных атак,троянский конь занимает самый высокий рейтинг после вирусов.Он часто встраивается в кусок программного обеспечения, в экранные заставки, или в игры,которые будет работать в обычном режиме.Однако, как только они будут скопированы в систему, они будут заражать компьютер вирусом или root-kit. Другими словами, они действуют как носители вирусов или руткиты, чтобы заразить систему.

Червь

Червями можно назвать родственниками вирусов. Разница между вирусами и интернет-червями в том,что черви заразить систему без какой-либо помощи от пользователя. Первый шаг в том, что черви сканируют компьютеры на уязвимость.Затем они копируют себя в систему и заражают систему,и процесс повторяется.

Пассивные типы компьютерных атак

Подслушивание

Как подсказывает название,хакеры будут вкрадчиво слышать разговор который происходит между двумя компьютерами в сети. Это может произойти в закрытой системе,а также через интернет. Другие имена,с которыми это связывают snooping. С подслушиванием, конфиденциальные данные могут внести свой путь по сети и могут быть доступны для других людей.

Парольные атаки

Одним из наиболее распространенных типов кибер-атак парольные атаки.Здесь хакеры получают доступ к компьютеру и ресурсам сети путем получения пароля управления.Часто можно увидеть,что злоумышленник изменил сервер и конфигурацию сети и в некоторых случаях даже могут удалить данные.Кроме того, данные могут передаваться в разные сети.

Скомпрометированный ключ атаки

Для хранения конфиденциальных данных,может быть использованы секретный код или номер.Получить ключ,без сомнения, настоящая огромная задача для хакера,и не исключено, что после интенсивных исследований хакер,действительно,способен положить руки на клавиши. Когда ключ находится в распоряжении хакера, он известен как скомпрометированный ключ. Хакер, теперь будут иметь доступ к конфиденциальным данным и может внести изменения в данные. Однако, существует также вероятность того, что хакер будет пробовать различные перестановки и комбинации ключа для доступа к другим наборам конфиденциальных данных.

Имитация удостоверения

Каждый компьютер имеет IP-адрес, благодаря которому он является действительным, и независимым в сети.Одной из распространённых компьютерных атак является предположение личности другого компьютера.Здесь IP-пакеты могут быть отправлены с действительных адресов и получить доступ к определенному IP. Как только доступ будет получен,данные системы могут быть удалены, изменены или перенаправлены.Кроме того, хакер может воспользоваться этим взломанным IP адресом и напасть на другие системы в пределах или за пределами сети.

Application Layer атаки

Целью атаки на уровне приложений-это вызвать сбой в операционной системе сервера.Как только будет создана ошибка в операционной системе,хакер сможет получить доступ к управлению сервером.Это в свою очередь приводит к изменению данных различными способами. В систему может быть внедрён вирус или могут отправляться многочисленные запросы к серверу, которые могут привести к её сбою или может быть отключен контроль безопасности, из-за которого восстановление сервера,может стать затруднительным.

Это были некоторые типы атак,которым могут подвергнуться сервера и отдельные компьютерные системы.Список новейших компьютерных атак продолжает увеличиваться с каждым днем, для этого хакеры используют новые методы взлома.

В ноябре 2000 г. некоторые информационные агентства, в частности Lenta.ru, сообщили о том, что злоумышленники осуществили несанкционированный доступ к компьютерной сети "Газпрома" и временно получили полный контроль над газовыми потоками. В компьютерные сети "Газпрома" были внедрены 24 программы, называемые "троянскими конями", посредством которых и были получены соответствующие данные для успешной хакерской атаки. В итоге центральный пункт управления газовыми потоками стал временно подконтролен внешним пользователям. Был ли нанесен какой-либо реальный ущерб, в официальном сообщении не говорится, однако можно предположить, что без такового вряд ли обошлось. Ведь центральный пункт управления -- это главный информационный центр, с которого можно не только управлять газовыми потоками, но и копаться в массивных банках и базах данных; и изменять данные -- тоже можно.

До сих пор нет точного определения понятия "атака" (вторжение, нападение). Каждый специалист в области безопасности трактует его по-своему. Например, "вторжение - это любое действие, переводящее систему из безопасного состояния в опасное". Данный термин может объясняться и так: "вторжение -- это любое нарушение политики безопасности" или "любое действие, приводящее к нарушению целостности, конфиденциальности и доступности системы и информации, в ней обрабатываемой". Однако более правильной представляется нижеприведенная трактовка, тесно увязанная с термином "уязвимость", использованным в статье, посвященной системам анализа защищенности и опубликованной в прошлом номере "Сетевого журнала". Атакой (attack, intrusion) на информационную систему называется действие или последовательность связанных между собой действий нарушителя, которые приводят к реализации угрозы путем использования уязвимостей этой информационной системы. Другими словами, если бы можно было устранить уязвимости информационных систем, то тем самым была бы устранена и возможность реализации атак.

На сегодняшний день неизвестно, сколько существует методов атак. Связано это в первую очередь с тем, что до сих пор отсутствуют какие-либо серьезные математические исследования в этой области. Из близких по тематике исследований можно назвать работу, написанную в 1996 году Фредом Коэном, в которой описаны математические основы вирусной технологии. Как один из результатов этой работы приведено доказательство бесконечности числа вирусов. То же можно сказать и об атаках, поскольку вирусы -- одно из подмножеств атак.

Модели атак

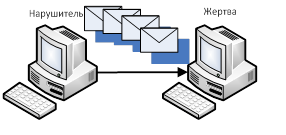

Традиционная модель атаки строится по принципу "один к одному" (рис. 1.) или "один ко многим" (рис. 2.), т. е. атака исходит из одного источника. Разработчики сетевых средств защиты (межсетевых экранов, систем обнаружения атак и т. д.) ориентированы именно на традиционную модель атаки. В различных точках защищаемой сети устанавливаются агенты (сенсоры) системы защиты, которые передают информацию на центральную консоль управления. Это облегчает масштабирование системы, упрощает удаленное управление и т. д. Однако такая модель не справляется с относительно недавно (в 1998 году) обнаруженной угрозой - распределенными атаками.

В модели распределенной или скоординированной (distributed или coordinated attack) атаки используются иные принципы. В отличие от традиционной модели "один к одному" и "один ко многим", в распределенной модели используются принципы "многие к одному" и "много ко многим" (рис. 3 и 4 соответственно).

Распределенные атаки основаны на "классических" атаках типа "отказ в обслуживании", которые будут рассмотрены ниже, а точнее, на их подмножестве, известном как Flood- или Storm-атаки (указанные термины можно перевести как "шторм", "наводнение" или "лавина"). Смысл данных атак заключается в посылке большого количества пакетов на заданный узел или сегмент сети (цель атаки), что может привести к выведению этого узла или сегмента из строя, поскольку он захлебнется в лавине посылаемых пакетов и не сможет обрабатывать запросы авторизованных пользователей. По такому принципу работают атаки SYN-Flood, Smurf, UDP Flood, Targa3 и т. д. Однако в том случае, если пропускная способность канала до цели атаки превышает пропускную способность атакующего или целевой узел некорректно сконфигурирован, то "успеха" такая атака не достигнет. Скажем, с помощью этих атак бесполезно пытаться нарушить работоспособность своего провайдера. В случае же распределенной атаки ситуация коренным образом меняется. Атака происходит уже не из одной точки интернета, а сразу из нескольких, что приводит к резкому возрастанию трафика и выведению атакуемого узла из строя. Например, по данным "России-Онлайн", в течение двух суток, начиная с 9 часов утра 28 декабря 2000 г. крупнейший интернет-провайдер Армении "Арминко" подвергался распределенной атаке. В данном случае к атаке подключилось более 50 машин из разных стран, которые посылали по адресу "Арминко" бессмысленные сообщения. Кто организовал эту атаку и в какой стране находился хакер, установить было невозможно. Хотя атаке подвергся в основном "Арминко", перегруженной оказалась вся магистраль, соединяющая Армению с Всемирной Паутиной. 30 декабря благодаря сотрудничеству "Арминко" и другого провайдера -- "АрменТел" связь была полностью восстановлена. Компьютерная атака, правда, продолжалась, но с меньшей интенсивностью.

Этапы реализации атак

Можно выделить следующие этапы реализации атаки: предварительные действия, или сбор информации (information gathering), реализация атаки (exploitation) и завершение атаки. Обычно когда говорят об атаке, то подразумевают именно второй этап, забывая о первом и последнем. Сбор информации и завершение атаки ("заметание следов") в свою очередь также могут являться атакой и могут быть разделены на три этапа (рис. 5).

Основной этап -- это сбор информации. Именно эффективность работы злоумышленника на данном этапе является залогом "успешности" атаки. В первую очередь выбирается цель атаки и собирается информация о ней (тип и версия операционной системы, открытые порты и запущенные сетевые сервисы, установленное системное и прикладное программное обеспечение и его конфигурация и т. д.). Затем идентифицируются наиболее уязвимые места атакуемой системы, воздействие на которые приводит к нужному злоумышленнику результату.

| Межсетевые экраны неэффективны против множества атак. |

На первом этапе злоумышленник пытается выявить все каналы взаимодействия цели атаки с другими узлами. Это позволит выбрать не только тип реализуемой атаки, но и источник ее реализации. Например, атакуемый узел взаимодействует с двумя серверами под управлением ОС Unix и Windows NT. С одним сервером атакуемый узел имеет "доверительные" отношения, а с другим -- нет. От того, через какой сервер злоумышленник будет реализовывать нападение, зависит, какая атака будет задействована, какое средство реализации будет выбрано, и т. д. Затем, в зависимости от полученной информации и преследуемых целей, выбирается атака, дающая наибольший эффект. Например, для нарушения функционирования узла можно использовать SYN Flood, Teardrop, UDP Bomb и т. д., а для проникновения на узел и кражи информации - CGI-скрипт PHF для кражи файла паролей, удаленный подбор пароля и т. п. Затем наступает второй этап -- реализация выбранной атаки.

Традиционные средства защиты, такие, как межсетевые экраны или механизмы фильтрации в маршрутизаторах, вступают в действие на втором этапе, совершенно "забывая" о первом и третьем. Это приводит к тому, что зачастую совершаемую атаку очень трудно остановить даже при наличии мощных и дорогих средств защиты. Пример тому -- распределенные атаки. Логично было бы, чтобы средства защиты начинали работать еще на первом этапе, т. е. предотвращали бы саму возможность сбора информации об атакуемой системе, что могло бы существенно затруднить действия злоумышленника. Традиционные средства не позволяют также обнаружить уже совершенные атаки и оценить ущерб после их реализации (третий этап) и, следовательно, определить меры по предотвращению подобных атак в будущем.

В зависимости от искомого результата нарушитель концентрируется на том или ином этапе. Например, для отказа в обслуживании он в первую очередь подробно анализирует атакуемую сеть и выискивает в ней лазейки и слабые места для атаки на них и выведения узлов сети из строя. Для хищения информации злоумышленник основное внимание уделяет незаметному проникновению на анализируемые узлы при помощи обнаруженных ранее уязвимостей.

Рассмотрим основные механизмы реализации атак. Это необходимо, чтобы разобраться в методах обнаружения этих атак. Кроме того, понимание принципов действий злоумышленников -- залог успешной обороны вашей сети.

Сбор информации

Первый этап реализации атак -- это сбор информации об атакуемых системе или узле, т. е. определение сетевой топологии, типа и версии операционной системы атакуемого узла, а также доступных сетевых и иных сервисов и т. п. Эти действия реализуются различными методами.

Изучение окружения. На этом этапе нападающий исследует сетевое окружение предполагаемой цели атаки, например узлы интернет-провайдера атакуемой компании или узлы ее удаленного офиса. Злоумышленник может пытаться определить адреса "доверенных" систем (скажем, сеть партнера) и узлов, которые напрямую соединены с целью атаки (например, маршрутизатор ISP) и т. д. Такие действия трудно обнаружить, поскольку они выполняются в течение довольно длительного времени, причем снаружи области, контролируемой средствами защиты (межсетевыми экранами, системами обнаружения атак и т. п.).

Идентификация топологии сети. Можно назвать два метода определения топологии сети (network topology detection), применяемых злоумышленниками: изменение TTL (TTL modulation) и запись маршрута (record route). Программы traceroute для Unix и tracert для Windows используют первый способ определения топологии сети. Они используют для этого поле Time to Live ("время жизни") в заголовке IP-пакета, которое изменяется в зависимости от числа пройденных сетевым пакетом маршрутизаторов. Утилита ping подходит для записи маршрута ICMP-пакета. Зачастую сетевую топологию можно выяснить при помощи протокола SNMP, установленного на многих сетевых устройствах, защита которых неверно сконфигурирована. При помощи протокола RIP можно попытаться получить информацию о таблице маршрутизации в сети и т. д.

| Множество атак безгранично. |

Многие из этих методов используются современными системами управления (например, HP OpenView, Cabletron SPECTRUM, MS Visio и др.) для построения карт сети. И эти же методы могут быть с успехом применены злоумышленниками для построения карты атакуемой сети.

Идентификация узлов. Идентификация узла (host detection), как правило, осуществляется путем посылки при помощи утилиты ping команды ECHO_REQUEST протокола ICMP. Ответное сообщение ECHO_REPLY говорит о том, что узел доступен. Существуют свободно распространяемые программы, которые автоматизируют и ускоряют процесс параллельной идентификации большого числа узлов, например, fping или nmap. Опасность данного метода в том, что стандартными средствами узла запросы ECHO_REQUEST не фиксируются. Для этого необходимы средства анализа трафика, межсетевые экраны или системы обнаружения атак.

Это самый простой метод идентификации узлов, но он имеет ряд недостатков. Во-первых, многие сетевые устройства и программы блокируют ICMP-пакеты и не пропускают их во внутреннюю сеть (или, наоборот, не пропускают их наружу). Например, MS Proxy Server 2.0 не разрешает прохождение пакетов по протоколу ICMP. В результате не получается полной картины. С другой стороны, блокировка ICMP-пакета говорит злоумышленнику о наличии "первой линии обороны" -- маршрутизаторов, межсетевых экранов и т. д. Во-вторых, использование ICMP-запросов позволяет с легкостью обнаружить их источник, в чем, разумеется, злоумышленник вовсе не заинтересован.

Существует еще один метод определения узлов сети -- использование "смешанного" ("promiscuous") режима сетевой карты, который позволяет определить различные узлы в сегменте сети. Но он неприменим в тех случаях, когда трафик сегмента сети недоступен нападающему со своего узла, т. е. этот метод годится только для локальных сетей. Другим способом идентификации узлов сети является так называемая разведка DNS, позволяющая идентифицировать узлы корпоративной сети при помощи обращения к серверу службы имен.

Идентификация сервисов и сканирование портов. Идентификация сервисов (service detection), как правило, осуществляется путем обнаружения открытых портов (port scanning). Такие порты очень часто связаны с сервисами, основанными на протоколах TCP или UDP. Например, открытый 80-й порт подразумевает наличие Web-сервера, 25-й порт -- почтового SMTP-сервера, 31 337-й -- серверной части "троянского коня" BackOrifice, 12 345-й или 12 346-й - серверной части "троянского коня" NetBus и т. д. Для идентификации сервисов и сканирования портов могут быть использованы различные программы, в том числе и свободно распространяемые, например nmap или netcat.

Идентификация операционной системы. Основной механизм удаленного определения ОС (OS detection) -- анализ ответов на запросы, учитывающие различные реализации TCP/IP-стека в различных операционных системах. Стек протоколов TCP/IP в каждой ОС реализован по-своему, что позволяет при помощи специальных запросов и ответов на них определить, какая ОС установлена на удаленном узле.

Другой, менее эффективный и крайне ограниченный, способ идентификации ОС узлов -- анализ сетевых сервисов, обнаруженных на предыдущем этапе. Например, открытый 139-й порт позволяет сделать вывод, что удаленный узел, вероятнее всего, работает под управлением ОС семейства Windows. Для определения ОС могут быть использованы различные программы, например nmap или queso.

Определение роли узла. Предпоследним шагом на этапе сбора информации об атакующем узле является определение его роли, скажем, в выполнении функций межсетевого экрана или Web-сервера. Делается этот шаг на основе уже собранной информации об активных сервисах, именах узлов, топологии сети и т. п. Допустим, открытый 80-й порт может указывать на наличие Web-сервера, блокировка ICMP-пакета -- на потенциальное наличие межсетевого экрана, а DNS-имя узла proxy.domain.ru или fw.domain.ru говорит само за себя.

Определение уязвимостей узла. Последний шаг -- поиск уязвимостей (searching vulnerabilities). Злоумышленник при помощи различных автоматизированных средств или вручную определяет уязвимости, которые могут быть использованы для реализации атаки. В качестве таких автоматизированных средств могут быть использованы ShadowSecurityScanner, nmap, Retina и т. д.

Реализация атаки

После всего вышеперечисленного предпринимается попытка получить доступ к атакуемому узлу, причем как непосредственный (проникновение на узел), так и опосредованный, например, при реализации атаки типа "отказ в обслуживании". Реализация атаки в случае непосредственного доступа также может быть разделена на два этапа: проникновение и установление контроля.

Проникновение подразумевает преодоление средств защиты периметра (межсетевого экрана) различными путями -- использованием уязвимости сервиса компьютера, "смотрящего" наружу, или передачей враждебной информации по электронной почте (макровирусы) или через апплеты Java. Такая информация может быть передана через так называемые туннели в межсетевом экране (не путать с туннелями VPN), через которые затем и проникает злоумышленник. К этому же этапу можно отнести подбор пароля администратора или иного пользователя при помощи специализированной утилиты (L0phtCrack или Crack).

Установление контроля. После проникновения злоумышленник устанавливает контроль над атакуемым узлом. Это возможно путем внедрения программы типа "троянский конь" (NetBus или BackOrifice). После установки контроля над нужным узлом и "заметания следов" злоумышленник может осуществлять все необходимые несанкционированные действия дистанционно без ведома владельца атакованного компьютера. При этом установление контроля над узлом корпоративной сети должно сохраняться и после перезагрузки операционной системы - с помощью замены одного из загрузочных файлов или вставки ссылки на враждебный код в файлы автозагрузки или системный реестр. Известен случай, когда злоумышленник сумел перепрограммировать EEPROM сетевой карты и даже после переустановки ОС повторно реализовал несанкционированные действия. Более простой модификацией этого примера является внедрение необходимого кода или фрагмента в сценарий сетевой загрузки (скажем, для ОС Novell NetWare).

Цели реализации атак. Необходимо отметить, что злоумышленник на втором этапе может преследовать две цели. Во-первых, получение несанкционированного доступа к самому узлу и содержащейся на нем информации. Во-вторых, получение несанкционированного доступа к узлу для осуществления дальнейших атак на другие узлы. Первая цель, как правило, осуществляется только после реализации второй. То есть сначала злоумышленник создает себе базу для дальнейших атак и только после этого проникает на другие узлы. Это необходимо для того, чтобы скрыть или существенно затруднить нахождение источника атаки.

Завершение атаки

Завершающим этапом атаки является "заметание следов". Обычно злоумышленник реализует это путем удаления соответствующих записей из журналов регистрации узла и других действий, возвращающих атакованную систему в исходное, "предатакованное" состояние.

Классификация атак

Существуют различные типа классификации атак. Например, деление на пассивные и активные, внешние и внутренние атаки, умышленные и неумышленные. Однако, дабы не запутать читателя большим разнообразием классификаций, мало применимыми на практике, хотелось бы предложить более "жизненную" классификацию:

Интернет-компания Security Systems сократила число возможных категорий до пяти:

Первые четыре категории относятся к удаленным атакам, а последняя - к локальным, реализуемом на атакуемом узле. Можно заметить, что в данную классификацию не попал целый класс так называемых "пассивных" атак. Помимо "прослушивания" трафика, в эту категорию также попадают такие атаки, как "ложный DNS-сервер", "подмена ARP-сервера" и т. п.

Классификация атак, реализованная во многих системах обнаружения атак, не может быть категоричной. Например, атака, реализация которой для ОС Unix (например, переполнение буфера statd) чревата самыми плачевными последствиями (самый высокий приоритет), для ОС Windows NT может оказаться вообще неприменимой или иметь очень низкую степень риска..

Заключение

Не будь уязвимостей в компонентах информационных систем, нельзя было бы реализовать многие атаки и, следовательно, традиционные системы защиты вполне эффективно справлялись бы с возможными атаками. Но программы пишутся людьми, которым свойственно делать ошибки. Вследствие этого и появляются уязвимости, используемые злоумышленниками для реализации атак. Однако это только полбеды. Если бы все атаки строились по модели "один к одному", то с некоторой натяжкой, но межсетевые экраны и другие защитные системы смогли бы противостоять и им. Но… появились скоординированные атаки, против которых традиционные средства уже не так эффективны. Тут-то на сцене и появляются новые технологии обнаружения атак, но о них -- в следующей статье.

Базы данных по атакам

В 1999 году компания MITRE Corporation (http://cve.mitre.org) предложила подход к классификации атак, который впоследствии был реализован в базе данных Common Vulnerabilities and Exposures(CVE). Несмотря на столь привлекательную инициативу, база данных CVE в момент создания не получила широкого распространения среди производителей коммерческих продуктов. Однако в начале 2000 года свою базу данных уязвимостей, используемую в системах анализа защищенности интернет Scanner и System Scanner, в соответствие с CVE привела компания Internet Security Systems (ISS). Она первой начала ссылаться на унифицированные коды CVE. Это дало толчок и всем остальным производителям. В июне 2000 года о своей поддержке CVE заявили компании Cisco, Axent, BindView, IBM и др.

Компания ISS, которая является лидером в области разработки средств анализа защищенности и обнаружения атак, основана в 1994 году одним из организаторов CERT Кристофером Клаусом. В ISS существует научно-исследовательская группа X-Force, объединяющая экспертов в области обеспечения информационной безопасности. Эта группа не только постоянно отслеживает все публикуемые другими группами реагирования сообщения об обнаруженных уязвимостях, но и сама проводит тестирование программных и аппаратных средств. Результаты этих исследований помещаются в базу данных уязвимостей и угроз (ISS X-Force Threat and Vulnerability Database).

Алексей Лукацкий - заместитель директора по маркетингу Научно-инженерного предприятия "Информзащита"

Сетевой

Компьютерная атака

"...Компьютерная атака: целенаправленное , на ресурс автоматизированной информационной системы или получение несанкционированного доступа к ним с применением программных или программно-аппаратных средств..."

Источник:

"ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ОБЪЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ИНФОРМАЦИЮ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ГОСТ Р 51275-2006 "

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 N 374-ст)

Официальная терминология . Академик.ру . 2012 .

Смотреть что такое "Компьютерная атака" в других словарях:

компьютерная атака - Целенаправленное несанкционированное воздействие на информацию, на ресурс информационной системы или получение несанкционированного доступа к ним с применением программных или программно аппаратных средств. [Р 50.1.056 2005 ] Тематики защита… … Справочник технического переводчика

компьютерная атака - 3.11 компьютерная атака: Целенаправленное несанкционированное воздействие на информацию, на ресурс автоматизированной информационной системы или получение несанкционированного доступа к ним с применением программных или программно аппаратных… …

сетевая атака - 3.12 сетевая атака: Компьютерная атака с использованием протоколов межсетевого взаимодействия , . Источник: ГОСТ Р 51275 2006: Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Сетевая атака: компьютерная атака с использованием протоколов межсетевого взаимодействия... Источник: ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ОБЪЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ИНФОРМАЦИЮ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ГОСТ Р 51275 2006 (утв. Приказом… … Официальная терминология

Чапаев (компьютерная игра) - Компьютерная игра Чапаев 3D «Чапаев», или «Чапаевцы» советская настольная игра, получившая название по фамилии героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Эта игра родственна бильярду и особенно близка к таким играм, как карром, крокинол,… … Википедия

StarCraft (компьютерная игра) - StarCraft Обложка оригинального компакт диска Разработчик Blizzard Entertainment Издатели Blizzard Entertainment, Sierra Entertainment, Soft Club Локализатор … Википедия

Война и мир (компьютерная игра)

Вторая корона (компьютерная игра) - Knights and Merchants: The Shattered Kingdom Разработчик Joymania Entertainment Издатель TopWare Interactive … Википедия

Лекция 33 Виды и типы сетевых атак

Лекция 33

Тема: Виды и типы сетевых атак

Удалённая сетевая атака - информационное разрушающее воздействие на распределённую вычислительную систему, осуществляемое программно по каналам связи.

Введение

Для организации коммуникаций в неоднородной сетевой среде применяются набор протоколов TCP/IP, обеспечивая совместимость между компьютерами разных типов. Данный набор протоколов завоевал популярность благодаря совместимости и предоставлению доступа к ресурсам глобальной сети Интернет и стал стандартом для межсетевого взаимодействия. Однако повсеместное распространение стека протоколов TCP/IP обнажило и его слабые стороны. В особенности из-за этого удалённым атакам подвержены распределённые системы, поскольку их компоненты обычно используют открытые каналы передачи данных, и нарушитель может не только проводить пассивное прослушивание передаваемой информации, но и модифицировать передаваемый трафик.

Трудность выявления проведения удалённой атаки и относительная простота проведения (из-за избыточной функциональности современных систем) выводит этот вид неправомерных действий на первое место по степени опасности и препятствует своевременному реагированию на осуществлённую угрозу, в результате чего у нарушителя увеличиваются шансы успешной реализации атаки.

Классификация атак

По характеру воздействия

Пассивное

Активное

Пассивное воздействие на распределённую вычислительную систему (РВС) представляет собой некоторое воздействие, не оказывающее прямого влияния на работу системы, но в то же время способное нарушить её политику безопасности. Отсутствие прямого влияния на работу РВС приводит именно к тому, что пассивное удалённое воздействие (ПУВ) трудно обнаружить. Возможным примером типового ПУВ в РВС служит прослушивание канала связи в сети.

Активное воздействие на РВС - воздействие, оказывающее прямое влияние на работу самой системы (нарушение работоспособности, изменение конфигурации РВС и т. д.), которое нарушает политику безопасности, принятую в ней. Активными воздействиями являются почти все типы удалённых атак. Связано это с тем, что в саму природу наносящего ущерб воздействия включается активное начало. Явное отличие активного воздействия от пассивного - принципиальная возможность его обнаружения, так как в результате его осуществления в системе происходят некоторые изменения. При пассивном же воздействии, не остается совершенно никаких следов (из-за того, что атакующий просмотрит чужое сообщение в системе, в тот же момент не изменится собственно ничего).

По цели воздействия

Нарушение функционирования системы (доступа к системе)

Нарушение целостности информационных ресурсов (ИР)

Нарушение конфиденциальности ИР

Этот признак, по которому производится классификация, по сути есть прямая проекция трех базовых разновидностей угроз - отказа в обслуживании, раскрытия и нарушения целостности.

Главная цель, которую преследуют практически при любой атаке - получение несанкционированного доступа к информации. Существуют два принципиальных варианта получения информации: искажение и перехват. Вариант перехвата информации означает получение к ней доступа без возможности ее изменения. Перехват информации приводит, следовательно, к нарушению ее конфиденциальности. Прослушивание канала в сети - пример перехвата информации. В этом случае имеется нелегитимный доступ к информации без возможных вариантов ее подмены. Очевидно также, что нарушение конфиденциальности информации относится к пассивным воздействиям.

Возможность подмены информации следует понимать либо как полный контроль над потоком информации между объектами системы, либо возможность передачи различных сообщений от чужого имени. Следовательно, понятно, что подмена информации приводит к нарушению её целостности. Такое информационное разрушающее воздействие есть характерный пример активного воздействия. Примером же удалённой атаки, предназначенной для нарушения целостности информации, может послужить удалённая атака (УА) «Ложный объект РВС».

По наличию обратной связи с атакуемым объектом

С обратной связью

Без обратной связи (однонаправленная атака)

Атакующий отправляет некоторые запросы на атакуемый объект, на которые ожидает получить ответ. Следовательно между атакующим и атакуемым появляется обратная связь, позволяющая первому адекватно реагировать на всяческие изменения на атакуемом объекте. В этом суть удалённой атаки, осуществляемой при наличии обратной связи с атакующим объектом. Подобные атаки наиболее характерны для РВС.

Атаки без обратной связи характерны тем, что им не требуется реагировать на изменения на атакуемом объекте. Такие атаки обычно осуществляются при помощи передачи на атакуемый объект одиночных запросов. Ответы на эти запросы атакующему не нужны. Подобную УА можно назвать также однонаправленной УА. Примером однонаправленных атак является типовая УА «DoS-атака».

По условию начала осуществления воздействия

Удалённое воздействие, также как и любое другое, может начать осуществляться только при определённых условиях. В РВС существуют три вида таких условных атак:

Атака по запросу от атакуемого объекта

Атака по наступлению ожидаемого события на атакуемом объекте

Безусловная атака

Воздействие со стороны атакующего начнётся при условии, что потенциальная цель атаки передаст запрос определённого типа. Такую атаку можно назвать атакой по запросу от атакуемого объекта. Данный тип УА наиболее характерен для РВС. Примером подобных запросов в сети Интернет может служить DNS- и ARP-запросы, а в Novell NetWare - SAP-запрос.

Атака по наступлению ожидаемого события на атакуемом объекте. Атакующий непрерывно наблюдает за состоянием ОС удалённой цели атаки и начинает воздействие при возникновении конкретного события в этой системе. Атакуемый объект сам является инициатором начала атаки. Примером такого события может быть прерывание сеанса работы пользователя с сервером без выдачи команды LOGOUT в Novell NetWare.

Безусловная атака осуществляется немедленно и безотносительно к состоянию операционной системы и атакуемого объекта. Следовательно, атакующий является инициатором начала атаки в данном случае.

При нарушении нормальной работоспособности системы преследуются другие цели и получение атакующим незаконного доступа к данным не предполагается. Его целью является вывод из строя ОС на атакуемом объекте и невозможность доступа для остальных объектов системы к ресурсам этого объекта. Примером атаки такого вида может служить УА «DoS-атака».

По расположению субъекта атаки относительно атакуемого объекта

Внутрисегментное

Межсегментное

Некоторые определения:

Источник атаки (субъект атаки) - программа (возможно оператор), ведущая атаку и осуществляющая непосредственное воздействие.

Хост (host) - компьютер, являющийся элементом сети.

Маршрутизатор (router) - устройство, которое обеспечивает маршрутизацию пакетов в сети.

Подсетью (subnetwork) называется группа хостов, являющихся частью глобальной сети, отличающихся тем, что маршрутизатором для них выделен одинаковый номер подсети. Так же можно сказать, что подсеть есть логическое объединение хостов посредством маршрутизатора. Хосты внутри одной подсети могут непосредственно взаимодействовать между собой, не задействовав при этом маршрутизатор.

Сегмент сети - объединение хостов на физическом уровне.

С точки зрения удалённой атаки крайне важным является взаимное расположение субъекта и объекта атаки, то есть находятся ли они в разных или в одинаковых сегментах. Во время внутрисегментной атаки, субъект и объект атаки располагаются в одном сегменте. В случае межсегментной атаки субъект и объект атаки находятся в разных сетевых сегментах. Этот классификационный признак дает возможность судить о так называемой «степени удалённости» атаки.

Далее будет показано, что практически внутрисегментную атаку осуществить намного проще, чем межсегментную. Отметим так же, что межсегментная удалённая атака представляет куда большую опасность, чем внутрисегментная. Это связано с тем, что в случае межсегментной атаки объект её и непосредственно атакующий могут находиться на расстоянии многих тысяч километров друг от друга, что может существенно воспрепятствовать мерам по отражению атаки.

По уровню эталонной модели ISO/OSI, на котором осуществляется воздействие

Физический

Канальный

Сетевой

Транспортный

Сеансовый

Представительный

Прикладной

Международной организацией по стандартизации (ISO) был принят стандарт ISO 7498, который описывает взаимодействие открытых систем (OSI), к которым принадлежат также и РВС. Каждый сетевой протокол обмена, также как и каждую сетевую программу, удаётся так или иначе спроецировать на эталонную 7-уровневую модель OSI. Такая многоуровневая проекция даёт возможность описать в терминах модели OSI использующиеся в сетевом протоколе или программе функции. УА - сетевая программа, и логично рассматривать её с точки зрения проекции на эталонную модель ISO/OSI .

Краткое описание некоторых сетевых атак

Фрагментация данных

При передаче пакета данных протокола IP по сети может осуществляться деление этого пакета на несколько фрагментов. Впоследствии, при достижении адресата, пакет восстанавливается из этих фрагментов. Злоумышленник может инициировать посылку большого числа фрагментов, что приводит к переполнению программных буферов на приемной стороне и, в ряде случаев, к аварийному завершению системы.

Атака Ping flooding

Данная атака требует от злоумышленника доступа к быстрым каналам в Интернет.

Программа ping посылает ICMP-пакет типа ECHO REQUEST, выставляя в нем время и его идентификатор. Ядро машины-получателя отвечает на подобный запрос пакетом ICMP ECHO REPLY. Получив его, ping выдает скорость прохождения пакета.

При стандартном режиме работы пакеты высылаются через некоторые промежутки времени, практически не нагружая сеть. Но в «агрессивном» режиме поток ICMP echo request/reply-пакетов может вызвать перегрузку небольшой линии, лишив ее способности передавать полезную информацию.

Нестандартные протоколы, инкапсулированные в IP

Пакет IP содержит поле, определяющее протокол инкапсулированного пакета (TCP, UDP, ICMP). Злоумышленники могут использовать нестандартное значение данного поля для передачи данных, которые не будут фиксироваться стандартными средствами контроля информационных потоков.

Атака smurf

Атака smurf заключается в передаче в сеть широковещательных ICMP запросов от имени компьютера - жертвы.

В результате компьютеры, принявшие такие широковещательные пакеты, отвечают компьютеру-жертве, что приводит к существенному снижению пропускной способности канала связи и, в ряде случаев, к полной изоляции атакуемой сети. Атака smurf исключительно эффективна и широко распространена.

Противодействие: для распознавания данной атаки необходимо анализировать загрузку канала и определять причины снижения пропускной способности.

Атака DNS spoofing

Результатом данной атаки является внесение навязываемого соответствия между IP-адресом и доменным именем в кэш DNS сервера. В результате успешного проведения такой атаки все пользователи DNS сервера получат неверную информацию о доменных именах и IP-адресах. Данная атака характеризуется большим количеством DNS пакетов с одним и тем же доменным именем. Это связано с необходимостью подбора некоторых параметров DNS обмена.

Противодействие: для выявления такой атаки необходимо анализировать содержимое DNS трафика либо использовать DNSSEC.

Атака IP spoofing

Большое количество атак в сети Интернет связано с подменой исходного IP-адреса. К таким атакам относится и syslog spoofing, которая заключается в передаче на компьютер-жертву сообщения от имени другого компьютера внутренней сети. Поскольку протокол syslog используется для ведения системных журналов, путем передачи ложных сообщений на компьютер-жертву можно навязать информацию или замести следы несанкционированного доступа.

Противодействие: выявление атак, связанных с подменой IP-адресов, возможно при контроле получения на одном из интерфейсов пакета с исходным адресом этого же интерфейса или при контроле получения на внешнем интерфейсе пакетов с IP-адресами внутренней сети.

Навязывание пакетов

Злоумышленник отправляет в сеть пакеты с ложным обратным адресом. С помощью этой атаки злоумышленник может переключать на свой компьютер соединения, установленные между другими компьютерами. При этом права доступа злоумышленника становятся равными правам того пользователя, чье соединение с сервером было переключено на компьютер злоумышленника.

Sniffing - прослушивание канала

Возможно только в сегменте локальной сети.

Практически все сетевые карты поддерживают возможность перехвата пакетов, передаваемых по общему каналу локальной сети. При этом рабочая станция может принимать пакеты, адресованные другим компьютерам того же сегмента сети. Таким образом, весь информационный обмен в сегменте сети становится доступным злоумышленнику. Для успешной реализации этой атаки компьютер злоумышленника должен располагаться в том же сегменте локальной сети, что и атакуемый компьютер.

Перехват пакетов на маршрутизаторе

Сетевое программное обеспечение маршрутизатора имеет доступ ко всем сетевым пакетам, передаваемым через данный маршрутизатор, что позволяет осуществлять перехват пакетов. Для реализации этой атаки злоумышленник должен иметь привилегированный доступ хотя бы к одному маршрутизатору сети. Поскольку через маршрутизатор обычно передается очень много пакетов, тотальный их перехват практически невозможен. Однако отдельные пакеты вполне могут быть перехвачены и сохранены для последующего анализа злоумышленником. Наиболее эффективен перехват пакетов FTP, содержащих пароли пользователей, а также электронной почты.

Навязывание хосту ложного маршрута с помощью протокола ICMP

В сети Интернет существует специальный протокол ICMP (Internet Control Message Protocol), одной из функцией которого является информирование хостов о смене текущего маршрутизатора. Данное управляющее сообщение носит название redirect. Существует возможность посылки с любого хоста в сегменте сети ложного redirect-сообщения от имени маршрутизатора на атакуемый хост. В результате у хоста изменяется текущая таблица маршрутизации и, в дальнейшем, весь сетевой трафик данного хоста будет проходить, например, через хост, отославший ложное redirect-сообщение. Таким образом возможно осуществить активное навязывание ложного маршрута внутри одного сегмента сети Интернет.

Наряду с обычными данными, пересылаемыми по TCP-соединению, стандарт предусматривает также передачу срочных (Out Of Band) данных. На уровне форматов пакетов TCP это выражается в ненулевом urgent pointer. У большинства ПК с установленным Windows присутствует сетевой протокол NetBIOS, который использует для своих нужд три IP-порта: 137, 138, 139. Если соединиться с Windows машиной по 139 порту и послать туда несколько байт OutOfBand данных, то реализация NetBIOS-а, не зная, что делать с этими данными, попросту вешает или перезагружает машину. Для Windows 95 это обычно выглядит как синий текстовый экран, сообщающий об ошибке в драйвере TCP/IP, и невозможность работы с сетью до перезагрузки ОС. NT 4.0 без сервиспаков перезагружается, NT 4.0 с ServicePack 2 паком выпадает в синий экран. Судя по информации из сети подвержены такой атаке и Windows NT 3.51 и Windows 3.11 for Workgroups.

Посылка данных в 139-й порт приводит к перезагрузке NT 4.0, либо выводу «синего экрана смерти» с установленным Service Pack 2. Аналогичная посылка данных в 135 и некоторые другие порты приводит к значительной загрузке процесса RPCSS.EXE. На Windows NT WorkStation это приводит к существенному замедлению работы, Windows NT Server практически замораживается.

Подмена доверенного хоста

Успешное осуществление удалённых атак этого типа позволит злоумышленнику вести сеанс работы с сервером от имени доверенного хоста. (Доверенный хост - станция легально подключившаяся к серверу). Реализация данного вида атак обычно состоит в посылке пакетов обмена со станции злоумышленника от имени доверенной станции, находящейся под его контролем.

Технологии обнаружения атак

Сетевые и информационные технологии меняются настолько быстро, что статичные защитные механизмы, к которым относятся системы разграничения доступа, МЭ, системы аутентификации во многих случаях не могут обеспечить эффективной защиты. Поэтому требуются динамические методы, позволяющие оперативно обнаруживать и предотвращать нарушения безопасности. Одной из технологий, позволяющей обнаруживать нарушения, которые не могут быть идентифицированы при помощи традиционных моделей контроля доступа, является технология обнаружения атак.

По существу, процесс обнаружения атак является процессом оценки подозрительных действий, которые происходят в корпоративной сети. Иначе говоря, обнаружение атак (intrusion detection) - это процесс идентификации и реагирования на подозрительную деятельность, направленную на вычислительные или сетевые ресурсы

Методы анализа сетевой информации

Эффективность системы обнаружения атак во многом зависит от применяемых методов анализа полученной информации. В первых системах обнаружения атак, разработанных в начале 1980-х годов, использовались статистические методы обнаружения атак. В настоящее время к статистическому анализу добавился ряд новых методик, начиная с экспертных систем и нечёткой логики и заканчивая использованием нейронных сетей.

Статистический метод

Основные преимущества статистического подхода - использование уже разработанного и зарекомендовавшего себя аппарата математической статистики и адаптация к поведению субъекта.

Сначала для всех субъектов анализируемой системы определяются профили. Любое отклонение используемого профиля от эталонного считается несанкционированной деятельностью. Статистические методы универсальны, поскольку для проведения анализа не требуется знания о возможных атаках и используемых ими уязвимостях. Однако при использовании этих методик возникают и проблемы:

«статистические» системы не чувствительны к порядку следования событий; в некоторых случаях одни и те же события в зависимости от порядка их следования могут характеризовать аномальную или нормальную деятельность;

Трудно задать граничные (пороговые) значения отслеживаемых системой обнаружения атак характеристик, чтобы адекватно идентифицировать аномальную деятельность;

«статистические» системы могут быть с течением времени «обучены» нарушителями так, чтобы атакующие действия рассматривались как нормальные.

Следует также учитывать, что статистические методы не применимы в тех слу-чаях, когда для пользователя отсутствует шаблон типичного поведения или когда для пользователя типичны несанкционированные действия.

Экспертные системы

Экспертные системы состоят из набора правил, которые охватывают знания человека-эксперта. Использование экспертных систем представляет собой распространенный метод обнаружения атак, при котором информация об атаках формулируется в виде правил. Эти правила могут быть записаны, например, в виде последовательности действий или в виде сигнатуры. При выполнении любого из этих правил принимается решение о наличии несанкционированной деятельности. Важным достоинством такого подхода является практически полное отсутствие ложных тревог.

БД экспертной системы должна содержать сценарии большинства известных на сегодняшний день атак. Для того чтобы оставаться постоянно актуальными, экспертные системы требуют постоянного обновления БД. Хотя экспертные системы предлагают хорошую возможность для просмотра данных в журналах регистрации, требуемые обновления могут либо игнорироваться, либо выполняться администратором вручную. Как минимум, это приводит к экспертной системе с ослабленными возможностями. В худшем случае отсутствие надлежащего сопровождения снижает степень защищенности всей сети, вводя ее пользователей в заблуждение относительно действительного уровня защищенности.

Основным недостатком является невозможность отражения неизвестных атак. При этом даже небольшое изменение уже известной атаки может стать серьёзным препятствием для функционирования системы обнаружения атак.

Нейронные сети

Большинство современных методов обнаружения атак используют некоторую форму анализа контролируемого пространства на основе правил или статистического подхода. В качестве контролируемого пространства могут выступать журналы регистрации или сетевой трафик. Анализ опирается на набор заранее определённых правил, которые создаются администратором или самой системой обнаружения атак.

Любое разделение атаки во времени или среди нескольких злоумышленников является трудным для обнаружения при помощи экспертных систем. Из-за большого разнообразия атак и хакеров даже специальные постоянные обновления БД правил экспертной системы никогда не дадут гарантии точной идентификации всего диапазона атак.

Использование нейронных сетей является одним из способов преодоления указанных проблем экспертных систем. В отличие от экспертных систем, которые могут дать пользователю определённый ответ о соответствии рассматриваемых характеристик заложенным в БД правилам, нейронная сеть проводит анализ информации и предоставляет возможность оценить, согласуются ли данные с характеристиками, которые она научена распознавать. В то время как степень соответствия нейросетевого представления может достигать 100 %, достоверность выбора полностью зависит от качества системы в анализе примеров поставленной задачи.

Сначала нейросеть обучают правильной идентификации на предварительно подобранной выборке примеров предметной области. Реакция нейросети анализируется и система настраивается таким образом, чтобы достичь удовлетворительных результатов. В дополнение к начальному периоду обучения, нейросеть набирается опыта с течением времени, по мере того, как она проводит анализ данных, связанных с предметной областью.

Важным преимуществом нейронных сетей при обнаружении злоупотреблений является их способность «изучать» характеристики умышленных атак и идентифицировать элементы, которые не похожи на те, что наблюдались в сети прежде.

Каждый из описанных методов обладает рядом достоинств и недостатков, поэтому сейчас практически трудно встретить систему, реализующую только один из описанных методов. Как правило, эти методы используются в совокупности.

Развитие информационных технологий и рост популярности Интернета привели к тому, что компьютеры стали важной частью жизни людей. Мы используем их для работы, поиска нужной информации в абсолютно разных областях, взаимодействия с людьми, находящимися в разных точках и многого другого, поэтому зачастую невозможность воспользоваться компьютером в нужный момент иногда приводит к критическим последствиям.

Сегодня компьютеры все чаще становятся жертвами атак. Нападениям подвергаются не только корпоративные устройства и локальные сети крупных компаний, но и компьютеры рядовых пользователей. Атаки могут проводиться как с целью похищения персональных данных, особенно финансовых, так и из простого любопытства и развлечения, например, начинающими хакерами. Также распространенными причинами атак является личная неприязнь к владельцам ресурсов и конкурентная борьба. В последнем случае, они проводятся по заказу и за определенную плату. Способов и видов атак очень много, и с каждым годом они становятся все сложнее и хитроумнее.

Компьютерная атака - это воздействие на систему или получение несанкционированного доступа к ней с использованием программных или программно-аппаратных средств

Ярким примером атак, не ставящих целью похищение данных, являются DoS-атаки. Они приводят к прерыванию обслуживания легитимных пользователей, делают недоступными определенные сервисы или всю систему, что весьма неприятно. Хотя при этом сохраняется конфиденциальность данных, воспользоваться ими становится совершенно невозможно, атаки такого рода мешают полноценной работе с компьютерными ресурсами.

Суть DoS-атаки заключается в том, что злоумышленник пытается сделать временно недоступным конкретный сервер, перегрузить сеть, процессор или переполнить диск. Цель атаки – вывести компьютер из строя, захватить все ресурсы компьютера-жертвы, чтобы другие пользователи не имели к ним доступа. К ресурсам относятся, например, память, процессорное время, дисковое пространство, сетевые ресурсы и т. д.Текст термина

DoS-атака (отказ в обслуживании) – это атака, приводящая к парализации работы сервера или персонального компьютера вследствие огромного количества запросов, с высокой скоростью поступающих на атакуемый ресурс

Основные способы реализации DoS-атак

Существуют два основных способа реализации DoS-атак.

Первый , логический, заключается в использовании уязвимостей в программном обеспечении, установленном на атакуемом компьютере. Уязвимость позволяет вызвать определенную критическую ошибку, которая приводит к нарушению работоспособности системы. Эти атаки направлены на слабые места операционных систем, программного обеспечения, процессоров и программируемых микросхем.

Второй способ заключается в отсылке большого количества пакетов информации на атакуемый компьютер, что вызывает перегрузку сети. Атаки, производимые путем отсылки большого количества пакетов, могут быть выделены в два основных вида.

Атаки, направленные на блокирование каналов связи и маршрутизаторов. Суть атаки заключается в отправлении на атакуемый компьютер огромного потока флуда, то есть запросов неправильного формата или бессмысленных по сути. Флуд полностью забивает всю ширину канала данных или входной маршрутизатор. Поскольку объем данных превышает объем ресурсов для их обработки, становится невозможным получение корректных пакетов данных от других пользователей. В результате, система отказывает им в обслуживании.

Атаки, направленные на переполнение ресурсов операционной системы или приложений . Атаки данного типа нацелены не на канал связи, а на саму систему. Каждая система имеет множество ограничений по разным параметрам (процессорное время, дисковое пространство, память и др.), и смысл атаки заключается в том, чтобы заставить систему эти ограничения нарушить. Для этого на компьютер жертвы посылается огромное количество запросов. В результате перерасхода вычислительных мощностей на сервере система отказывает в обслуживании запросов легитимных пользователей.

Основные типы DoS-атак

Существует несколько типов атак «отказ в обслуживании», основывающихся на особенностях стека протоколов TCP/IP. Перечислим наиболее известные.

Атака Ping-of-Death использует такую уязвимость протокола TCP/IP как фрагментация пакетов данных. В процессе передачи по сети пакеты данных разделяются на фрагменты, которые собираются в единое целое уже по прибытии на компьютер-адресат. Атака происходит следующим образом: на компьютер жертвы посылается сильно фрагментированный ICMP-пакет, размер которого превышает допустимый в протоколе (более 64KB). Когда атакуемое устройство получает фрагменты и пытается восстановить пакет, операционная система полностью повисает, перестает также работать мышь и клавиатура. Атакам такого типа могут подвергнуться операционные системы семейства Windows, Mac и некоторые веpсии Unix.

Атака SYN-flooding («Смертельное рукопожатие») использует такую особенность протокола TCP/IP как механизм «тройного рукопожатия». Чтобы передать данные, клиент посылает пакет с установленным флагом SYN (synchronize). В ответ на него сервер должен ответить комбинацией флагов SYN+ACK (acknowledges). Затем клиент должен ответить пакетом с флагом ACK, после чего соединение считается установленным.

Суть данной атаки заключается в создании большого количества не до конца установленных TCP-соединений. Посылая жертве огромное число пакетов TCP SYN, злоумышленник вынуждает ее открыть соответствующее число TCP-соединений и реагировать на них, а сам затем не завершает процесс установки соединения. Он либо не высылает ответный пакет с флагом ACK, либо подделывает заголовок пакета таким образом, что ответный ACK отправляется на несуществующий адрес. Тем самым, требования механизма «тройного рукопожатия» не выполняются. Подключения продолжают ждать своей очереди, оставаясь в полуоткрытом состоянии. Атакуемый сервер при этом выделяет ресурсы для каждого полученного SYN-пакета, которые вскоре исчерпываются. По истечении определенного промежутка времени полуоткрытые подключения отбрасываются. Злоумышленник старается поддерживать очередь заполненной, чтобы не допустить новых подключений легитимных клиентов. В результате, установка связи либо происходит с большими задержками, либо не происходит вообще.

Атака Land также использует ту особенность протокола TCP/IP, что на запрос соединения нужно обязательно ответить. Суть данной атаки заключается в том, что компьютер-жертва в результате действий злоумышленников пытается установить соединение сам с собой, что приводит к перегрузке процессора и вызывает «зависание» или аварийное завершение системы.

Пакетная фрагментация. Данный тип атак использует упоминавшийся выше механизм передачи данных по протоколу TCP/IP, в соответствии с которым пакеты данных разбиваются на фрагменты. Фрагментация используется при необходимости передачи IP-дейтаграммы, то есть блока информации, передаваемого с помощью протокола IP, через сеть, в которой максимально допустимая единица передачи данных меньше размера этой дейтаграммы. Атаки данного типа вызывают отказ в обслуживании, используя уязвимости некоторых стеков TCP/IP, связанных со сборкой IP-фрагментов.

Примером может служить атака TearDrop , в результате которой во время передачи фрагментов происходит их смещение, что при сборке пакета вызывает их перекрытие. Попытка атакуемого компьютера восстановить правильную последовательность фрагментов вызывает аварийное завершение системы.

Атака DNS flooding заключается в передаче огромного количества DNS-запросов. Это приводит к перегрузке сервера DNS и делает невозможным обращение к нему других пользователей.

Если атака типа «Отказ в обслуживании» проводится одновременно сразу с большого числа компьютеров, то в этом случае говорят о DDoS-атаке.

DDoS-атака (распределенный отказ в обслуживании) – это разновидность DoS-атаки, которая организуется при помощи очень большого числа компьютеров, благодаря чему атаке могут быть подвержены сервера даже с очень большой пропускной способностью Интернет-каналов.

Для организации DDoS-атак злоумышленники используют ботнет – специальную сеть компьютеров, зараженных особым видом вирусов. Каждым таким компьютером злоумышленник может управлять удаленно, без ведома владельца. При помощи вируса или программы, искусно маскирующейся под легальную, на компьютер-жертву устанавливается вредоносный программный код, который не распознается антивирусом и работает в фоновом режиме. В нужный момент по команде владельца ботнета такая программа активизируется и начинает отправлять запросы на атакуемый сервер, в результате чего заполняется канал связи между сервисом, на который проводится атака, и Интернет-провайдером и сервер перестает работать.

Распределенную атаку можно провести с помощью не только ботнета, но и механизма отражения. Такие атаки называются DrDOS-атаки (атаки непрямого воздействия, Distributed Reflection DoS). Они осуществляются не напрямую, а через посредников. Чаще всего DrDoS-атаки происходят следующим образом: TCP-пакет отправляется не на атакуемый компьютер, а на любой сервер в Интернете, но в качестве обратного адреса указывается именно адрес компьютера-жертвы. Поскольку любой сервер на пакет TCP c SYN-флагом обязательно отвечает пакетом TCP c флагами SYN+ACK, произвольно выбранный компьютер, не подозревая об этом, отвечает на ложные запросы и автоматически забрасывает потоками пакетов компьютер-жертву.

Как защититься от атак « Отказ в обслуживании» ?

Существует ряд способов, которые могут помочь предотвратить атаки подобного типа. В их числе.